現在でこそ、スプリントレースのすべてが2ストロークマシンによって営まれているが、長い間レースは4ストロークマシンのものだった。GPにおけるこの状況にくさびを打ち込んだのが西ドイツのDKW、東ドイツのMZ、イギリスのEMC、スペインのブルタコなどであり、50ccクラスの開設からクライドラー、デルビ、そしてスズキ、さらにヤマハが参入し、次第にGPでの大きな勢力へと成長していった。2ストロークマシンが初めてメーカータイトルを獲得したのは1962年の50ccクラスのスズキだった。

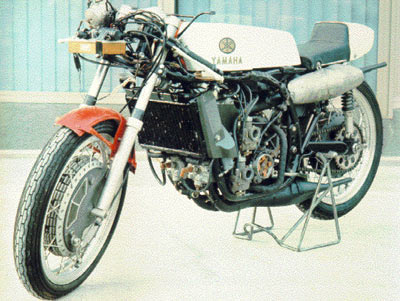

そして1970年代に入り、レーシングマシンの主流は次第に2ストロークマシンに移行していく。ヤマハは1973年に350ccクラスの、1974年には500ccクラスのタイトルを2ストロークで獲得し、GPシーンは2ストローク勢に完全制覇されていく。

その後4ストロークマシンはGPシーンから姿を消し、最後まで残ったMVが孤軍奮闘を見せたが、その性能差は明らかだった。ちなみに4ストロークマシンがGPで最後に優勝したのは、1976年の最終戦、雨のニュルブルクリンク(西ドイツGP)。この年スズキRG、ヤマハYZR、MVアグスタの3台を使い分けたアゴスチーニが、雨のレースでチョイスしたMVが最後の4ストロークウィナーとなっている。

その後、1979年にホンダの手によってNR500がGPにデビューしたが、熟成された2ストローク勢の前に屈し、以後GPサーキットに4ストロークエンジンのエキゾーストが響きわたることはなかった。

1960年のスズキに続いて、ヤマハは1961年にGP初挑戦を果たした。独自の2ストローク技術によって頭角をあらわし、1963年のベルギーGP250ccクラスで伊藤史朗が初優勝を達成。1960年代を通しては、1964、1965、1968年の250ccクラス、1967、1968年の125ccクラスでタイトルを獲得している。

代表的ライダーには、伊藤史朗、フィル・リード、マイク・ダフ、ビル・アイビーなどがいるが、日本勢ワークスマシンが去ってからのレースシーンに、250、350ccクラスの優れた市販レーサーを送り込み、その後長年に渡って世界のレースを支えた功績は計り知れない。

【MZのヘイルウッド】ヘイルウッドほど多様なワークスマシンに乗ったライダーはいない。日本ではホンダのヘイルウッドが一般的だが、イタリアではMVのヘイルウッド、イギリスではノートンのヘイルウッドと、多くの顔を持つ。

ちなみに彼がGPで初ポイントを獲得した1958年から、2輪最後の年となった1967年までにポイントを獲得したマシンを見ると、NSU(125)、ノートン(350、500)、ドゥカッティ(125、250)、モンディアル(250)、AJS(350)、EMC(125)、MZ(250)、MV(350、500)、そしてホンダ(125、250、350、500)と多岐に渡り、そのほとんどがワークスマシンであり、同じ年に排気量ごとに違うマシンを駆ることもあった。

チームとしては勝つためにヘイルウッドを欲しがり、彼は勝てるマシンを貪欲に追い求めた結果だった。それにしても9メーカーにも及ぶ乗車マシンの豊富さは群を抜くものであり、彼の非凡な才能を表していると言うしかない。

GPでの初優勝を達成した1961年から第一期GP挑戦最後の年となった1967年の間に、ホンダが獲得した優勝数は合計140回。しかし、市販レーサーCRでの参戦によってシーズンをスタートした1963年はわずか14回の優勝にとどまり、これはスズキ、ヤマハなどの台頭で苦戦を強いられた1965年の13勝に続く、不作の年だった。ちなみに優勝回数がもっとも多いのは、5クラスでメーカータイトルを獲得した1966年の29回。しかし4クラスへの参戦で25回を記録した1962年の成績はこれに勝るとも劣らないものだった。

ホンダのF1エンジンが、随所に2輪エンジン的な基本設計を見せていたことは、その発想と機構が2輪エンジンから生み出されていることに他ならなかった。つまり、F1エンジン、さらにシャシーの開発に携わったメンバーが、2輪ワークスマシンのスタッフであり、2輪メンバーから引き抜かれた集団を中心にしていることを意味していた。その結果、2輪の開発には新たなメンバーが割り当てられた。

しかしこれは、「新たな人材に次々と困難な目標を与え、その成長を組織全体の財産とする」というホンダの原則を確立することになり、以後その伝統は脈々と受け継がれている。

1959年のマン島初挑戦時に、現場で新型エンジンに積み替えてレースを戦ったホンダチームは「良いと思われることはどんどん取り入れる」姿勢を変えず、毎年ごとのワークスマシンの開発は言うに及ばず、パーツ単体でも次々に対策部品を生み出していた。この状況を「設計変更=セッペンのホンダ」と呼んで、その厳しさを揶揄した。

また、現場での応急的な対応も数知れず、パーツの組み替え、加工、製作も頻繁に行なわれた。この作業は「現場合わせ=ゲンゴウのホンダ」と表現され、このセッペンとゲンゴウは、ホンダのトレードマークにもなっていった。

端的に言えば「1963年は新規ワークスマシンを投入しない」これがホンダの決定だった。しかし、その裏には複雑な事情が絡み合っていた。大量のワークスマシンを投入することはそれだけで大きな金銭的負担となったが、その後方部隊が必要とする開発/実験などのスタッフの量も半端な数ではない。市販車の開発、4輪への進出と、猫の手も借りたい状況の中で、1963年のホンダは、新型マシンを投入しない計画のもとにレースを戦った。前年型のマシンを補修用パーツの続く限り使い、マシンの不足分は市販レーサーCRで補うというものだった。したがって、メインライダーには前年型RCが、サポートライダーにはCRが供給され、レースを戦うこととなった。

市販レーサーCRは、ライバルのGPマシンに対して善戦を続けた。表彰台をゲットすることも度々だった。その活躍の中で、各国のクラブマンの中にCRの評判が高まり、市販レーサーとしてのCRの価値は充分に引き上げられた。しかし、ライバルのワークスマシンに互して戦うことはさすがに難しかった。

そしてホンダのチームメンバーは、最終戦鈴鹿に向けた新型マシンの開発を優先するため、アルスター終了後に帰国。後には整備を済ませたマシンと補修パーツが残され、ライダーたちは自らマシン整備や輸送をするという状況にあった。

ちなみにこの年のライダーとマシンは主として下表の通りに組み合わされた。

125cc 250cc 350cc ジム・レッドマン CR93 RC163 RC172 ルイジ・タベリ RC145 CR72 CE77 トミー・ロブ CR93 RC163 CR77 高橋国光 RC145 CR72 CR77

記載してあります。下までご覧下さい。