| |

| |

|

|

|

| ゲートを守るオヤジさんのトラックと、自分のモトクロッサーであるチェコ製のCZをトランポに積んだ男が、もうもうと砂煙をあげてカーチェイスをしながら近づいてきた。Hondaのスタッフは凍りついたが、テストマシンをトランポに隠すだけの時間はなかった。男は凄まじいドライビングテクニックでクルマをドリフトさせながら、一直線にHondaのテストエリアに接近してきた。トラックから飛び降りたオヤジさんの制止を振り切った男が、スタッフにゆっくりと歩み寄った。 |

|

|

|

「誰だ!。どこのメーカーの人間だ!」

一触即発といった緊迫の空気が流れた。アルミ磨き出しのタンクが輝くマシンの前に立ちふさがったテストスタッフに、しかし男は無邪気に笑顔を浮かべて問いかけた。

「すっげ〜、Hondaは2ストロークもやってるのかい?」

4人のスタッフは、その笑顔の主が誰であるか、すぐにわかった。

「スティーブ、待ってくれ。これ以上はまずい。今日はHondaのテストデイなんだ」

ゲートのオヤジさんは困り果てていた。マシンに近づいて子供のように目を輝かせる男に、Hondaのスタッフも為す術がなかった。ただ、その男がライバルメーカーのスパイでないことだけがせめてもの救いだった。そして、あまりにもあっけらかんとした男の一言に、スタッフは呆れて空を見上げるしかなかった。

「こりゃ〜Beautifulだ。ぜひ、俺にも乗らせてくれ!」 |

|

|

| 1972年、夏。アメリカ南西部特有の乾ききった風が吹く広大なインディアン・デューンズのはずれで、開発中のHonda

CR250Mとスティーブ・マックィーンは、運命の出会いを果たした。 |

|

|

|

、グランプリロードレースの世界を超ハイメカニズムの4ストロークRC群で席巻したHondaには「4ストロークメーカー」という強烈なイメージが定着していた。CB72、CB450、CB750……Hondaの魅力的マシンは、すべて4ストロークだった。カブ、モンキー、ダックス……実用車からレジャーモデルまで、そして排気量の大小を問わず、Hondaのエンジンはすべて4ストロークだった。 、グランプリロードレースの世界を超ハイメカニズムの4ストロークRC群で席巻したHondaには「4ストロークメーカー」という強烈なイメージが定着していた。CB72、CB450、CB750……Hondaの魅力的マシンは、すべて4ストロークだった。カブ、モンキー、ダックス……実用車からレジャーモデルまで、そして排気量の大小を問わず、Hondaのエンジンはすべて4ストロークだった。 |

|

|

|

|

| それは、軽量/コンパクトであり瞬発力を求められるオフロードモデルにまで一貫していた。しかしそのこだわりが、オフロードモデルではHondaにとって圧倒的に不利な状況をもつくり出していた。68年から世界選手権モトクロスに挑戦を開始し、瞬く間に世界の頂点に登りつめたスズキの送り出すハスラーシリーズ。斬新なデザインと明確なコンセプトでオフロードブームの火付け役となったヤマハDT-1/AT-1。オフロードの男性的なイメージを見事に具現化したカワサキTRシリーズ。国内3社の2ストロークモデルは、Hondaの4ストロークに後塵を浴びせて活き活きとオフロードを疾走していた。 |

|

|

|

|

|

|

モトクロスの世界でも、Hondaは明らかに遅れをとっていた。国内3社の2ストロークモトクロッサーが好レースを展開し、全国的なブームとなりつつあるモトクロスのフィールドに、Hondaの出る幕はなかった。スズキ、ヤマハなどが世界選手権でめざましい活躍を見せるのを、指をくわえて見守るしかなかった。Hondaは2ストロークを作らない…それはつまり本格的オフロードモデルへの参入は考えられない…というのと同義語だった。 |

|

|

「あんな空気ポンプみたいなのはエンジンじゃない。Hondaはあくまでも4ストロークで行くんだ!」

宗一郎社長がそう宣言したというような風評が巷には定着していた。その一徹さが、4ストロークモデルを愛するユーザーには小気味良くもあったが、とにかく本格的オフロードモデルとモトクロスに関して、Hondaは沈黙を守るしかないまま70年代を迎えていた。 |

|

|

|

|

、アメリカのテレビドラマで人気を博したキーナン・ウィンというバイクマニアの俳優がいた。彼は、バイク好きの芸能人…といったレベルをはるかに超えて多くのコンペティションにも出場し、ハリウッドにおける本格的ライダーの第一人者の立場にあった。伊藤史朗が出場したことでも知られるカタリナGPなどは、彼のお気に入りのレースだった。 、アメリカのテレビドラマで人気を博したキーナン・ウィンというバイクマニアの俳優がいた。彼は、バイク好きの芸能人…といったレベルをはるかに超えて多くのコンペティションにも出場し、ハリウッドにおける本格的ライダーの第一人者の立場にあった。伊藤史朗が出場したことでも知られるカタリナGPなどは、彼のお気に入りのレースだった。

もともとテレビドラマから俳優人生をスタートさせ、テレビシリーズ「拳銃無宿」でその名を広めたマックィーンにとって、テレビ業界の先輩であるキーナン・ウィンの影響は決して小さなものではなかった。彼らは、エルビス・プレスリーの様にヒラヒラのウェアで成功の証としてハーレーに跨るような愚行は犯さなかった。撮影の合間を縫ってオフロードライディングに汗を流し、早くからスポーツとコンペティション寄りのいかにもアメリカ的なファンtoライドを満喫していた。

|

|

|

|

|

|

|

1960年、「荒野の七人」で、主役のユル・ブリンナーを喰うほどの魅力を発揮したマックィーンは、その監督であるジョン・スタージェスの心を完全につかみ、63年に同監督の「大脱走」に主役として抜擢された。ヨーロッパのなだらかな丘陵地を、ドイツ製バイクに似せたトライアンフTR6で縦横に駆け回るマックィーンは、一気に映画界のヒーローとなった。そして同時に、トライアンフTR6のセールスが急カーブを描いた。 |

|

|

| 後に、あの鉄条網に突っ込む最後のジャンプシーンはスタントマンのバド・エキンスという人物が飛んだという事実を知って、ほんの少し残念ではあったが、マックィーンとエキンスが旧知のオフロード仲間であり、64年にはISDE(インターナショナル・シックス・デイズ・エンデューロ)のアメリカチーム正式メンバーとして揃って出場したことを知り、その残念さも少しは癒すことが出来た。その時のマシンは、使い慣れたトライアンフTR6だった。

|

|

|

|

|

|

|

| エキンスの談によれば、マックィーンはあのジャンプを自分で飛ぶつもりだったという。しかしプロデューサーの意見と、マックィーンが飛んでしまってはエキンスのギャラがなくなってしまうというまことしやかな二つの理由によって、マックィーンはスタントを彼にまかせた。しかし、ミント400やバハ1000などにも出場するマックィーンのライディングテクニックは、西海岸のオフロードライダーの中でも屈指のものだった。 |

|

| 1970年、マックィーンは自ら「栄光のルマン」の製作を手がけた。彼が監督として招いたのが「大脱走」のジョン・スタージェスだったが、レースシーンの表現に関する意見の違いから彼はスタージェスを更迭し、脚本ばかりでなく事実上の監督までも務めることになる。マックィーンのレースへのこだわりは、半端なものではなかった。 |

| |

|

|

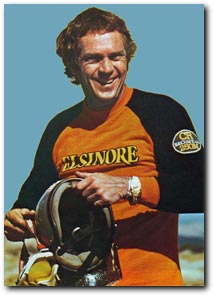

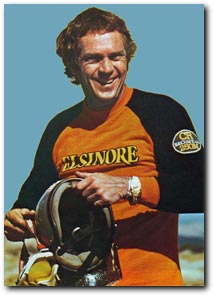

その年、マックィーンは西海岸最大の規模を誇るオフロードエンデューロレースに出場した。ロスの南東に位置する小さな湖の周りで開催される1ラップ10マイルを10周するレースで、彼は4周目に転倒して骨折するが、なんとか走りきってそのレースを完走し、彼自身にとって忘れられない思い出を胸に刻みつけた。その湖の名前はLake

ELSINORE。エンデューロレースの名称は「レイク・エルシノア・グランプリ」だった。 |

|

|

|

|

|

|

「栄光のルマン」の撮影に追われている頃、Honda社内では非公式に2ストロークモトクロッサーの開発が産声をあげていた。なにしろ2ストロークの開発技術はゼロからのスタート。1947年、Hondaの市販一号車、自転車用補助エンジンのHonda

A型から49年のC型までは2ストロークを手掛けてはいたが、その技術が生かせるわけもない。当時のモトクロッサーとして世界的トップマシンであるチェコのCZやイギリスのグリーブスなどを購入して社員が草レースに出場するところから、そのアプローチは始められた。 「栄光のルマン」の撮影に追われている頃、Honda社内では非公式に2ストロークモトクロッサーの開発が産声をあげていた。なにしろ2ストロークの開発技術はゼロからのスタート。1947年、Hondaの市販一号車、自転車用補助エンジンのHonda

A型から49年のC型までは2ストロークを手掛けてはいたが、その技術が生かせるわけもない。当時のモトクロッサーとして世界的トップマシンであるチェコのCZやイギリスのグリーブスなどを購入して社員が草レースに出場するところから、そのアプローチは始められた。 |

|

|

|

|

|

|

しかし、実際にマシンを試作していく課程で、これを社内秘にしておく事はいくらなんでも不可能だった。そしてついに、大きな落雷覚悟で宗一郎社長に2ストローク着手の報告がなされた。だが、その反応は、いかにも技術屋らしい前向きなものだった。

「2ストロークをやるなとは言わない。若い奴らの情熱をつみ取るつもりはない。だが、やるからには世界一のエンジンを作れ!。Hondaにしか出来ないマシンを作れ!」 |

|

|

| こうして社内的にもお墨付きを得た2ストロークモトクロッサーの開発は、71年8月22日の全日本選手権モトクロス第9戦山口大会エキスパートジュニア250ccクラスにプロトタイプ(社内呼称「335A」)をデビューさせるに至る。 |

|

|

|

|

|

|

翌72年にはセニアクラス(現在の国際A級)にライダーを増強するかたちで本格的なワークス活動をスタート。2年目となった「335B」は第1戦、第4戦で入賞を果たし、6月4日の第6戦日本グランプリ/兵庫県・神鍋スキー場でセニア250ccクラス初優勝を達成。これを機に、2ストロークモトクロッサーに正式なワークス呼称である「RC」が冠され、そのマシンは「RC250M」と名付けられた。それは、1967年ロードレースグランプリ最後のRC166改以来5年ぶりに、Hondaが製作したワークスマシンとなった。 |

|

|

|

|

|

|

|

・デューンズでテストされていたマシンは、1973年から市場に投入される予定の市販モトクロッサーCR250Mだった。世界的映画スターのわがままを発揮してなかば強引にCRのシートに跨ったマックィーンは、この日ライディングを楽しむはずだった自分のCZの事など忘れたように、ご満悦の表情だった。そして、エンジンをかけた彼は、CRをインディアン・デューンズの広大なフィールドに解き放った。 ・デューンズでテストされていたマシンは、1973年から市場に投入される予定の市販モトクロッサーCR250Mだった。世界的映画スターのわがままを発揮してなかば強引にCRのシートに跨ったマックィーンは、この日ライディングを楽しむはずだった自分のCZの事など忘れたように、ご満悦の表情だった。そして、エンジンをかけた彼は、CRをインディアン・デューンズの広大なフィールドに解き放った。

「何かあっては大変なことになる」

Hondaのスタッフは彼の後を追った。しかし、マックィーンの走りはまさに本物だった。細かいテクニックを要するタイトなコーナーでこそ追いつくものの、豪快なワイドオープンが許される区間では、どんどん引き離されて行く。さらに大きなうねりを2連で跳んだり、追走するスタッフをからかうように振り返ったり、マックィーンは実に楽しそうに、自在にCRを操った。それはまるで、目の前に「On

Any Sunday」を見ているかのような、夢のようなシーンだった。

|

|

|

|

|

|

|

|

「とんでもないスターがいるもんだ」

アルミタンクのエンプティが近づいてやっとCRを降りたマックィーンに、スタッフは呆れたようにつぶやいた。しかし、彼が発した言葉はさらにスタッフを困惑させた。

「これが、欲しい!。今すぐ売ってくれないか」

マックィーンのおごりでランチをともにすることになったHondaスタッフは、ある情景を思い浮かべていた。ブラウン管に映し出される、インディアン・デューンズをCRに乗って自由に疾走するマックィーンの姿。夢の夢とは分かっていながら、もしそんなことが実現出来たら、これ以上はないコマーシャルフィルムになることだろう…。

ぼんやりとマックィーンを見つめるスタッフに、彼は尋ねた。

「ところで、このバイクは何という名前なんだい?」

それがCR250Mというタイプ名であること。そして、あるニックネームをつける予定でいることが告げられた。

「ロスの近くで開催されるエキサイティングなエンデューロレースにちなんだ、美しい湖の名前を添えようと思っているんだ」

それはまさに、偶然の一致だった。マックィーンは嬉しそうにウィンクしながら、親指を突きだして、すべてを快諾した。

|

|

|

|

|

|

| スタッフが、アメリカにおける上々のテスト結果を日本に持ち帰ったその年の秋、10月22日。RC250Mは全日本選手権の最終戦、新潟県・川西スキー場特設コースのレースで、その年2度目の総合優勝を勝ち取った。Hondaは、大きく出遅れて開発をスタートした2ストロークモトクロッサーの分野において、とにもかくにもライバルに肩を並べる存在となった。 |

|

|

|

明けて1973年、日本で、そしてアメリカで、CR250Mが市販された。輝くアルミタンクのそのマシンは、瞬く間にユーザーを増やして、モトクロスコースにセンセーションを巻き起こした。しかし、CRになど乗れないライダーにとっても、そのマシンは充分にセンセーショナルだった。 |

|

|

| マックィーンがインディアン・デューンズを疾走するTVコマーシャルを見るだけで、ボクたちは心を躍らせていた。高校の先輩のひとりは、オレンジと黒のエルシノア・トレーナー欲しさに、半年間ハンバーガーショップのバイトを続けて公道車MT250を買った。Hondaが4ストロークしか作らないメーカーであった記憶など、一瞬にして吹き飛んだ。エルシノアは、Hondaのラインアップの中で、最もかっこいいバイクだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

| デビューシーズンの73年、CR250Mはゲイリー・ジョーンズのライディングによってアメリカのAMAナショナル250ccクラスのタイトルを獲得した。74年、75年には、マーティ・スミスがCR125MでAMAナショナル125ccクラスのチャンピオンとなった。アメリカにおけるCRの活躍は、特に顕著だった。 |

|

|

|

マックィーンは、72年に「ゲッタウェイ」、73年に「パピヨン」、74年に「タワーリング・インフェルノ」と、ヒット作を連発していた。彼もまた、ハリウッドの頂点を極めようとしていた。しかし彼の身体はその頃、病魔に蝕まれ始めていた。 |

|

|

|

|

| 1972年の記念すべき全日本選手権初優勝以来、Hondaはレースでの優勝こそ経験するものの、年間タイトルだけは手に入れることが出来ないまま、長い時間を過ごしていた。このジレンマを一気に払拭したのが、79年に実戦投入されたプロリンクサスペンションだった。 |

|

| 1980年シーズン、Hondaは全日本の250ccクラスで快勝を続けた。本格的プロリンクの採用、エンジンの水冷化、フロントのリンク式サスペンションなども導入され、ついには2気筒エンジンまでもが戦線に加わった。そして10月12日の日本グランプリ/鈴鹿サーキットで、Hondaは悲願の全日本選手権モトクロス250ccクラスのタイトルを決定した。 |

|

|

|

|

|

|

Honda製モトクロッサーは、デビューマシンであるエルシノアの面影をまったくとどめないまでに進化していた。初優勝から8年の歳月は、モトクロッサーの形態を著しく変化させ、さらなる進化を強く求めていた。確実に、モトクロスは新たな時代を迎えようとしていた。その後Hondaは、9年連続で250ccクラスのタイトルを堅持した。 |

|

|

| その、悲願のタイトル獲得から1ヶ月も経たない11月7日、マックィーンは肺癌でこの世を去った。そしてひとつの時代が、静かに幕を閉じた。

|

|

|