|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Menu へ |

1959年ホンダTTレ-ス初出場 に関する記事を掲載いたしました。

■1959年、5月3日、機上

羽田から飛び立った南まわりイギリス行きB.O.A.C.機が、目的地に到着するまでの40時間あまり。華やかだった羽田の歓送デッキとは対照的に、機内の一行13名は重く沈痛な空気の中にあった。

新鋭ジェット機コメット4の窓の外に広がる雲海を見つめながら、チーム監督の河島喜好は言うに言われぬ不安に包まれていた。羽田空港の歓送デッキで、マン島出場チーム一行を送り出した本田宗一郎社長の「1年目だ。気楽な気持ちでやってこい。決して無理はせず、全員元気で帰ってこい」という激励の言葉も、彼の不安を和らげてはいなかった。

隣の席にいる関口久一整備監督が、奥さん宛に手紙を書いていた。河島がちらりと覗くと、そこには「これからはまったくお先真っ暗で、ただ努力あるのみ……云々」といったことが書かれていた。チームのトップ2の心境からしてこうである。チーム全体の不安と緊張に包まれた雰囲気は、ただでさえ珍しい日本人乗客を、いやが上にも機内で浮き上がらせていた。

本田宗一郎社長のマン島出場宣言から5年。思うように進まないマシン開発。前哨戦ともいうべき浅間レースでの、充分とは言えない戦績。さらに出発直前にチームを襲ったアクシデント……。河島監督の脳裏を無数の出来事が駆けめぐっては消えていった。

チームのマネージメントの一切を担当した飯田佳孝にも多くの不安があった。マシンの性能以前に、4月上旬に船積みしたマシンや機材が無事にマン島に到着し、それを問題なく受け取ることが出来るのか。はたしてその荷は1ヵ月にも及ぶ船旅に耐えられるのか。マシン開発に勝るとも劣らないほどの苦労を重ねて手にしたドルだけで、1ヵ月に及ぶマン島遠征をまかなうことが出来るのか。不安は、誰の胸にも満ち満ちていた。

すべてが「初めての経験」だった。誰もが体験したことのない挑戦であり、険しい冒険でもあった。1959年5月3日、マン島初出場を目指すホンダチームは、まるで出征兵士のような悲壮感に包まれながら、機上にあった。

■カエルたちの合宿

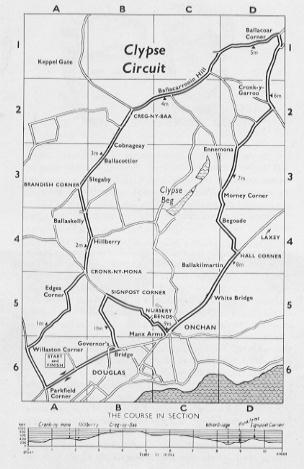

一行が投宿したのは、マン島オンチャンにある「NURSERY(ナースリー) HOTEL」。直訳すれば「養成所」という名のホテルは、初めて世界に挑むホンダチームにふさわしい名前だった。一行は、レースまでの約1ヵ月、このホテルをベースに合宿をおこなった。

コースの慣熟走行、レース用マシンRC141のセッティングと熟成は言うに及ばず、外国の生活習慣に慣れ、国際電報/電話の方法を覚え、ナイフとフォークで食事をし、洋式便器に座ることまで、彼らにはすべてが初めての体験であり、毎日が不安と発見、落胆と安堵の繰り返しだった。

本格的練習走行に入って、ホンダチームには一層重苦しい空気が漂っていた。自分たちのタイムと過去のレースタイムとの圧倒的な差。コースの高低差(気圧の変化)や高速コーナーでのエンジン回転のばらつき。コーナリング時のサスペンションやフレームの剛性不足。さらには決定的なブレーキ容量の不足なども、実際にロードレースコースを走って、初めて表面化した問題点だった。

河島監督はその苦境に包まれたある日、1通の手紙をしたため、航空郵便としてマン島のポストに投函した。「私たちは初めて世の中に出た井戸の中のカエルでした。でも、ただのカエルでは終わりません。来年も再来年も世の中に続けて出して下さい。きっと3年先には、世の中や大海を知るカエルに成長することをお約束します。私たちは日本に生まれたカエルです。他国のカエルなどに負けないだけの魂をもっています」

宛名は、本田技研工業株式会社社長、本田宗一郎。まさにまんじりともせず現地からの報告を待ち受ける本田にとって、この一文は現地の厳しさを如実に知らしめるとともに、さらなる情熱をかきたてる、確実なメッセージとなって伝わった。

しかし、公式練習が始まる頃になると、河島らの絶望は決定的なものとなった。前年のタイムを軽々更新してゆくライバル。予想を遙かに上回る馬力差/最高速の違い、操縦性やブレーキ性能の未熟さは、明らかなタイム差となってホンダチームの前に横たわった。

そんな中、河島は4バルブのRC142エンジンの投入を決定。船便には間に合わず手持ちで搬入した4バルブヘッドを組み込み、その馬力差を少しでも埋める作戦をとった。当時のホンダでは、まだ4バルブの明確な優位点を計りかねており、充分なテストを行なっているとは言えなかった。機構が複雑になる分、2バルブに比べてメカトラブルの発生率も高く、下手をすれば全員リタイアの可能性もある。無謀とも言える4バルブの投入は大きな賭けでもあった。それでも、わずかでも最高出力/最高速をかせげる4バルブの投入を決定せざるをえないほど、時の河島監督は追いつめられていた。

当面の順位予想は、1台が10位以内に入れれば上々の出来。6位以内の入賞など考えられる状況ではなかった、というのが、河島らの本音だった。

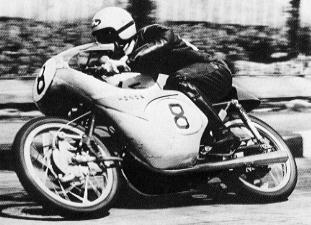

■日本車、世界選手権に轍をしるす

そして迎えた1959年6月3日水曜日、午後1時、125ccクラスのスターティングフラッグが打ち振られた。グリッドから飛び出していったのは「火の玉男」の異名を持つイタリアの熱血漢、GPの王者MVアグスタに乗るタルキニオ・プロビーニ、これに続くのが、MVの実質的No.1ライダーであるカルロ・ウッビアリ。やや遅れて東ドイツの名門2ストロークメーカーであるMZを駆るルイジ・タベリとエルンスト・デグナー、さらに新興勢力として売り出し中のドゥカッティに乗るマイク・ヘイルウッドが上位グループを形成する。これらの、後にホンダと多くのつながりを持つことになるライダーに続いて、ホンダを駆るライダーも、奮闘を続けていた。

2周目に転倒しリタイアとなった個人出場のビル・ハントを除いて、ホンダ勢は10位前後に食い下がっていた。9周目に7位争いを展開していたチャドウィック/MVとヴィラ/ドゥカッティが相次いで転倒し、谷口尚己が6位に浮上。主将の鈴木義一はその後方7位につけ、田中楨助(「楨」は「示」扁に「貞」が正しいが文字化けするので・・)はトミー・ロブ(ドゥカッティ)とのバトルに競り勝って8位をキープ。序盤10位につけていた鈴木淳三はブレーキパーツが脱落してピットイン/修理を行ない15位まで順位を落としたが、徐々に挽回し11位につけた。

結局レースは、プロビーニがタベリを7秒差で振り切り、MV、MZ、ドゥカッティが上位に名を連ねた。ホンダ勢は谷口の6位入賞に続いて鈴木義一7位、田中8位、鈴木淳三11位で完走。谷口は日本人として初の世界選手権ロードレース入賞を果たした。またホンダチームは、チーム賞も受賞し、その好成績にほっと胸を撫で下ろした。

このレース結果は、いち早く日本にも打電され、留守を守るホンダ社内の人間を歓喜の渦に巻き込んだ。レース後3日経つと通産省が異例のコメントを発表し、ホンダは初の本格的スポーツモデルともいうべきCB92を発売。全国のホンダ店はマン島入賞の張り紙に彩られ、日本の2輪関係者全体が望外の祝勝ムードに酔いしれた。

マン島出場チーム一行は、125ccクラスのレースの3日後、6月6日にマン島を後にした。それは、500ccのレースを見ることもない、あわただしい帰国だった。「ここで帰国せずに、続く世界選手権を戦えたら。いまは何としてでも経験が欲しい……」 まさに後ろ髪を引かれる思いでマン島を、そして世界選手権ロードレースの現場を辞した河島らは、羽田に帰投し本田社長以下の大歓迎を受けた。しかし河島は、本田社長と交わした熱い握手の手を、すぐさま来年用マシンの設計に差し向けた。

河島の頭の中には、マン島で得た実際のデータ、弱点、改良すべき部分、やらなければいけない幾多の作業が渦巻いていた。

とにもかくにも初出場という難関をくぐり抜けた小さなカエルたちは、無限の困難が待ち受ける怒涛の大海に向かって、本気で漕ぎ出そうとしていた。

1959年ホンダTTレ-ス初出場 に関する記事を掲載いたしました。

河島は「1年目だ、気楽な気持ちでやってこい。けして無理はせず、全員元気で帰ってこい」という本田宗一郎の激励の言葉の裏にあった「勝ってこい」という気持ちを加噛み締めていた。本田宗一郎は後にこう言っている「勝つほうがいいに決まっているが、負けてもいい。負けるために向きになって努力するような選手はいないのだから、無理に勝てと言わなくてもいい。それよりむしろ緊張感をほぐして、楽な気持ちで能力を発揮させるほうが大切である。そのほうが事故も起きない。今年、うちの選手がTTに行くとき,ぼくは、命あってのモノ種ということしか言わなかった。TTは永久に続くのだから、ことし全部勝ってこなくたっていい。命さえあれば、いつかは勝てる。英国人みたいな気の長い連中と勝負するんだから、あせっちゃ損である」

ナースリーホテルはトイレとバスルームがひとつずつしかないB&Bのような安ホテルであったが、初めての日本人宿泊客をフレンドリーに迎え、ベットを部屋から出してマットレスをじかに床にひくなど細かな心遣いをしてくれた。

ホテルで荷をほどいたホンダチームは、日本から胸に抱いてきた秋山邦彦の遺髪をTTレースのコースが見渡せる小高い丘の上に埋めに出かけた。秋山はTTレース遠征ライダーに選ばれていたが、出発直前に宗一郎をモデルにした映画「妻の勲章」のレースシーンを撮影中に、ロケ現場にまぎれ込んできたトラックに激突して死亡していた。皮肉なことに秋山のヘルメットやレーシングスーツはコンテナによってレーシングマシンと一緒にマン島へ運ばれていた。練習車ベンリィトSSの用意ができると、さっそく全員でコースの下見に出かけた。この年の125㏄クラスは、クリプスコースと呼ばれる1周17.36kmの公道コースをし使用することになっていた。1周60kmの豪快なマウンテンコースに比べると短いが、鋭いコーナーが多いコースだった。TTレースのコースは、ふだん公道だから、コースを覚えたりする練習にはノーマル車のベンリィSSを使い、レーシングマシンを温存させる作戦だった。コースを走ってきた4人のライダーたちは口々に「走りやすい」と言った。日本では富士の登山道や浅間のダートコースを走ってきた連中だったから、舗装されたマン島の道は公道であっても走りやすかったのだ。だが、それは最初の感想で、やがてこの公道コースを攻めはじめると彼らはロードレースの難しさを思い知ることになる。

レースウィークまでの約1ヵ月間、ライダーは1日に何周もクリプスコースを走り込み、コースを覚えていったが。市販モデルのベンリィSSに装着されていた国産タイヤは直ぐに減り、国産チェーンがたった1周で伸びてしまうことに悩まされていた。高速走行する道がない日本で生まれたタイヤやチェーンはあまりにも弱かった。練習とテストが進むにつれ、河島、関口、広田の技術陣も、レーシングマシンRC141の操縦性とブレーキ性能が劣っていることを自覚するようになった。決勝レース1週間前から始まるレースウィークに入ると次々とMVアグスタやMZ、ドゥカッティなどの有力チームがマン島ヘ入ってきた。トップクラスのライダーであるイタリアのウビアリ、プロビーニ、スイスのタベリ、ドイツのデグナーなどの走りとマシンを初めて観察した河島は、ホンダRC141のエンジンパワーはそこそこ戦闘能力があると思ったが、操縦性とブレーキ性能は致命的に劣っていると結論する以外になかった。RC141の125㏄2気筒DOHCエンジンに関しては徹底的なテストをおこなってきたので自信があった。賢明な河島は、この時点で本田宗一郎にむけて、こんな内容の手紙を書いた。

「私たちは初めて世の中に出た井戸の中の蛙であることには違いがありませんが、ただの蛙では終りません。来年も再来年も世の中に続けて出してください。キット3年先には、世の中や大海を知る蛙に成長することをお約束します。私たちは日本に生まれた蛙ですから、他国の蛙などには負けないだけの魂をもっています」

河島の頭のなかには、来年のレーシングマシンの設計図ができあがっていた。レースのプラクティスからクオリファイまでホンダチームは善戦した。鈴木義一、鈴木淳三、谷口尚己には マン島に着いてから装着した4バルブ・ヘッドのマシンが与えられ3人1組のメーカーチームを組んだ。田中楨助とビル・ハントは2バルブ・ヘッドのマシンで個人出場となった。肝心の予選タイムは5人とも似たりよったりで、トップクラスのタイムである8分20秒台から遅れること約60秒の9分台であった。初めてのグランプリ、初めての海外遠征、初めての公道レース、初めてのレーシングマシン、初めてづくしの中では、妥当だと甘んじなければならないタイムであった。プラクティスでは鈴木義一が転倒して右手薬指を負傷したが、他の4人は順調で、谷口尚己は、「クレイニバーのコーナーをクリアするライディングは第一級だ」と専門記者から評価されていた。ホンダチームは最速の、谷口尚己が予選12番手となり13番手・田中、14番手・鈴木義一、15番手・鈴木淳三と続いた。イギリスの専門記者連中は「まとまってスターティンググリッドを確保したことはホンダの作戦である」と書きたてたが、偶然の結果だった。

6月3日、水曜日の125㏄決勝レース10周は、スタートからMZのタベリ、MVのウビアリとプロビーニが競り合う素晴らしいレースとなった。ホンダ勢では谷口が豪快な走りをみせ、6位入賞圏内へとポジションをあげていった。鈴木義一は指の負傷をものともせず持ち味である手堅いレースをしていた。ハントは周目に転倒しリタイア。粘り強い田中も着実に順位をあげていった。鈴木淳三は確実な走りで10位につけていたが、マシン・トラブルに襲われた。リア・ブレーキのロッドをとめていた割りピンが振動で擦れてはずれるというトラブルだった。鈴木がピットへ入ると、オーガナイザーのひとりが飛んできて叫んだ。「なんとか修理して走れ。そうすればチーム賞を獲得できる!」メカニックの広田は、とっさに工具箱にあったチェーンのジョイントと針金を使って上手に応急修理をほどこした。鈴木はピットアウトし、レースに復帰した。レース結果は、谷口が6位入賞。鈴木義一が7位、田中が8位、鈴木淳三が11位であった。ホンダはチーム参加の3台が揃って上位完走するチーム賞を獲得することになった。転倒やマシン・トラブルが続発するTTレースの125㏄クラスでは10年ぶりのチーム賞獲得であった。初出場のホンダ・レーシングチームにとって、素晴らしい賞となった。5人の日本人は、上位入賞とチーム賞の栄誉をたたえて日の丸がポールにはためいたとき、秋山邦彦の遺影を抱いて泣きに泣いた。「ホンダ、チーム賞獲得」の報せは、河島の国際電話によって東京の本田宗一郎に知らされた。

6月3日、深夜12時すぎ、本田宗一郎は、自宅で妻のさちを同席し『モーターサイクリスト』誌・長崎記者の緊急インタビューを受けた。

【記者】 おめでとうございます。、

【本田社長】 やあ、どうも。おかげさまで。

【記者】 ホンダチームが4台出場して、6、7、8、11位、それにメーカーチーム賞獲得、これは快報に値すると思うのですが、社長は、どんな予想を持っておられたか。

【本田社長】 僕はね、必ず10位以内には喰い込むとは思っていたね。車にも自信はあったし、事実、公開練習でも10位以内に喰い込んでいたんだよ。しかし、僕が心配したのは、うちの庭で走るんでなしに、よその庭で走ること、これが何よりの心配だったんだ。それがこの成績で。そりゃあ、うれしかったね!これは、君、悲しい筈はないよ(爆笑)

【夫人】 何というか、ほんとに、ホッとして・・・。皆さんがよくやってくれたと思って・・・。

【記者】 その喜びは勝った喜びにはちがいないでしょうが・・・。

【本田社長】 うん、それはね、前にもいったと思うが、マン島TTはモーターサイクルのオリンピックなんだ。それも知慧のオリンピックなんだ。その知慧のオリンピックに勝ったことはすなわち、知慧において決して劣っていなかったことになる。自分の会社の車が決して世界水準から劣っていなかったことになる。そういうことを知ったことになるんだが、それが嬉しかったね。

【記者】 もしホンダが勝てば、ホンダはますます売れる、だまっていても売れる、なんて噂がありましたが、そんな喜びではないわけですか(笑う)。

【本田社長】 それは少しピントがはずれているよ、君。そんなもんじゃない。そんな考え方は軽い。マン島は技術が左右するのであり、こちらも出来るかぎりの智力を集中してやったんだ。だから、その喜びはやっぱり、技術的に優れていたという喜びなんだ。これは、われわれメーカーにとってはほんとの喜びといえるんじゃないか。

【記者】 ところで、社長は何故マン島に行かれなかったのですか。

【本田社長】 僕が行けば、選手はどうしても緊張してしまうよ、君。要らん緊張さして、そのためにどんな事態を惹き起こすかわからん、それが心配だったからなんだ。今度のレースで、先ず第一に嬉しかった事は、やっぱり、全員が無事だったこと、これが第一、次にレース成績だろうね。そしてこの成績をおさめ得た原因は、例えば、車がよかったとか、選手がうまかったとか、或いは現地の作戦がよかったとか、いろいろあるだろう。しかし根本は、何といっても、社員全体の協力、社員がバラバラにならずにひとつになってやった、これが根本的にちがいないね。

※ 緊急インタビュー記事のタイトルは、「本田社長、快心の高笑い」とあり、和服姿でソファーにすわる本田夫婦の写真がつけられている。この写真の本田宗一郎の笑顔は、何千枚と残された宗一郎の写真の中でいちばん爆発的な笑顔だろう。長崎記者に「最後に何か一言」ときかれた宗一郎は、こう話している。「今度のレースについては、激励の手紙をいただいたり、いろいろと援助していただいたが、それらの人たちに、モーターサイクリストの誌面をかりて心からお礼を申し上げたい、お礼申します。」

(1960年筆者が撮影)

ビルハント・河島監督・関口

飯田佳孝マネージャー・田中禎助・谷口尚己・鈴木淳三・鈴木義一・河島喜好監督・本田宗一郎社長

そして1959年6月3日水曜日の午後1時、125ccクラスのスターティングフラッグがうち振られた。飛び出していったのはMVのProvini、これに続き、同じくMVの実質的No.1ライダーであるUbbiali、やや遅れて東ドイツ2ストロークMZを駆るTaveriとDegner、さらに続いてDucatiに乗るHailwoodらが上位グループを形成する。2周目には個人出場のビル・ハントが転倒しリタイアとなったが、他のホンダ勢は10位前後に食い下がっていた。9周目には、4位のDegnerがリタイア、また7位争いをしていたChadwick(MV)とVilla(Ducati)が相次いで転倒し、谷口尚己が6位、鈴木義一は7位に浮上。田中禎助はRobb(Ducati)に競り勝って8位に。鈴木淳三は、ブレーキパーツが脱落してピットインし修理を行ない15位まで順位を落としたが、徐々に挽回し11位につけた。

結局レースは、ProviniがTaveriを7.4秒差で振り切り、MV、MZ、Ducatiが上位を占め、ホンダ勢は谷口の6位入賞に続いて鈴木義一7位、田中8位、鈴木淳三11位で完走。谷口は日本人として初の世界選手権レース入賞を果たした。またホンダチームは、チーム賞をも受賞することになった。

| Rider | Machine | 1周目LapTime | Lap Position | Rider | Machine | Race Time | Speed M/H | |||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||

| Provini | MV | 9.00.6. | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Provini | MV | 87.25.2. | 74.06 |

| Taveri | MZ | 8.57.2. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Taveri | MZ | 87.32.6. | 73.95 |

| Hailwood | Ducati | 9.05.2. | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Hailwood | Ducati | 89.44.0. | 72.15 |

| Fugner | MZ | 9.21.4. | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Fugner | MZ | 90.11.6. | 71.91 |

| Ubbiali | MV | 8.58.6. | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | Ubbiali | MV | 90.55.6. | 71.20 |

| 谷口尚己 | ホンダ | 9.52.0. | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 谷口尚己 | ホンダ | 94.48.0. | 68.29 |

| 鈴木義一 | ホンダ | . | . | . | . | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 | 7 | 鈴木義一 | ホンダ | 97.03.4. | 66.71 |

| 田中禎助 | ホンダ | . | . | . | . | . | . | . | 12 | 12 | 8 | . | 田中禎助 | ホンダ | 1周おくれ | |

| Robb | Ducati | 9.53.0. | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | . | Robb | Ducati | 1周おくれ | |

| Purslow | Ducati | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | . | Purslow | Ducati | 1周おくれ | |

| 鈴木淳三 | ホンダ | 9.55.6. | 12 | 12 | . | . | . | . | . | . | 11 | . | 鈴木淳三 | ホンダ | 1周おくれ | |

| Porter | MV | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 | . | Porter | MV | 1周おくれ | |

| Degner | MZ | 9.02.8. | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | R | . | . | . | . | |

| Spaggiari | Ducati | 9.14.0. | 6 | 6 | R | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |

| Chadwick | MV | 9.34.4. | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | R | . | . | . | . | |

| Villa | Ducati | 9.50.6. | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | R | . | . | . | .. | |

| 最高Lap Time | Taveri | MZ | 8.38.0 | 74.99 | ||||||||||||

マン島ではOnchanの「NURSERY HOTEL」で合宿が始まった。スズキが翌1960年TTレ-ス初出場の時に、私たちスズキチ-ムもこのホテルを訪問し、ホンダチ-ムと親交を深めたこともあった。

公式練習が始まると、前年のタイムを軽々更新してゆくMVやMZ、予想を遙かに上回る馬力差・最高速の違いに、世界の壁の高さを十分知らされ、おまけに操縦性の悪さ、ブレ-キ性能の不足もあって、ラップタイムでは非常に大きな差があった。

私は、公式練習記録やレ-スでの詳しい資料は持っていないが、唯一の下表の資料からしても、約17 kmのコ-スでのラップタイム差が、トップグル-プと1分近くあるのだから大きな性能差である。翌1960年スズキが初出場し、コ-スは1周約60 kmのMountain Courseに変わっていたが、優勝車のMVとのラップタイム差は、5分近くもあり、私も“世界の壁は……”“井の中の蛙……”と痛感させられたが、初出場のホンダさんも同様だったと思う。また、当時日本には舗装路のサ-キットなどなく、直線の荒川テストコ-スだけのテストで、世界のレ-スの舞台に挑戦していくのだから、 操縦性などの問題がでてくるのは当然のことだったと思う。

1959年、250ccは1955~1959年

の間、Mountain Circuitでなく、

Clypse Circuitで開催された