e

���d�F�o�Ŕ��s�́u�ʍ����[�^�[�T�C�N���X�g�v�i�Q�O�O�R�N�X���`�Q�O�O�S�N�Q�����j�Ɍf��

���o�C�N�j�̏ؐl�����i���̂P�O�j�@ �@�y���Ǝʐ^�z�@�� �M��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�y��P��z�P�^�O��̖V����C�_�[�a��

'50�`'60�N��̃o�C�N���[�X���t�����A�A�}�`���A�̋������C�_�[�Ƃ��đ劈���{�c�a�v����B��ʐl�̊C�O�n�q��������������ɒP�g�n�Ă��A�f�C�g�i�̃��[�X�Ƀv���C�x�[�g�Q�킵���A����p�C�I�j�A�I���݂ł�����B���Y�Ƃ̑��q�ɐ��܂ꂽ�����b�g���ő���Ɋ������āA���R�z���ɕ���ł����{�c����ɁA���̔���������Ă�������B

�܂ڂ낵�̒j

�@'58�i���a33�j�N�A��P��S���{�N���u�}�����[�X�A�Z�j�A�N���X�i351�E�ȏ�j�D���A���ۃI�[�v���N���X�Q�ʁB

�@'59�i���a34�j�N�A���{�l�Ƃ��ď��߂ĕăf�C�g�i�X�s�[�h�E�B�[�N�ɎQ��B

�@'60�i���a35�j�N�A��R��S���{�N���u�}�����[�X�A125�E�N���X�Q�ʁB

�@'62�i���a37�j�N��'63�i���a38�j�N�A�ăf�C�g�i125�E�N���X�łQ�N�A���̗D���B

�@���̃��[�X�j�ɏڂ������Ȃ炨�����肾�낤�B�ȏ�͖{�c�a�v����̐�т̈ꕔ�ł���B���{�Ŗ{�i�I�ȃ��[�X���n�܂��������A�́E�ɓ��j�N�I��⍂�������I��Ƃ���������Ɍ������āA�{�c����͍����O�ł��ꂾ���̐��т��c���������C�_�[�Ȃ̂��B

�@�����{�c����́A���炭�g�܂ڂ낵�̒j�h�Ƃł������ׂ����݂������B���[�X�����ނ�������A�{�c����̓o�C�N�ɊW����r�W�l�X���s�����肵�Ă����̂����A�G���Ȃǂ̃}�X�R�~�ɓo�ꂷ�邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��������炾�B�������̐���ɂƂ��āA�{�c����͔��ɓ�̑����l���������ƌ����悤�B

�@�M�Ҏ��g�A�������u�{�c����͋C����A�ǂ����s���ȂƂ��낪����l�炵���B�o�C�N�G�����̎�ނȂǑ���ɂ��Ă���Ȃ��̂ł́c�c�v�ƕ��������Ƃ��������B

�@���̖{�c�a�v���A�v���Ԃ�Ƀo�C�N�ƊE�̏W�܂�Ɋ���o�����B��N�S���ɖS���Ȃ������Д��d�F�o�ł̉�A���䕶�l�̂��ʂ�̉�i��N�H���j�Ɏp���������̂ł���B�܂��{���Q������BMW���W�L���ł��A�����V���i���{���ҏW���A���݂̓t���[�̃��[�^�[�W���[�i���X�g�j�̃C���^�r���[�ɉ����A���g��BMW�Ԃ̊ւ�������Ă���B

�@���o�C�N�j�A���[�X�j�̏d�v�ȏؐl�ł���{�c����B���Ȃ����̂Ȃ為�Ђ�����Ă݂����ƁA�M�҂͕��������ʂ��Ė{�c����ɃR���^�N�g���Ƃ����̂ł���B

�u�����A��������Ⴂ�B�{�c�Ɛ\���܂��B�͂��߂܂��āI�v�i�{�c����A�ȉ����j

�@�܂ڂ낵�̒j�́A�����E�ڍ��̎���}���V�����ŕM�҂�҂��Ă����B'34�i���a�X�j�N���܂�ō��N69�����A�b�����ɂ͒��肪����A�������ӂ�܂�����X�����B���̔N��̕��Ƃ��Ă͂��Ȃ蒷�g�Ŏ葫�������A�ǂ������{�l���ꂵ�����͂�����������B���݂ł��r�W�l�X�̂��߁A�A�����J�Ɠ��{��p�ɂɉ�������Ƃ������X�𑗂��Ă��邻�����B

�u�Ƃ���œ��T���B�킽������Ȃɂ�������ł����H�@�킽���̓I�[�g�o�C�̋ƊE�ɂȂ�̗��Q��������݂��Ȃ��l�Ԃł�����A�����������Ƃ͎��Ɉߒ������A�͂�����\���܂���B���Ȃ������������d��������Ă��āA���낢��Ɨ��Q������ł���ꍇ������ł��傤���A����ł���낵���ł����H�v

�@�M�҂ƑΖʂ��đ��X�A�{�c����͎�ނ̈Ӑ}�ƋL���̓��e�Ɋւ��āA�P�������Ɏ��₵�Ă����B���{�l���m�̘b�Ƃ����̂́A�Ȃ��Ȃ��{��ɓ��炸�A�O�i�ŋ�a�Ȃ��������Ƃ�A�݂��̕��̒T�荇����K�v�Ƃ��邱�Ƃ������B���̓_�A�{�c����͊O���l�r�W�l�X�}���̂悤�ȁA���ɗ����ȑԓx�ł���B

�@�����ł���Θb�͑����B������O�Ɏ�ވӐ}�͐������Ă������̂����A�M�҂͂��炽�߂Ė{�c����Ɏ����̈ӌ����q�ׂ��B

�u�c�c�Ȃ�قǁB���Ȃ��ɂ�����Ƃ������̂�����ł��傤����A�킽���̌������Ƃ����ׂď����Ƃ͐\���܂���B���Ȃ��Ȃ�Ɏ�̑I�����Ă��������č\���܂����v

�@�C�G�X�ƃm�[���͂����肵�Ă��āA���f�����B���̂���������{�l���ꂵ���������B���Ƃ����đf���C�Ȃ��������ςȂ��ł͂Ȃ��āA���t�ɂ͕i�̂悳�Ɖ����݂�����B�ȑO�ɕ����Ă����u�C����ĕs���v�Ƃ����l���]�Ƃ́A���قȂ��ۂȂ̂��B

�@�������Ė{�c����ւ̎�ނ��n�܂����B�ŏ��ɂ��f�肵�Ă������A�{�c����̘b�̒��ɂ́A������ʐ��Ƃ��Ȃ�قȂ���e�������B��ʂɈ̐l�ƌ��Ȃ���Ă���l���ɑ��A�����Ɏ茵�����]���������Ă����������B�ǎ҂̊F����̒��ɂ́A��������A��������s���Ɏv���������邩���m��Ȃ��B

�@�����l�Ԃ̐��̒��Ƃ����̂́A�����P���Ȃ��̂ł͂Ȃ��͂����B�ʐ������ŗ��j���͂����Ȃ�A�M�҂��Ƃ����o������āA����ȃV���[�Y�𑱂���K�v���Ȃ��̂�����B

�u���������A���H�͍ς�ł��܂����H�@�Ȃ�ł�����A�킽���ƈꏏ�ɂǂ��ł��H�v

�@�{�c����ɂ����U��ꂽ�M�҂́A�{�c����̃N���}�ŋ߂��̒��ؗ����X�i����̖��ƁA���J�Ƃŗ������߂Ă����l�����n�Ƃ����X���Ƃ��j�Ɍ��������Ƃɂ����B

�@�N���}�̉^�]���ώ@����Ƃ����̂́A���̐l����m���ł��Ȃ�L���Ȏ�i�ł���B�P�ɏ�肩���肩�Ƃ��������ł͂Ȃ��A������Ƃ�������ɂ��A�l����i���@���ɕ\��邩�炾�B���Ă̖����C�_�[�����ɁA�{�c����̉^�]�����肾�Ƃ������Ƃ͂Ȃ����낤�B�ނ���A���̐l�Ԑ��̕����ɐG�����`�����X���ƁA�M�҂͓��S�Ŋ�B

�@S�N���X�̃x���c�ɏ�荞�{�c����́A���ԏꂩ��X���X���b�Ƒ傫�Ȏԑ̂������o���ƁA���G�����ʂ�ւƑ���o�����B

�@�啿�Ȑg�̂ɍL�������B�ӂ�Ԃ��ď�邱�Ƃ��ł���̂ɁA�{�c����͔w������𗧂ĂĎ葫�ɗ]�T�����������A��{�ɒ����ȏ�Ԏp���ł���B���\�ɗ]�T�̂���Ԏ킾���ɁA���͂̃N���}�������̂��Ĕ���̂��Ƃ��v�����̂����A�����������i�ȃm���͂܂�łȂ��B���܂ɑO���̓��H���J���Ă��A�s�K�v�ɃA�N�Z�����J������͂��Ȃ����A�����ȑ���Ŋ��荞��ł���N���}�ɂ��A���ւ����B�����ĂȂɂ��A�������ƕ����]���̓����̃X���[�Y�Ȃ��Ƃƌ�������c�c�B

�u���悵�Ă�����ɋ��|����s������^���Ȃ����ƁB���ꂪ�^�]�̊�{�ł��傤�H�v

�@�v���Ԃ�ɖ{���̈Ӗ��ł��܂��^�]�ɐڂ����Ȃ��c�c�ƁA���ꋎ�铌���̒����݂��Ȃ��߂Ȃ��犴�Q����M�҂������B

���Y�Ƃ̑��q�Ƃ���

�@�{�c�a�v����́A�����͖ڍ��Ŏ��Y�Ƃ̉Ƃɐ��܂ꂽ�B�{�c����̕��e�̎l�Y����́A���ē����s�`���S�ƌĂ�c���n�т������ڍ��̈�т��A��n�Ƃ��ĊJ�����鎖�Ƃ��s���A�傫�ȍ��Y��������̂ł���B

�u�ڂ��̐e���i�l�Y����j�Ƃ����̂́A�����ł����Ԗڂ��̍��z�[�Ŏ҂̉Ƒ��ŁA�c�����̋߉q�t�c������A���Ƃ������_����Ƃ���ɂ����j�Ȃ�ł���ˁB���̋߉q���̖�ڂ��I����ďo�Ă��Ă���A���C���̂ق��ŁA�����ԑ傫���ޖ��Ȃɂ��̎d����������炵����ł��B���ꂪ�֓���k�ЂŃ_���ɂȂ��Ă��܂����B�����͕ی����Ȃɂ��Ȃ�����ł�����A���Ō����Ɖ��\���Ƃ��������A���̂����i10�~�D�j��܂ɋl�߂āA�k�Ќ�ɐ^�߂�������ċA���Ă����炵���ł��ˁv

�@��������吳�̎���ɂ����Ă̘b�����A�߉q���i�V�c����q���镺���j�͒N�ł��Ȃ����̂ł͂Ȃ��A�{�ƁA���ؑ��A�e�����z�[�Ŏ҂̎q���Ɍ����Ă����̂ł���B

�u���ɔނ�������傫�Ȏd���Ƃ����ƁA�ڍ��̂��̕ӂ��̂͋��n�ꂾ������ł���B���̋��n�ꂪ���������ɂȂ��āA���ꂪ���R�ɍs�����i��t���̒��R���n��j�B���ł��ڍ��L�O�Ƃ������[�X������Ă邻���ł��ˁB�����ɍ��Ō�����n���A�푈�O�ɔނ�����������ł���ˁi���a�̏��߂���j�B�S��������킯�ł͂Ȃ��ł����A�����ȂƂ�����J���āA�����̉Ƃ������ɍ�����B����Ő푈���I���܂��āA�Ă��đS���_���ɂȂ��Ă��܂��āA���x�͖ڍ��Ɍ��V������Ă����n��������܂����ǁA�^�k�L���o����Ă���ꂽ�A�Ȃ�ɂ��Ȃ������Ƃ���ł��B�������܂��y�n��S�������āA���X�X���������ł���v

�@���݂̓����s�ڍ���̒��S���A�܂������ꓙ�n�̕t�߂��A�قڂ��ׂĖ{�c�Ƃ̂��̂������̂ł���B���݂Ƃ͎��オ�Ⴄ�Ƃ͂����A�X�P�[���̑傫�Șb���B�펞���A�l�Y����͓싞���{�i��O�ɓ��{�̌㉟���Ő��܂ꂽ�����̐����j�̌ږ�߁A�����Ə�C��p�ɂɍs�������Ă����Ƃ����B

�u�ڂ������������l���𑗂��Ă���ꂽ���R�̂ЂƂ́A�p�ꂪ�b�����Ƃ������ƂȂ�ł��B���w�Z�P�N�̂Ƃ��A�c���̗c�t�ɂł����ǁA�܂�܂�P�N�ԃC�M���X�l�ɋ�����܂��ĂˁB�܂��푈���̓��{�ŁA����͔��Ɉٗ�ł����B�w�Z�ł��N���X�łЂƂ肾���B�����A�C�M���X�l�̂������ɉp���������Ă܂�����B���a17�i'42�j�N�ɁA�������{�ɂ����O���̊O�����̐l���{���ɋA����Ă��܂��āA�����ł����܂��ł������ǂˁv

�@���{�R�̐^��p�U���ɂ����Ă��J�킵���̂�'41�i���a16�j�N�B�����푈�������Ă����B�ĉp�Ƃ̐푈���������A�p�ꂪ�g�G����h�Ƃ��Ĕr�������悤�ɂȂ钼�O���炢�������Ƃ͂����A���Ȃ�i���I�Șb�ł���B

�u�ڂ��ɂ͌Z�M�i�L���A�̐l�j��������ł����A���i�͂���Ⴄ�B��Ă������Ⴂ�܂����B�l�͐��܂ꂽ�Ƃ�����A�����ƃG���[�g�̂悤�ȋ�����Ă�����ł��B�Z�͈Ⴂ�܂����ˁB�̂̊��o��������A�E�`�͑傫�ȉƂł�����ǁA���j�i�L���j���Ղ��p���̂�������O�ł���ˁB�ڂ��͓Ɨ����ĉƂ��o�܂��B������Ƃ�����ŁA�l�ɂ͂����������{��g�ɂ������悤�Ƃ�����Ȃ��ł��傤���B�Ȃɂ��뗼�e�́A�ڂ���E�ƌR�l���O�����ɂ��悤�Ƃ��Ă��܂�������v

�@�₪�ďI��i'45�N�j�B�{�c����͐��̓������ɏ��N������߂������ƂɂȂ�B

�u�푈���I����ăA�����J�l�������Ƃ��ɁA����̘A�����w�V��A�p�����Ă��炵��ׂ��Ă����x�ƁB����ŁA����ׂ�ƒʂ���킯�ł���B�ʔ�������ŁB���ꂪ�A���Ƃ��Ƃɂ��������Ƃ����킯�ł��ˁv

�@���̂���A�{�c����̐l����ς��鏄�荇�킹���A�����ЂƂ������B

�u�푈���I����Ă����B���w�Z�T�N���ȁB������A�ڂ����w�Z����A���Ă�����A�ƂɃg���C�A���t����������ł��ˁB�̂�'20�N��̃g���C�A���t�ł���B���ł��o���Ă܂����ǃX�e�b�v���Ȃ�ł��A�_����Ȃ��āB���̔̉��Ƀ��[�t�X�v�����O���t���Ă��āA�X�e�b�v�������B�X���b�g�����A�O���b�v����Ȃ��ă��o�[�́A����ł����v

�@�ǂ���畃�e�̎l�Y���A�ǂ���������肵�Ă����炵���B�l�Y����͑吳����A�ېΎ��]�Ԃ��A�������g���C�A���t�ɏ���Ă����Ƃ����B����Ɠ�����̎ԗ����B

�u�ڂ��̕��͓S�C�����̂��D���ŁA�Ⴂ����̓I�[�g�o�C�₢���ȏ�蕨�ɓS�C������悹�āA�����������ł��邢�Ă�����ł��B�܂�A�ڂ��͕�����I�[�g�o�C�������Ă��������ł���B���̃g���C�A���t�ɏ���Ă݂āA�ڂ��͐��̒���ʂ̖ڂŌ���悤�ɂȂ����̂�������Ȃ��B�����A�I�[�g�o�C�Ƃ����̂͑f���炵���ȂƎv���āv

�@�푈���I���A���́g�����h���H����H�킸����������B���e�̎l�Y�����肵�Ă����g���C�A���t�ɂ��A�{�c���N�͐l���̐i�s�������^���Â���ꂽ�̂ł���B

�N���u�}�����[�X�ւ̓�

�@���݂ł������{�͐��E��̃o�C�N�卑�ł���A�M�҂̂悤�Ȑ�c��X�؋�����̏����ł��A�Ȃ�Ƃ���^�̊O�����o�C�N�ɏ�邱�Ƃ��ł���i10�N�����̒��Âł����j�B

�@���������܂��Ȃ����{�ł́A�����̐l�X�͐����邾���Ő���t�������B���]�Ԃł������ɍ����ł���A�����̂������������Ƃ��Ă��A�o�C�N���N���}�����m���Ȃ��������A�K�\�����̓������������B���Ɨp�ԂȂǖ��̂܂����Ƃ������ゾ�����̂ł���B

�@����Ȏ���ɖ{�c����̎��Ƃɂ́A����ȃp�b�J�[�h�i�A�����J�̒������ԁj������A����܂����������̋ɂ݂������g���C�A���t��n�[���[�_�r�b�h�\�����������B

�u�푈���A�E�`�ɂ͐험�i�Ƃ��ăV���K�|�[�����ǂ�����������Ă����p�b�J�[�h������܂������A�푈���I������Ƃ��ɂ݂�ȕČR�ɖv�����ꂽ��ł���B������܂����������Ă�����āA�^����g�ق̃i���o�[��t���ď���Ă��܂����B���Ȃ��́g�O����h���Č��t�������Ƃ���܂����H�@�����A���{�l�͐�O�̌Â��N���}�������ĂȂ�������ł���B�Ƃ��낪���{�ɂ���O���l�́A�O�Ԃ̐V�Ԃ����B�O�l������Ă���V�Ԃɂ́A�O�����Ԃ���n�܂�i���o�[�v���[�g���t����ł��B������g�O����h���Č������킯�ł���B�����̓K�\���������蓖�ĂȂ�ł����ǁA�g�O����h�Ȃ�K�\�����̃N�[�|���������āA�K�\��������������ł��B�݂�ȊO���l�̃������A�����A���{�̋������ǂ��ɃN���}��݂����蔄�����肵�āA�������{�l���傫�Ȋ炵�ď���Ă��킯�ł���v

�@���̎���ɂ�����g������h�Ƃ����킯�����A�{�c���N�͂܂��Ƌ����Ȃ��܂܁A���Ƃ̃p�b�J�[�h�����܂킵�ėV��ł����Ƃ����B���̂����n�[���[�_�r�b�h�\���̃T�C�h�J�[�܂ł������^�����Ă����B

�u�܂��q���ŁA�����͂��Ȃ�����T�C�h�J�[������������āA���e�������Ă��ꂽ��ł��˂��i�j�B'34�i���a�X�j�N��1200�̃n�[���[��������ł����ǁA�G���W����������̂���ς������B�q���ŁA�ڕ����Ȃ�����ˁB����ŁA�����i�n�[���[�_�r�b�h�\���̃��C�Z���X���Y����X�^�[�g�j�̉�ЂɗV�тɍs�����肵�āA���������W�Ő̗̂����̊F�������悭�m���Ă�킯�ł���v

�@�b�܂ꂽ���Ɉ炿�A���N���ォ��O�����̗D�ꂽ�o�C�N��N���}�ɐڂ��Ă����{�c����B���ꂾ���ɓ����̓��{���o�C�N�ɑ��Ắu�r�C�ʂ��������āA�܂Ƃ��ȃN���}���Ȃ����A�I���`�����Ă������o�ł����˂��v�Ƃ����̂������ȋC�����������B

�u'53�i���a28�j�N���납�Ȃ��B��������Ă����I�[�g�o�C�ɏ���ĊX����ł��邢�Ă�������A�ؑ��@������Ƃ����l�ƒm�荇���܂��ĂˁB�ނ͎����̓X�������Ȃ��A�Ȃ�Ă������A�t���[�̃��J�j�b�N�ł��B����ŁA���������̃I�[�g�o�C�������Ă���Ƃɂ����āA�T�[�r�X�i������C���j������킯�ł��B�����̃I�[�g�o�C�͔N���Ԃ����Ă܂�������A��������������イ���Ȃ�������Ȃ��ł��傤�B�ؑ�����͂ڂ��̉Ƃɂ����āA�I�[�g�o�C�����Ă���Ă�����ł���v

�@�₪�Ė{�c����́A�����͗����n�̕ĕ������ƌ𗬂����悤�ɂȂ�B�ĕ��������������Ă����o�C�N�̃N���u�A�I�[���W���p�����[�^�[�T�C�N���N���u�ɁA���{�l�̐g�ł���Ȃ���Q�����邱�ƂɂȂ����̂��B������܂��ٗ�Ȃ��Ƃ������ƌ����邾�낤�B

�u�Ȃ��ČR�̘A���ƒ��ǂ��Ȃ������Ƃ����܂��ƁA�܂��A���{�̃I�[�g�o�C���ŁA�ꏏ�ɗV�ׂ�悤�Ȑl�����܂肢�܂���ł�����ˁB���{�͕n������������A�܂Ƃ��ȃN���}���Ȃ������B�O�݂̊��蓖�Ă��������āA�@�ւƂ��A���[�J�[�̎���̎Q�l�ɂ���Ƃ�����Ȃ��ƁA�O�Ԃ̂����I�[�g�o�C�������Ȃ������킯�ł���B�ł��ĕ��͍D���Ȃ悤�ɃI�[�g�o�C�������āA����ɂ͂����I�[�g�o�C�������������B�l���p�ꂪ�ł��܂������ˁB�������i�ĕ��j�Ƃ�����A�ǂ��������ɍs���Ƃ����A���{�ꂪ�ł��郄�c������ƕ֗��ł�����A�������ƁB����Ŕނ�̃N���u�ɓ������킯�ł���B�ڂ���19��20�̂��낶��Ȃ��ł����˂��B���T���j�Ƀ~�[�e�B���O�������āA�݂�ȏW�܂��ă��[���[�����ŁA�R�[�q�[����A�r�[������B�ڂ��͂��������܂Ȃ�����A���̂܂܋A���ė����Ⴄ��ł����ǂˁi�j�v

�@�����̓��{�̃o�C�N�E�́A'53�i���a28�j�N�ɂ͖��É�TT����ё�P��̕x�m�o�R���[�X�A'55�i���a30�j�N�ɂ͑�P���ԍ������[�X�ƁA���[�J�[���m�ɂ��{�i�I�ȃ��[�X���J�n���ꂽ�����������B���N�푈�̖u���i'50�N�j�Ƌx��i'53�N�j�ɂ��i�C�̌������ϓ��B���̒��Ŋe�o�C�N���[�J�[�́A�����c�����������Ɛ푈�ւƓ˓����Ă������̂��B

�u���̓����̓��{�̃��[�X�ɂ��āA�ڂ��͂܂������m��܂���B�I�[�g�o�C�̎G�����ǂ�ł��Ȃ��͂Ȃ��������ǁA����ȂɃ}�j�A����Ȃ�������ł��傤�˂��B����ȂƂ��A��̖ؑ�����w��ԎR�̂ق��Ń��[�X�����邩��A�o�Ă݂܂��x�Ƃ����b������ł��B'57�i���a32�j�N�̏t�ł���v

�@'57�N�Ƃ����A��Q���ԉΎR���[�X�̔N�ł���B�{�c����̓~�i�g���[�^�[�X�i�����ɂ��������}�n�̑㗝�X�j�ɏЉ��A�I����Ƃ��ă��}�n�{�Ђւ����ނ��A����ɃA�T�}�̃R�[�X�ł̗��K�ɂ��Q�������B

�u���}�n�̖{�Ђň�h��т̂����b�ɂȂ�܂��āA�������V�����W���ɐ�ԍ����Ńe�X�g���Ƃ����̂ōs���܂�����B�������i����퐰���A�������}�n���[�N�X�̃��[�_�[�I���݁A�̐l�j���n�߂Ƃ��郄�}�n�̖ʁX�ɂ�����ĂˁB�܂��A���낢�날������ł����ǁA�����̃��}�n�̊ē���Ƃ����̂��A�Ȃɂ�����K������K������Ă����킯�ł���B���������̗��K��50��Ƃ�100��Ƃ��B���������A�ڂ��͗��K���Ă̂������Ȓj�łˁi�j�B�X�^�[�g�Ȃ�āA����ȉ��\������K�������Ȃ��ł��傤�H�@���������Ȃ��āA�r���ŋA���ė����������ł���B�ł��A���̂Ƃ����łɁw�I���̓��[�X�ɏo�����ΗD�������x���Đ錾���Ă��܂����˂��v

�@���ǁA�{�c����̓��}�n���[�N�X�����Q��A�T�}�ɏo�ꂷ�邱�Ƃ͂Ȃ������B��������̎��R�l�ł���{�c����Ɠ��{�I�ȑg�D�_�ł́A��������������Ȃ��̂��낤�ƁA�M�҂͂���Ȃӂ��ɑz�����Ă��܂��B

�u�������玟�̔N�ɁA�A�}�`���A�̃��[�X������Ƃ����̂ŁA����ɏo�Ă�낤�Ƃ������ƂɂȂ����킯�ł���B�����A��P��ڂ̃N���u�}�����[�X�B�������̎��䂳��i���Љ���������䕶�l�j����������[�X�ɂˁv

�@'57�N�̑�Q��A�T�}�̗��N�A��R��ڂ��J�����\�肾�������A����͒��~�E�����ɂȂ����B�����œ����̏��ЎВ�����������́A�o�C�N���[�J�[�ł͂Ȃ��A�}�`���A�I�肪��̂ɂȂ������[�X���v��B�o�C�N���D�Ƃ̃N���u�̒c�̂Ƃ���MCFAJ�i�S���{���[�^�[�T�C�N���N���u�A���j��g�D���A'58�i���a33�j�N�ɐ�ԍ��������ԃe�X�g�R�[�X�ŁA��P��S���{�N���u�}�����[�X���J�Â����̂��B

�@�܂��܂����{�̃o�C�N�E���Ǝゾ���������A�����G���Ђ��S���̃o�C�N���D�Ƃ��܂Ƃ߂����A���ꂾ���̑s��ȃC�x���g�𐬌��������̂́A���j�I�ȉ����������Ƃ����悤�B

�@�{�c������A���̃N���u�}�����[�X�ő傢�ɖ����������ЂƂ肾�����B�������A���̕��䗠�ł́A���܂��܂Ȑl�Ԗ͗l���Q�����Ă����̂ł���B

|

|

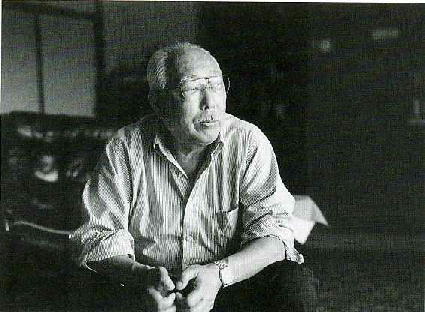

| '58�i���a33�j�N�A�A�T�}�ŊJ�Â��ꂽ��P��S���{�N���u�}�����[�X�B�{�c����͎���`���[�j���O�����g���C�A���tTR6�i�S�T�C�N���Q�C��650�E�j�ŃZ�j�A�i351�E�ȏ�j�N���X�ɏo�ꂵ�A�Q�ʈȉ��ɑ卷�����ėD�����ʂ����B���Ԃ��Ă���W�F�b�g�^�w�����b�g�́A�́E�ɓ��j�N�I�肪�A�����J���玝���A�����x�����B�n�[�t�L���b�v�^���嗬����������ɂ͔��ɒ������A���{�ł͖{�c���ŏ��̃��[�U�[���Ƃ����� | �{�c�a�v�i�ق������j����B'34�i���a�X�j�N�W���A�������܂�B�ڍ���̒��S���̓y�n�����L���Ă������Y�Ƃ̑��q�ł���A�c��������o�C�N��N���}�ɐڂ��Ĉ�B'58�i���a33�j�N�ɃA�T�}�ŊJ�Â��ꂽ��P��S���{�N���u�}�����[�X�ɏo�ꂵ�A�Z�j�A�N���X�ŗD���A�I�[�v���N���X�łQ�ʂ��l���B�̊i�i�g��178�E�j�Ƒ̗͂Ɍb�܂�A�g���C�A���t��n�[���[�Ȃǂ̑�r�C�ʎԂӂƂ��A�������C�_�[�Ƃ��Ēm��ꂽ�B'59�i���a34�j�N�ɂ͓��{�l�Ƃ��ď��߂ĕăf�C�g�i�̃��[�X�Ɏ���Q��B20�㔼�̎����Ƀg�[�n�c�̗A�o�����l�����A�A�����J�ɒ��݂��Ȃ��烌�[�X�ɏo��B'62�i���a37�j�N�A'63�i���a38�j�N�ƁA�f�C�g�i��125�E�N���X�łQ�A������ȂǁA���O�̃��[�X�Ŋ��� |

|

|

| ���i�̑��͐��x���cS�N���X�iW140�j�B�����葫��܂��݁A�n���h���ɋ߂�����Ƃ����A���ȏ��ǂ���̏�Ԏp�����B�^�]������A���ʂƂ��Ă̎ԑ̂̓������A�X���[�Y�̈��ɐs����B�ʂɂ�����葖���Ă���킯�ł͂Ȃ��A�K�v�ł�����Ȃ�s������������u�Ԃ�����̂����A�������̊J�n�ƏI���ɓ��˂����Ȃ��̂ŁA�܂�ŕs���������Ȃ��B�C�L�����Ęr�O�������т炩�����ȂǂƂ����הO����́A�Ƃ����ɑ��Ƃ��Ă���̂��낤�B�Ȃ�قǁA�B�l�ł��� | '58�N�̑�P��N���u�}�����[�X�A���ۃI�[�v���N���X�i�r�C�ʖ������j�B�{�c����̓g���C�A���tTR6�i�S�T�C�N���Q�C��650�E�j�ŏo�ꂵ�Q�ʁB�D���͓����N���u�i�I�[���W���p�����[�^�[�T�C�N���N���u�j�̃r���E�n���g�I��i�ČR�R���j�B�N���u�}�����[�X�ł̃G�s�\�[�h�Ȃǂ͎����œW�J�̗\�� |

|

|

| �u������Ɗ���Ă݂܂��傤���v�Ɩ{�c���ē����Ă��ꂽ�̂́A���N�̖����C�_�[�ł�����lj�������̃V���b�v�A���g�V���b�v�G�L�X�p�[�g�i�E03-3795-0018�j�B���lj�����i���j�̓g�[�n�c�A�J���T�L�A�X�Y�L�̊e���[�N�X�`�[���Ŋ���B'70�N�㏉���ɂ͐��EGP��500�E�N���X�ɃJ���T�LH1�i�}�b�n�j�Ńv���C�x�[�g�Q�킵���B���[�X���厞�A���lj�������w�������̂��{�c����Ȃ̂ł���B�u��q�ɂ��Ă����������āA�ڂ��̂Ƃ���ɂ�����ł���B����40�N�ȏ���O�̘b�ł��˂��B���lj�����͍˔\�̂���I��ł������A�^�Ɍb�܂�Ȃ������ȁc�c�v | �u�ڂ��͐l�ɉ�̂��D���Ȃق�����Ȃ��̂ŁA�̂��炠�܂�\�ɏo�Ȃ���`�łˁB���������\�ɏo�ăx���x���b������L�����������肷��̂́A�I��Ƃ��Ă��܂�r�̂����Ȃ��A���ł���B�V�͓�^�����ŁA�r�̂��A���͓����悭�Ȃ�����A���������b�����菑������͉���B�ڂ����܂߂ĂˁB�n�b�n�b�n�I�v�B�Őゾ�������ɂ͕i������A�����Ă��ĕs�����ȃg�[���ł͂Ȃ��B���b�����������Ă���̂̓W���[�i���X�g�̕����V���i���A���{���ҏW���j |

�y��Q��z��r��̃N���u�}�����[�X�O��

���Y�Ƃ̉Ƃɐ��܂�A�Ȃɕs���R�Ȃ�����Ă����{�c�a�v����B���}�n���[�N�X�̍����R���āA�K���������ėՂ̂�1958�i���a33�j�N�̑�1��S���{�N���u�}�����[�X�ł���B���{���̃A�}�`���A��̂̑僌�[�X�����A�t�����Ȃ�ł͂̕��G�ȃh���}���W�J���ꂽ�B���̒��S�ɂ����ЂƂ肪�{�c�������̂ł���B

�}�V����DIY�`���[����

1958�i���a33�j�N�B��1��S���{�N���u�}�����[�X�ւ̏o������ӂ����{�c�a�v����́A�����w�̔��d�F���t�߂ɂ�����MCFAJ�i�S���{���[�^�[�T�C�N���N���u�A���j�̎�������K�ꂽ�B�N���u�}�����[�X�Ă����̂����Д��d�F�o�ŎВ��������́E���䕶�l�ł��邽�߁A������MCFAJ�͎�����A���d�F�o�łƂقڈ�S���̂������Ƃ�����B

�u���߂�MCFAJ�̎������ɂ����������Ƃ��A�������R����i���R�G������BMCFAJ�̒��S�l���̂ЂƂ�ŁA�����͎����ǒ��j�̂��Ƃ͒m���Ă܂����ˁB�A�h���[�������ɏ�������Ă�A���{��̎ʐ^���̂��������āB�ڂ����iMCFAJ�́j�F����̂��Ƃ�m���Ă����A�F������ۂ���m���Ă���ł��B�Ƃ��Ɍ𗬂��������킯���Ⴀ�Ȃ��ł����ǁA���ɂ������������Ă��������܂�����B�ۂ����g�A�ŏ����珟�Ƃ����ӋC���݂ōs���Ă܂������v�i�{�c����A�ȉ����j

�@�����A�O�����X�|�[�c�o�C�N���h���Ɨp���ɏ��܂킹���l�͔��ɏ��Ȃ������B���m�����Ȃ����������ɍ������������炾�B�O�݂̊��蓖�Ă���������Ă��āA�V�Ԃ͂Ȃ��Ȃ���ɓ���Ȃ��B�ǂ��̒N���ǂ�ȃo�C�N�ɏ���Ă��邩�A����̓o�C�N��蓯�m�ň��̊�b�m���ɂȂ��Ă����̂ł���B

�u���[�X�ɏo���g���C�A���t�́A�ڂ��������Ă����N���}�ł��ˁB2�`3��A���i���Ƃ����܂����A�Ԃ����̂������Ă܂����B���̃��[�X�ł̓o���R���i�o���R���g���[�f�B���O�B������BMW�Ȃǂ̗A�����j�Ƃ��̃q���t���i�}�V���ݗ^�j������܂������ǁA�ڂ��͎����̃N���}������������A���l�̃N���}����āA���l�̌������Ƃ��K�v���Ȃ������ł�����ˁB���ꂾ���̗��R�ł��v

�@�{�c����͓���23�B���̎Ⴓ�Ńn�[���[�_�r�b�h�\����g���C�A���t�����L���A�V�тŎ��R�ɏ��܂킵�Ă���V�����Ƃ��āA�m��l���m�鑶�݂������킯���B

�u�_�ސ쌧�x�̐l�ƁA���o�C�����ւ��������ď�������Ƃ��A�����Ԃ�܂����B�Ȃɂ��둖��铹���Ȃ����āA������������ꋞ�l�A���C���B����i�_�ސ쌧�j�̎��Ȃ���܂ōs���Ɣ��o�C���҂��Ă�킯�ł���B����ŁA�V����ւ��������悤�ƌ����āA�ڂ��̃g���C�A���t��݂��Ă����āA����ɔ��o�C�ɏ�������Ă݂���i�j�v

�@�O�Ԃ̑�^�o�C�N�ɏ���Ă���A�܂��x�@�ɕ߂܂�S�z���Ȃ������i�H�j�Ƃ�������ł���B���o�C�i������O���Ȃǂ̍��Y�o�C�N�j�̐��\�i���ł́A�n�[���[��g���C�A���t�ɂƂ��Ă��ǂ��t���Ȃ������̂��B

�u�ۂ������[�X�ɏo�����Ɛ\���グ��ƁA�F���w����iMCFAJ�j�̓N���u�̑g�D�Ȃ̂ŁA�N���u�����Ȃ����x�Ƃ��������B����Ȃ̍��͖̂ʓ|���������i�j�A���Ⴀ�A�ڂ��͂��܂��܁i�ČR�́j�����n�̃I�[���W���p���i�o�C�N�D���̕ĕ������̃N���u�j�ɓ�����tl�܂�������A�I�[���W���p���̖��O�ł������Ƃ����킯�ł���v

�@��1��N���u�}�����[�X�ɂ́A�����I�[���W���p�����[�^�[�T�C�N���N���u���r���E�n���g����i�ČR�R���A�̐l�j���o�ꂷ�邱�ƂɂȂ����B�N���i����30��㔼�j�ŁA�������o�C�N��i���̃A�����J���痈�Ă����n���g����ƂƂ��ɁA�{�c����͈��ԃg���C�A���tTR6�i4�T�C�N��2�C��650cc�j�����[�X�p�Ƀ`���[�j���O�����̂ł���B

�u�n���g�͉��q�i�����s�k��j�̕ČR����ׂɂ����R���A�G���W�j�A�ł��ˁB�펞���͗����P���������ŁA�h�C�c�ŗ����P�ō~�������狳��̏�ɍ~�肿����āA�����Ƀm�[�g��������������ڎ����ď��܂킵���Ƃ��A����Șb�������Ƃ�����܂���B�����̃n���g�͌��h�i�a�J��j�ɏZ��ł��āA�ڂ��̉Ɓi�ڍ���j������߂����A�ڂ��͉p�ꂪ������܂����̂ŁA���̌��t�ł����A���ŕ����Ă��킯�ł��B���̃n���g�̉Ƃɍs���āA�ނƈꏏ�Ƀg���C�A���t�ɃX�s�[�h�L�b�g��g�ݍ��݂܂��ĂˁB�ڂ����n���g�̉Ƃɍs������A�ނ��ڂ��̉Ƃɗ�����ŁA�N���}������āi�`���[�����āj�����킯�ł���v

�@���݂ł̓X�|�[�c�o�C�N�ɑ��āA�����i��ЊO�i�̃`���[�j���O�p�[�c�i�X�s�[�h�L�b�g�j���e�푶�݂���̂����R�̂��ƂɂȂ��Ă���B�����������̓��{�ł́A������������ȕ��i�����݂��邱�Ǝ��̂��m���Ă��炸�A�����m���Ă��Ă�����͍�������B����Ȏ���ɁA�O���̃p�[�c������`���[�j���O�p�[�c�����A�����̎�őg�ݍ���ł����{�c����́A��є����Đi���I�ȃo�C�N��肾�����ƌ����邾�낤�B

�u�����ł��˂��B�����A����Ȃ��Ɓi�`���[�j���O�p�[�c��A�����đg�ݍ��ނ��Ɓj������Ă����l�́A������Ƃق��ɂ��Ȃ������ł��傤�B�n���g�ƈꏏ�ɁA�J�i�_��C�M���X���畔�i�����܂��ĂˁB��{�I�ȂƂ���ŁA���k��̍����s�X�g���A���[�V���O�J���A�J�����t�^�[�A�r�b�O�o���u�Ƃ��B�_�̃^�C�~���O�ł��A���̏C�����������M���̍����}�[�N�������킹�ăJ���ł���Ă�������ɁA�����Ɨ�̕��x����g���āA�_�C�����Q�[�W�ŃM���b�v���v���Ă��܂������@��ˁB���{�ɂ͐�����`���[�j���O�̂��߂̂܂Ƃ��ȎQ�l�����Ȃ������ł��傤�B�ڂ��͉p�ꂪ�ł�������A�O���̏��Ђ�}�j���A������Ȃ��ǂ߂�B�ČR�̊�n�ł����Ȗ{��ǂ߂āA���������Ă���B�n���g�ɂ����낢�닳���Ă��炦�����A�����͕��ʂ̐l�Ƃ������Ă����ł��傤�ˁv

���[�X��ł��P�^�O��

�@�{�c�����1958�N�̂ЂƉĂ��A�܂�܂�N���u�}�����[�X�o��̂��߂Ɏg�����B�O�N�Ƀ��}�n���[�N�X�̑I����̍����R���āi�ڍׂ͑O���j�A�����A�}�`���A���C�_�[�Ƃ��đ�1��N���u�}�����[�X�ɎQ�������Ƃ����킯�����A�Ƃɂ��������A�{�c����͍ŏ������邱�Ƃ��ׂĂ��P�^�O�ꂾ�����B

�u�Ȃɂ��뎩���̃��[�T�[�i�g���C�A���t�j�œ����ƌy�����s�����藈���肵�܂�����B�w�b�h���C�g���Ȃ��悤�ȃN���}�ŁA�i���o�[�v���[�g�����ɔ����ĂˁB�N���}��u���āi�����ցj�A�������Ƃ����������A����ċA�������Ƃ��������ȁB�Ƃɂ����w�I���͐�ΗD������x�Č������Ă܂����̂łˁB�N���}�i4�֎ԁj�Ƀg���t�B�[��ܕi���R�قǐς�ŋA���Ă�邩����āB����Ńt�H�[�h��1949�N�^�̃Z�_�����āA���̂Ƃ���ɂ�����Ⴂ�܂�������˂��i�j�v

�@�T�j�[��J���[���Ƃ��������Y��O�Ԃ��o�ꂷ��͂邩�O�B20��O���́g�ᑢ�����A�܂������̗V�тŁA�N���}�A�������O�Ԃ����܂킷�͔̂��Ɉٗ�Ȃ��Ƃ������B

�u���ʂ̎Q���҂͂܂Ƃ��ȏh�ɂ��Ȃ������̂ɁA�ڂ��������z�e�����O���[���z�e���i��������y���ߕӂ̃z�e���j�̕�����3���炢����Ȃ��ŁA�{�ω��i�A�T�}�̃R�[�X�̂����߂��ɂ��������فB���}�n�Ȃǂ��h�ɂɗ��p���Ă����j��2����������Ȃ��ł�����ˁB���������c�͉��l�ł����āA����ɔѐH����������āB���̂�����ł͐H�ׂ���̂��Ȃ�����A�i���R����ʋl���Ă��āA�g���b�N�����ς������Ă��ĐH�ׂ���ˁB���ׂĂ�����Ă܂����B�����Ԃ�т����H�ׂɗ����A�������܂�����i�j�v

�@�܂����������ăX�S���b���A�����̂Ȃ��Ί�Ō��{�c����B���͂ɂ���Ɓg�@�����Ȃ�Ȃ��W�C�T�����Ƃ������������m��Ȃ��j���A�{���̂��Ƃ�����d���Ȃ��B�t�ɁA�ςɌ���������B�����肵�Ȃ������肪�A�炿�̂悳�Ƃ������̂Ȃ̂��낤�i�H�j�B

�u���͂ڂ��ɁA�����̂悤�ɂ������g�킹�Ă���܂�������˂��B�����ȈӖ��ŃX�P�[�����Ⴂ�܂����̂ŁA�{�N�̂��Ƃ�ʔ����v��Ȃ����c�������ς������̂������ł��傤�B���̈���ŁA�ڂ��ɂ�������āA�ߕt�����Ƃ��郄�c�������B�ɓ��i�́E�ɓ��j�N�I��B1950�`60�N��̓��{���\���閼���C�_�[�̂ЂƂ�j�Ȃ������ł���v

�@��1��N���u�}�����[�X�ɁA�{�c����͕ăx���А��̃W�F�b�g�^�w�����b�g�����Ԃ��ďo��B���ꂪ���{�ŃW�F�b�g�^���g�p���ꂽ�A�ŏ��̗Ⴞ�ƌ����Ă���B

�u���̃x���̃W�F�b�g�͂ˁB�ɓ��i�j�N�j���J�^���i�i�A�����J�j�̃��[�X�ɍs�����A��ɁA���y�Y�ɂ����Ă����w�����b�g�Ȃ�ł���B�ɓ��́A�ڂ��̉Ƃ���Ƃ��ƒm���āA�����낤�ƋC���܂킵�Ă܂�������v

�@�{�c����ƌ́E�ɓ��j�N�I��i���̑�1��S���{�N���u�}�����[�X�ɂ́A�p���R������ݗ^���ꂽBMW�ŏo��j�Ƃ̂������ɂ��ẮA��ɏڂ����G��邱�Ƃɂ��悤�B

�@�������āA���悢���1��S���{�N���u�}�����[�X������邱�ƂɂȂ����B��������8��24���i���j���j�Ȃ̂����A���̒��O�ɂ��傫�ȃh���}�����݂����B

�@�{�c����̏����N���u�A�I�[���W���p������[�[�T�C�N���N���u����́A�{�c����A�n���g����A�������P�c���O����i��ɃX�^���g�}���Ƃ��ėL���ɂȂ�j���o�ꂷ��\�肾�����B�������K���ɉP�c���]�|�����������߁A�{�c����̌Z�̍L����i�̐l�j���o�ꂷ�邱�ƂɂȂ����̂ł���B

�u�P�c����ɂ́A�������A�ڂ��̃g���C�A���t��݂��\�肾������ł����A������܂���������̂ŁA�}����ڂ��̌Z�̍L���o�邱�ƂɂȂ�܂����B�s��3��ł��ˁv

�@�Ƃ��낪�E�E�E���͓]��ō��܂��Ă����͖̂{�c��������l�������̂ł���B

�u���j���́A���ł����������K�ł��傤�ˁB�V�C�������āA���̂Ƃ������ꐶ���������Ă܂�����ˁA�w�A�s���Ŗ]������i�]���C����B���}�n�ȂǂŃ��C�_�[�Ƃ��Ċ��A���4�փ��[�X�ɓ]���B�W���[�i���X�g�Ƃ��Ă��������������B�̐l�j��BMW�i�p���R���̑ݗ^�ԗ��j�łЂ�����Ԃ��Ă���ł���B���̂܂܂��Ⴀ�A�ڂ����ނ̏�ɏ����������đ�P�K�������Ă��܂���ŁA���傤���Ȃ����疳�����ɐQ�����āA�킴�Ɠ]�킯�ł���B����ŁA�ڂ��̃g���C�A���t�̃X�e�b�v�����̏�ɏ������������āA�������́A���̂���Ԃ������܂�����ł��ˁv

�@�Ƃ����̔��f�ɂ��l�����̂��肪�A�����ɕs�^���Ăэ���ł��܂����킯���B

�u���ӂ��낪�����z�e������삯���āA�j�����v�̃Y�{����D���Ă���܂����B��������ƃh�N�^�[�X�g�b�v���������ŁA���`���Ă����Ԃ��ӂ��ɐ܂���L���^�ɂ��āA��т����邮��܂��đ��ɂ��Ă����ĂˁB���̂܂܃��[�X�ɏo��ł���v

�����O��̍R�c�s��

�@��1��S���{�N���u�}�����[�X�̌����O��B�����t�����̃��[�X�j�̒��ł��A�ő勉�̓���͂�������u�������B�u�N���u�}���͔̓��[�X�J�Áv�����ł���B

�u��������ė��K���Ă��܂�����ˁA�����̑O�̓��̓y�j�����ȁB�z���_�X�s�[�h�i�z���_�Г��N���u�j�������I�g�L�`�N���u�i�����̃A�}�`���A�N���u�j�̘A�����A�ˑR���̂������j�N���}�������Ă��đ��点�n�߂���ł���B�����A�g���r�̃P�c�݂����Ȃ́i�����t�F���_�[�ƈ�̌^�̃V�[�g�J�E���j���t�����A�ςȃN���}�ˁB����܂ŕ��ʂ̃N���}�ő����Ă����̂ɁA�����Ȃ�ł���B���ꂪ�܂��A�Ƃ�ł��Ȃ����������킯�ł��v

�@�S���{�N���u�}�����[�X�́A���̖��̂Ƃ���A�}�`���A�̃N���u�}���̃��[�X�B�o��ԗ��͊�{�I�Ɏs�̎ԂƂ��̉����ԂɌ��肳��i�ԗ��������̍��ۃN���X�������j�A���[�J�[�����[�X��p�ɐ��삵�����[�N�X�i�H��j���[�T�[�͋�����Ă��Ȃ������B

�@�Ƃ��낪�O�L�̃N���u�Ȃǂ��������ꕔ�ԗ��́A���̋K�肩���E���Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ��������o���̂ł���B�����n�i�V���A����̓z���_�̃��[�N�X���[�T�[���낤�A�Ƃ̋^���������ꂽ�킯���B

�u������Ȃ��N���}���}�ɗ����ł��傤�B���R�w�Ȃ���H�x�Ƃ������ƂɂȂ�B�z���_�Ƃ��Ă͔閧����������Ă�����ł��傤�ˁB�{�Ԃł���ŏ����Ă��܂����Ɓv

�@����܂�2��i1955�N�A1957�N�j�J�Â���Ă�����ԉΎR���[�X�ŁA�z���_�͂Ȃ��Ȃ����������߂Ȃ������B����͏������钆�̈���ɉ߂��Ȃ����A�K���������z���_���Г��N���u��֘A�A�}�`���A�N���u�ɁA���[�N�X�}�V���i�H�j�����������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ̌���������B���[�N�X�}�V���Ȃ�A�s�̎ԉ����}�V���Ɋy���ł��邩�炾�B

�u���ꂶ�Ⴀ�A�N���u�}�����[�X�Ƃ����̂ł݂�Ȋy���݂ɂ��Ă�̂ɖ�肶��Ȃ����A�ŏ����痈�Ă�Ȃ炢�����Ǔr���ł����Ȃ藈��Ȃ�āc�c�Ǝn�܂����킯�ł��B�݂�Ȃ����������ňꐶ����������N���}�ł���Ă�Ƃ���ɁA�Ȃ�ő僁�[�J�[�̃z���_����荞��ł��āA����Ȃ��Ƃ��ƁB�ق��̎Q���҂��������X�Ɍ����n�߂܂��āA���ꂩ�瑛�����n�܂����킯�ł���v

�@�{�c����ɂ��ƁA�Q���҂����̍R�c�́A�܂��Ԍ����s���Ă����g�킩����i�����̎��o�C�N�������̏W�܂�Ɏ������܂ꂽ�Ƃ����B�����ނ�ɂ͍ŏI�I�Ȍ������Ȃ��ƕ�����A���ʂƂ��Ď�Î҂����䕶�l�i�������ЎВ���MCFAJ���㗝�����B�̐l�j�ƁA���Z�ψ��������c��������i��O�̃X�^�[���C�_�[�ŁA1930�N�ɓ��{�l�Ƃ��ď��߂ă}����TT�ɏo��B�̐l�j����ʂɗ������ꂽ�B

�u�����̑O�̔ӂł���B�݂�Ȍ����قőO��ՂƂ������ĔR���Ă�Œ��ł������ǁA�ڂ��Ɛ��c�̃J�Y����i���c�a�b�I��B�I�[�g���[�X�o�g�̃��C�_�[�ŁA�A�T�}����̋����B�̐l�j�̂ӂ���ŁA���䂳��Ƒ��c����ɋ���ɍR�c���܂��ĂˁB�I��݂�ȂŃX�g���C�L�N�������ƁB�R�[�X�Ƀg���b�N���Ԃ�����Ń��[�X�J�Â����͑j�~���Ă����āB���̂Ƃ��͑��c���������ʂɂȂ�������āA������Ƃ��킢�����������ȁi�j�B�����Ȃ�ΒS���o���ꂽ�����̐l�ŁA�������N�������Ă炵�����A�����Ȑl�ł�������v

�@��2���ԉΎR���[�X�i1957�N�j�Z�j�A�N���X�D���҂ł��鐙�c�I��́A���[�X�o��҂����̐e���i�H�j�I�ȑ��݂������ƌ����悤�B�����{�c����͎㊥23�́g�ᑢ���ŁA���[�X�̎��т��܂������Ȃ������B

�u���c����͑O�N�x�̗D���҂ŁA���_���闧��ł�����ˁB�ڂ��́A�ǂ��炩�Ƃ����Ɨ��\�ȖV�����ŁA�ڗ����Ă��̂��ȁB�݂�Ȃ����h���Ă��ꂽ�̂������Ă��̂�������Ȃ��ł�����ǂ��i�j�A�ڂ����S���o���ꂽ��ł���B����ŃJ�Y����i���c�I��j�Ƃڂ����I��̑�\�݂����ɂȂ���������킯�ł��ˁB�ЂƂ�����̂́A�ڂ����o��̂̓Z�j�A�N���X�i351cc�ȏ�j�ŁA�z���_���o�Ă���N���X�i125�^250�^350cc�j�Ƃ͊W�Ȃ��B�����̗��Q������łȂ���ł���ˁv

�@�䕗17���̗��P�ɂ��A���{����r��̓V�C�ɂȂ�������N���u�}�����[�X�����O��B�{�c����Ɛ��c�I��A�����Ď���Ƒ��c�����4�l�ɂ��b�������́A�锼�܂ʼn��X�Ƒ������B

���S���{�N���u�}�����[�X�Ɣ��d�F�o�Ł�

�@�������ԉΎR����X�Ə����̑S���{�N���u�}�����[�X�B�J�Â��ꂽ�̂�������ԍ��������ԃe�X�g�R�[�X�i��Ƀo�C�N���[�J�[�������o�����ĊJ�݁A�^�c�j���������߁A���e�����������ꍇ������悤�����A�����ŊȒP�ɐ������Ă������B

�@1955�i���a30�j�N�A1957�i���a32�j�N�A1959�i���a34�j�N�ƁA3��ɂ킽���ĊJ�Â��ꂽ��ԉΎR���[�X�́A�����o�C�N���[�J�[����̂ɂȂ������[�X�������B���[�J�[���m�̋����ɂ��A���Y�o�C�N�����ۓI�ȏ��i�͂������ƁB���ꂪ�ŏI�I�ȖړI�������̂ł���B���������͓��{�o�ς��������݂̌����������Łi�_���i�C������s���ւ̓]���Ȃǁj�A�����̃��[�J�[���Q�����郌��X�N�J�Â���͍̂�������B

�@���̂���1957�N�̑�2��̗��N�A1958�N�ɊJ�Â����\�肾������3���ԉΎR���[�X�͉����ɂȂ����B������ēƎ��ɃA�}�`���A��̂̃��[�X���J�Â��悤�ƌ��f�����̂��A���Д��d�F�o�ł̎В����������䕶�l�i�̐l�j�ł���B����炪�z�����邱�ƂŃA�}�`���A�̃��[�X�c�́iMCFAJ�j����������A���[�J�[�̎����������Ȃ�����A��{�I�ɂ̓o�C�N���D�Ƃ���̂̃��[�X���J�Â��ꂽ�킯���B

�@�܂�S���{�N���u�}�����[�X�́A�����o�ŎЂ����Ă��A��{�I�Ƀo�C�N���[�J�[�̎�ɂ�炸�A�A�}�`���A�c�̂��J�Â������[�X�Ȃ̂ł���B���[�J�[�c�̂���̂ɂȂ��Ă�����ԉΎR���[�X�Ƃ́A���̓_�ň�����悵�Ă���B

�@�ȉ��Ɏ��䕶�l���N���u�}�����[�X��������z���ď������������p�������B

�|���a33�N�̑�3���ԉΎR���[�X�𒆎~����Ɛ����Ɍ��܂����̂́A���a32�N��11�����I��肩�����A�����ɂ����������Ⴊ�����������������A���͔邩�ɂ��̓���҂��Ă����̂������B�����炭�A���N�͒��~�ɂȂ�ł��낤�|��������ƁA��ԍ��������ԃe�X�g�R�[�X�ɂ͉đ��������邱�ƂɂȂ�A���Y�Ԃ̐��\����̂��߂Ɍ��݂����Ƃ����A�т̌�����F�����Ă��܂��ł͂Ȃ����|�Ƃ����̂��������̈ӌ��ł������B�����A����34�̌��C����ȋ삯�o������ŁA���Ђ̎В��ƂȂ�X�^�[�g���Ĕ��N�قlj߂�������ŁA�Ј���4�`5���������B�i�����j

�@�o��I��́A�ŏ�80�����炢��\�z���Ă������A����ɐl�C�͏㏸����100�������B�Ȃ��ɂ͍ݓ��O�l���C�_�[�̃G���g���[������A���ېF���L���ɂȂ����B�K�オ��ɐl�C���オ�����̂́A�J�×v���̂Ȃ��ŁA�o�ꎑ�i���N���u�}���Ɍ��肵�����Ƃł������B���������āA��1�`2��̃��[�J�[�R�̐�ԃ��[�X�ɏo�ꂵ�����C�_�[�ɂ͏o�ꎑ�i���Ȃ������B���̑���A�ނ�̓G�L�W�r�V�����Ƃ��Ă̍��ۃ��[�X�ɂ͏o��ł��邱�Ƃɂ����B�����āA���̃��[�X�����́A�t�@�N�g���[�}�V���̏o��������邱�Ƃɂ����B�i�����j

�@8��24���͒�����䕗17���̏P���ő�r��ɂȂ�i�����j�ꎞ�̓��[�X�𒆎~����ȊO�ɕ��@�͂Ȃ��|�Ƃ��l�����B�i�����j���ꂾ���ꐶ��������Ă����̂ɁA�u�V�͂��ɖ������Ȃ������̂��v�ƒj�����������S���ł��������A���J�ł��J�Â��Ăق����|�Ƃ����I��c�̈ӌ�������A�J����n�߂��B�i�����j

�@�D�̃R�[�X�𑖂蔲���A�\�����ɏW�܂�����҂̊�ɂ́�j�̉ԓ��t�j�������������������������B�����āu���N����Ԃʼn���I�v�����킵�����ނ�̎p�����Ă���ƁA7������̐h�ꂪ���̂悤�Ɂ�ق��|��Ɣ����A���S���ʂ̒j�܂��A���͗}���邱�Ƃ��ł��Ȃ������[�i�ȏ�A���Њ��w��Ԃ���X�Y�͂܂Łx1990�N���ł��A�����}�}�j�B

1958�N�Ƃ����Ƒ呲���C����1���~�O��A��1����100�~���X�A�������ꂽ����̃C���X�^���g���[������35�~����������̘b�ł���B�z���_�E�h���[��C71�i4�T�C�N��2�C��250cc�j��17��2000�~�B���}�nYA�|2�i2�T�C�N���P�C��125cc�j��12��5000�~�B���̔N�ɔ������ꂽ�z���_�E�X�[�p�[�J�uC100�i4�T�C�N���P�C��50cc�j��5��5000�~�B

�@���ʂ̋ߐl�����Ɨp�p�C�N�����͓̂���A�����͉�Ђ⏤�X�̋Ɩ��p����������ł���B

�@����Ȏ����ɃA�}�`���A���C�_�[�̃��[�X���v����s����A�����̈��D�Ƃ̎Q���Ő������݂����Ƃ́A���{�̃p�C�N�j�A���[�X�j����邤���ł�͂���M���ׂ����Ƃ��낤�B

�@����炪�����̉������Ƃ���MCFAJ�ɂ́A�����m�̂Ƃ��茻�݂������̃A�}�`���A���C�_�[���Q���B���[�h���[�X�A���g�N���X�A�g���C�A���ŔM�킪�W�J����Ă���B���̒[����1958�N�̑�1��S���{�N���u�}�����[�X�������̂��B

|

|

| �{�c�a�v�i�ق������j����B1934�i���a9�j�N�A�������܂�B�ڍ���̒��S���̓y�n�����L���Ă������Y�Ƃ̑��q�ł���A�c��������o�C�N��N���}�ɐڂ��Ĉ�B1958�i���a33�j�N�ɃA�T�}�ŊJ�Â��ꂽ��l��S���{�N���u�}�����[�X�ɏo�ꂵ�A�Z�j�A�N���X�ŗD���A�I�[�v���N���X��2�ʂ��l���B1959�i���a34�j�N�A���{�l�Ƃ��ď��߂ĕăf�C�g�i�̃��[�X�Ɏ���Q��B20�㔼�̎����Ƀg�[�n�c�̗A�o�����l�����A�A�����J�ɒ��݂��Ȃ��烌�[�X�ɏo��B1962�i���a37�j�N�A1963�i���a38�j�N�ƁA�f�C�g�i��125cc�N���X��2�A������ȂǁA���O�̃��[�X�Ŋ����B | 1958�i���a33�j�N8���A�A�T�}�ŊJ�Â��ꂽ��1��S���{�N���u�}�����[�X�A���ۃI�[�v���N���X�𑖂�{�c�a�v����B�}�V���̓g���C�A���vTR6�i4�T�C�N��2�C��650cc�j���B �u���K���ɍ���������܂��Ă��܂��܂��āA���������[�X���ɂ����������āi�]�|���āj�N���b�`���o�[��܂����₢�܂��ĂˁB����ł��N���b�`�Ȃ��ʼnE����{�ʼn����������āA2�ʂŃS�[����������A��������������ł��悤�˂��i�j�v�B�O�Ԃ̓D�ʼn��ꂽ�S�[�O���͊O���Ă���B�ԑ̂Ƃ̃o�����X����A�{�c�����g�ł��邱�Ƃ������邾�낤�B |

|

|

| ��1��S���{�N���u�}�����[�X�̌����O�A�I�[���W���p�����[�^�[�T�C�N���N���u�i�����E�����n�̕ĕ��������j�̒��Ԃł���r���E�n���g�I��i�[�b�P��9�j�ƁB�{�c����̓n���g�I��̉E�A�W�F�b�g�w�����b�g�̐l���B�u�ɓ��j�N���A�����J���玝���Ă����w�����b�g�ł���B�ق�A�����̔����g�B�����ɓ��̊ۂ��t���Ă���ł��ˁB�ڂ������̊ۂȂ�Ďז����������������̂ŁA���̔����g�������c���Ă�킯�v | �A�T�}�̃R�[�X�t�߂ŎB�e���ꂽ�㊥23�̖{�c�a�v����B�A�����J���̒��V���c�i�����̓��{�ɂ͖��������A���_�[�V���c�����Ȃ������j��A����܂����������������b�N�X�̘r���v���g�V�����h�炵���Ƃ���B�v�Y�{���̓C�M���X�̃��C�X�����B�u�J�������ɏo��̃K�D������Ȃ����������������āA�ۂ��̎ʐ^���Ă̂͏��Ȃ���ł���B��������g���̒j�h�������킯�ł��i�j�v |

|

|

| 1958�i���a33�j�N8��24���B�䕗�ڋ߂ɂ��y���~��̉J�̒��ŊJ�Â��ꂽ��1��S���{�N���u�}�����[�X�B�E���g�����C�g�E�F�C�g�i125cc�j�A���C�g�E�F�C�g�i250cc�j�A�W���j�A�i350cc�j�A�Z�j�A�i351cc�ȏ�j�A���ԁA���ۃI�[�v���i�r�C�ʖ������A���[�N�X���[�T�[�j��6�N���X�ɁA�����͗\��ɂȂ������u�N���u�}���͔̓��[�X�v��������ꂽ | �{�c�����69�ɂȂ錻�݂��r�W�l�X�ŏ��O���ɏo�����A�A���̂��߃R���s���[�^���g�����Ȃ��Ă���B�u2�N���炢�O�A�A�C�������h�̃g�~�[�E���u(1960�N��̃z���_��GP���C�_�[�j�ɓd�b����������A�d�q���[���̂������o�������Č����܂��ĂˁB���q�Ƀm�[�g�p�\�R�����Ă��Ă�����āA�}�j���A�����ǂ܂Ȃ���2�|3���ԂŊo���܂�����B�I�[�g�o�C�ł����ł��A�o����̂͑����ق��ł��˂��B�Ⴂ���납��@�B�I�Z���X�Ƃ����ː_�o�ɂ͌b�܂�Ă���̂�������܂���v |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Menu ��