e

別冊モーターサイクリスト(2003年8月号)掲載

戦後バイク史の証人たち(その9) 文と写真 東信亨

スズキのレース活動を影で支えた職人気質 ”伊藤利一さん”

1950年代の富士堂山レースから始まり、1960年代、1970年代と、スズキはずっとレース界で確固とした地位を保ってきた.華やかなスポットライトを浴びるライターやマシン設計者の影には、裏方として汗を流した人々がたくさんいる.伊藤利一さんも職人肌のメカニックとして、スズキの栄光の歴史を支えたひとりなのだ.

|

|

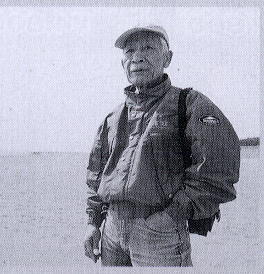

伊藤利一(いとうとしいち)さん。1932(昭和7年)1月、9人兄弟の末っ子として、現在の静岡県浜北市に生まれた。名前は「としいち」と読むのが正しいが、仲間や知人は「りいち」と発音する場合が多い。現在は奥さんの勝子さんと二人暮らし。息子さんと娘さんがいるが、おふたりともとくにバイクやクルマに興味があるわけではないようだ。クシタニのジャケットを着て、自宅近くの中田島砂丘で |

革ツナギの”お父さん”(?)

本シリーズの第5話、「ライダーを守り続けた革ツナギの”お母さん”」(本誌2001年7〜8月号)の中に、こんな話が出てきた。日本でもっとも早い時期に、上下ワンピースのレーシングスーツを製作したクシタニの元社長、櫛谷稔子さんの言葉である。

「昭和28(1953)年ですか。スズキさんにいらっしゃった伊藤利一さんというメカニックの方が、ライダーさんのための服を作ってくれないかと頼んでこられたんですよ。ジャンパーとズボンじゃなくて、上下がつながった服を作ってほしいと」(櫛谷稔子さん談)

ごく普通の革製品の店だったクシタニが、ライダー用の革ツナギのメーカーヘと転じたきっかけ。それは伊藤利一さんという人物の存在だったわけである。

その伊藤さんは静岡県浜松市にご健在だった。1932(昭和7)年生まれの71歳。スズキを定年退職して、ほぼ10年になる。現在は奥さんとふたり、悠々自適の日々だ。

「いやあ、はあ、オレで雑誌のお役にたつだかねえ・・・」と少々とまどい気味の伊藤さんだったが、筆者の問いかけに、土地の言葉で少しずつ自らの人生を語り始めた。

浜松バイク人脈図の中で

伊藤さんがバイクに関わるきっかけは、2番目の兄の徳一さんだった。徳一さんは戦前期、故・本田宗一郎氏が浜松に開いた自動車修理工場(浜松アート商会)で働いていたのである。つまり当時の言葉で言うならは、徳一さんは本田氏の弟子というわけだ。浜松周辺のバイク・クルマ関係者には、本田氏の薫陶を受けた人が多いと言われる。

「兄貴(徳一さん)は昭和21(1946)年、浜松に修理工場を出したんですよ。オレもちょうど高等小学校(現在の中学校)を出たばっかりだつたもんで、こっち(浜松)来て、手伝い始めたですね」

太平洋戦争での敗戦(1945年)から間もない当時である。ガソリンは配給制で、簡単に入手できなかった。浜松周辺では生活必需品である綿布の工場などに、優先的にガソリンが支給されたという。ガソリンの供給を受けられない事業所などでは、木炭やカーバイトを燃やして走るクルマが使用されていた。

「本田さんの弟の弁二郎という人が、兄貴のところにガソリンがあるのを知ってるもんで、よく『ちょっと分けてくれえ』言うて来てたですよ。そのガソリンで自転車バイクのテストをしたりしてたですね。浜松には六間道路いう、自動車関係の工場や店が集まった通りがあるんだけど、あそこにはアート商会の弟子がたくさんいたと思いますよ。兄貴らあも、本田さんや弁二郎さんが来ると、ピリピリした(緊張していた)もんだね。河島喜好さん(ホンダの2代目社長、現最高顧問)も、そのころに顔は見て知ってたなぁ」

伊藤さんは兄・徳一さんの工場を何年か手伝ったが、徳一さんが工場をたたむような形になったため、北川自動車工業(1950年代、浜松に存在したバイクメーカー)にテストライダーとして勤めることになった。

「北川自動車に入ったのが昭和27(1952)年だったかなあ。ライナーっていう、イギリスのサンビームをコピーしたオートバイを造ってたですね。テスト、完成検査ぁ言うても、普通の道でやってたもんでね。今はある程度、基本的なところを造ってからテストするけど、昔はとりあえず動くようになりゃあ、どんどん売りに出していたからねえ」

その伊藤さんに、やがて転機が訪れた。

「北川自動車に1年いたころかな。スズキが四輪の一号車(スズライト、2サイクル360ccの軽自動車、1955年に発売)を造っていて、試作車のテストライダー(ドライバー)が欲しい、という話があってね。北川自動車のすぐそばに平岡ボデーっていう、スズキの4輪の板金をやってる下請けの会社があったんだけど、そこの社長の弟さんに『スズキに来て手伝ってくれえ』言われたですよ」

|

伊藤さんガスズキで開発ドライバーを務めたスズライト。十分にまとまった形で発売された初の軽自動車と言われ、FF(前輪駆動)、2サイクルエンジンと、いずれも国産4輪車としては初採用。「テストでは、とくにミッションなんか問題になって、(ギヤなどが)絡んで動かなくなる。そういうときはエンジンをズラしておいて、カバー外して(ミッションを直してから)もう一回やるとか。いろいろ対策しちゃあ、そういうのを直したね」 |

スズキに入社したのは1953(昭和28)年。まだ鈴木式織機(株)という社名の時代である。スズキは1920(大正9)年に織機のメーカーとして発足。戦後に自動車(バイク)製造に乗り出した。伊藤さんが入社した翌年の1954(昭和29)年には、鈴木自動車工業(株)と社名変更している(現在はスズキ株式会社)。

「オレが入社した当時、学校(大学など)出て入ってきた連中は、みんな社長やら重役になってますよ(笑)。でもクルマのことなんか何も知らなかったから、オレがいろいろ教えたな。ある程度、自動車の修理なんかやってたし、自動車にも乗ってたもんだから」

理論や製図法を学んできた“学校出”の社員たちと、現場でたたき上げてきた“職人肌”が、分けへだてなく助け合いながら仕事にはげむ・・・。当時のスズキには、そんな熱気があふれていたのだ。

ライダーからメカニックヘ

4輪車のテストドライバーとしてスズキに入社した伊藤さんだが、ほとんど同時進行でスズキはバイクも研究開発していた。伊藤さんが入社する前年の1952(昭和27)年には、スズキ初の2輪車(原動機付き自転車)であるパワーフリーE−1(2サイクル36cc)を発売。翌1953(昭和28)年には2サイクル60ccのダイヤモンドフリーE−2、同50ccのミニフリーMF−1と、次々にヒット作を発表していく。

1953年といえば、名古屋TT(3月)、富士登山レースの第1回(7月)と、公道を利用した大がかりなレースが開催された年。バイクのレースが個人の好き者の“遊び”から、生き残りをかけたバイクメーカーの“戦争”ヘと様変わりしていった時期である。スズキも、この流れに逆らうことはなかった。

「レースはねえ。スズキに入ってから、そこらのグランドでやってたようなダートレースやら草レースに、ちょこちょこ出てたよ。津島(愛知)や磐田(静岡)とかで。仕事じゃなく遊びでも、暇なときはよく行かせてくれたから。ちょっと上(上司)に言っておけば、土日はレース出ていいよって具合で」

だが富士登山レースは土地の祭りの草レースではなく、全国に報道される大レース。しかも社運がかかった非常に重要な業務である。伊藤さんたちも、それまでにない体制でレースにのぞんだ。そのひとつがウェアの工夫、つまり革ツナギの製作だった。

「昔は革の服いうても、上下(ジャンパーとズボン)別々のしかなかったから。オレらあ仕事で上下ツナギの作業服を着てたから、こういうのを革で作ったらどうかと考えただね。スズキと同じ浜松にあったクシタニさん(当時は櫛谷商店)で、スズキ社員の選手に3着、作ってもらってさ。ディーラーから出る選手は、別の店で作ったね。クシタニさんの革ツナギは格好も革の質もよかったよ」

よく知られているとおり、スズキは第1回富士登山レースのモーターバイククラスで、ダイヤモンドフリー(山下林作選手)が見事に優勝。翌1954(昭和29)年の第2回では、やはり山下林作選手が乗るコレダCO(4サイクル単気筒90cc)が同クラスで連続優勝を飾る。1955(昭和30)年の第3回は、バイク界に新規参入したヤマハが、モーターバイククラスで上位10台中の7台を独占。スズキはやや影が薄かったが、10位に伊藤利一(マシンはコレダ、同レースにおけるスズキ勢の最上位)の名があることも記しておこう。

|

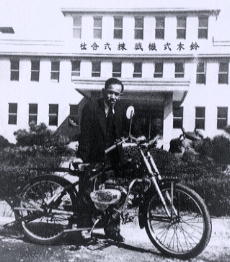

当時最強のバイクモーター(自転車に取り付けるエンジン)と言われたタイヤモンドフリーDFと、当時のスズキ社長である故・鈴木俊三氏。2サイクル58ccから2 PSを発生。1953(昭28)年の第1回富士登山レースで山下林作選手が乗りモーターバイククラスで優勝を飾った。 |

|

スズキ初の本格的バイクであるコレダCO(4サイクル単気筒90cc、3 PS)と、山下林作選手。1954(昭29)年の第2回富士登山レースで前年からの連続優勝を果たし、自動車(バイク)メーカーとして歩み始めたスズキの名声を決定的なものとした |

1955年には第1回浅間高原レースも開催されている。富士登山、そしてアサマ。1950年代の素朴なロードレース(実体はダートレースやモトクロスに近かった)にライダーとして出場する一方、伊藤さんはオートレースの世界にも足を踏み入れている。一部で「伊藤利一さんはオートレースの選手出身」と言われることもあるようだが、実際はスズキに入社してから、会社の業務としてオートレースに出向していたという形なのである。

「オートでもクルマを売っていきたいという話があって、1年ぐらい出向してたかなあ。浜松オートの第1期、昭和31(1956)年だね。自分でクルマ作ったり、それに乗ったり」

このころ、スズキの社内にバイクレース専門の部署が発足する。後に「研究三課」と呼ばれるようになるスズキのレース部門だ。

「丸山さん(丸山善九氏、スズキ初代研究部長、故人)という上役の下に、静岡大学の先生だった岡野さん(岡野武治氏、1960年代スズキ世界GPチーム総監督、故人)という人が付いて、学校出てきた若い連中やらが集まってさ。車体は清水さん(清水正尚氏、同チーム監督、本誌2002年12月〜2003年1月号にインタビューあり)、エンジンはライラックにいた中野さん(中野広之氏)とか、いろんな人がいたね。オレは清水さんが図面引いたのを、実際に作るほうを任されてたですよ」

1959(昭34)年、ホンダが日本のメーカーとして初めて、世界一のバイクレースと言われたマン島TTに出場。翌1960(昭35)年にはスズキもマン島TTへ出場することになった。

「ヨーロッパにグランプリのレースで行くっていうとき、少し前にオレはもう女房もらってたもんで、(総監督の)岡野さんから『おまえ、もう乗るのやめいや』言われてさ。それでクルマ(レーサー)作りに専念してっただね。また、そのへんの連中(ライダー)より速かったと思うけどさ(笑)」

現場をまわす裏方として

|

1961年、伊藤さん(8番のマシンにまたがる)はメカニックとしてマン島TTに出張。1960年代の世界GP挑戦では、開発作業とメカニックの両方をこなした。26番にまたがっているのは、スズキGP監督を務めた清水正尚さん |

|

スズキは1960(昭和35)年から世界GPに挑戦を開始し、わずか2年後の1962(昭和37)年、新設された50ccクラスで初のチャンピオンを獲得した。ライダーは旧東ドイツから亡命したエルンスト・デクナー選手(写真前列中央、故人)。右から2人めに伊藤さんの顔も見える。デクナー選手の左後ろの眼鏡の人物は、当時ススキGPチーム総監督だった岡野武治さん(故人) |

|

1960年代スズキGPチームに在籍した外国人ライターたち。左からエルンスト・デクナー(1962年50ccチャンピオン)、ヒユー・アンダーソン(1963&1964年50ccチャンピオン、1963&1965年125cc同)、そしてフランク・ペリスの各選手。「外人サンも、慣れだよね。言葉が分からなくても、チームの仲間だし、ジェスチャーやらで通じたもんだよ。クルマの部品の名前はだいたい英語だから、まず分かる。日本語で分からなけりや、クルマのところにいって『これ』と言えばいいんだから」 |

スズキの世界GP挑戦は1960年からスタートしたが、伊藤さんも翌1961(昭和36)年にメカニックとしてヨーロッパの土を踏むことになる。もちろん初の海外渡航だった。

「マン島に行って感じたこと・・。やっぱり、はあ、古い歴史があるんだなあと思ったですよ。古いオートバイに乗ってレースを見に来る爺さん連中の多いこと、多いこと。マン島に渡る船の中でも、楽しかったなあ・・・」

1960年代のスズキGPマシンは、他に先がけてアルミ(ジュラルミン)製フレームを使用していたのが特徴だった。

「今、オートバイもみんなアルミフレームになってきたんだけど、あれのいちばん最初、オレらが作ったとき(1960年代)は大変でした。溶接すると収縮する分を足すのに、ずいぶん苦労したもんですよ。治具を作ったりとかね。当時、スズキにはアルミフレームを作るような設備がなくて、昔やってた溶接屋さんに行つて、それで作ったのが初めてだから」

1970年代以降も、伊藤さんはマシン開発や現場メカの役割を果たしていく。1960年代末から1970年代前半、世界を席巻した黄色いスズキ製モトクロッサーの多くにも、伊藤さんの経験が生かされていたのである。

また1970年代未から1980年代半ばの耐久レース用マシンの開発にも参加。富士登山やアサマなど、1950年代のレースに出場していたというと、なにか遠い時代の伝説の人的なイメージだが、伊藤さんは最近までスズキ社員としてレースの現場で働いていたのだ。

|

|

|

|

|

| 伊藤さんの自宅にはロジャー・デコスタ選手(1970年代にスズキで大活躍したモトクロスの世界チヤンピオシ)のサインが飾られていた。伊藤さんはモトクロス世界GPの現場にも出張の経験がある。「モトクロスじゃ、すごいジャンプするでしよう。サスのストロークもどんどん長くしなきゃならんけど、後ろをあまり柔らかくすると、今度はうまく前に進まなくなる。コースに入ると、低いところから路面とタイヤとサスの関係を、じっと観察してたね」 | 1981(昭和56)年の鈴鹿4耐を走る故・堀ひろこさんの写真も飾られていた。マシンはスズキGSX400E(4サイクル2気筒400cc)だが、ここにも伊藤さんたちが関わっていたのだ。「耐久レーサーのカウルのテストで、谷田部(茨城県の日本自動車研究所、略称JARl)に行っちゃあ風洞実験やったりね。昼も夜も同じタイムで走れるようにライトを工夫したりしたもんだよ」 | 1979(昭和54)年の11月、インドネシアで行われたレースでのひとこま。100ccクラスのモトクロッサー用エンジン(?)を使用したマシンを製作し、現地のライダーに供与。ライダーの右隣、白い作業ツナギガ伊藤さん。東南アジア市場でのイメージアップが目的の参戦なわけだ | これも1979年のイントネシアでのレースのひとこまらしい。当時スズキに在籍していた河崎裕之選手(写真中央)。伊藤さんは河崎選手の右後方、半柚の白い作業ツナギ姿 | スズキ主催のイベントで、ミスター・スズキ的な存在だった水谷勝選手(1982年全日本500ccチャンピオン)と。水谷選手の全盛期である1980年代末まで、伊藤さんは長くスズキのレース部門で働いていたのだ。「市販車の開発をやったことはないね。市販車をレーサーにする作業はやったけど」と、伊藤さんはレースひとすじの職人メカだったのだ |

「設計やる連中も、経験があるのもいれば、あまりないのもいる。図面は描けても、どうやって作るかまで分かってない人もいるだね。上から『若い連中に教えてやってくれえ』言われることもあったよ。そういう連中が、今は設計の課長になってたりしてさ(笑)」

会社組織というのは、部署ごとに縦割りになってしまいがちで、効率よく動かない場合も少なくない。だが伊藤さんは、職制などの組織の論理を超えて働いていた。

「別の部署に入るには、本当は許可証が必要なんだけど、オレはどこでも顔パスが利いて、へイチャラで入れたからさ(笑)」

なにしろ若いころの“学校出”の同僚は、みな各部門の責任者や重役である。そんな立場の人たちと対等に話せて、融通のきいた動き方ができた伊藤さんは、ある意味でスズキの大きな財産だったのではないだろうか。

「いや、オレは図面は引けないよ。こんなの作ってくれぇいう説明のための、ボンチ絵は描くけどさ。でも実際に作るとき、図面どおりの精度や寸法を出すにはどうすればいいか、そこはよく分かってたつもりだから」

結局、伊藤さんはレース部門に55歳まで在籍し、以後は自動車の実験開発の部門に籍を置いた。たとえばマフラーの振動をどう抑え、どう逃がすか。そんな場面で若い後輩たちにカンどころを教えて、60歳でスズキを定年退職。いまは奥さんとふたり、静かに暮らしているわけだ。

|

|

|

| 伊藤さんが在籍していたスズキのレース部門、研究三課の関係者が集う「研三会」で。1950〜1960〜1970〜1980年代と、スズキのレース活動を支えてきた人たちが一同に会し、昔を語り合う場である | 「研三会」の仲間である伊藤光夫さん(右)と。伊藤光夫さんはスズキ社員ライターとして1950年代からレースで活躍。1960年代の世界GPレースにも日本のエ−スとして出場し、1963年には日本人として初(そして現在のところ唯一)のマン島TT優勝を飾っている。その後もスズキのチーム監督を務めるなど、レース界の重鎮として活躍 |

筆者がお話をうかがっている最中、伊藤さんは「せっかく(取材に)来てもらったのに、こんな話で大丈夫だかねえ‥・‥・」と、困ったような照れたような複雑な表情で、何度もつぶやいた。こう言っては失礼なのだが、伊藤さんは理路整然と話を組み立てる作業を、あまり得意とはしていないようだ。それを自覚し、筆者を気づかってくれたのだろう。

前述のとおり、伊藤さんは図面を元にマシンを実製作したり、出来上がったマシンをテストしたりという、徹底して“現場”の側にいた人物だ。だから「このマシンは自分が設計した作品」といったように、仕事の実績が明確な形としては残っていないのである。

だが理論や図面だけが存在しても、作り手がいなけれはマシンは絶対に完成しない。どんなに速いライダーがいたとしても、それだけでレースに勝てるわけではないのだ。

長年の経験をベースに、机上の計算では露呈しないような問題を洗い出す。なにかと没交渉になりがちな製作現場と設計部署を、有機的に連携させて解決を図る。そんな縁の下の力持ちがいるからこそ、迅速なマシン開発や、円滑なチーム運営が可能なのだ。

目の前に次々と現れる課題や困難を、身を呈して克服していく“職人肌”が、マシンのコンセプトや設計の方向性を、弁舌さわやかに語る必要はないのである。伊藤さんが少しばかり話し下手(?)だとしても、それを責めるのは筋違いだろう。少なくとも筆者は、こうして伊藤さんにお会いすることで、あの時代の日本バイク界の息吹を多少なりとも感じることができたのだから。

やや申し訳なさそうな表情の伊藤利一さんに対し、筆者は心の中で申し上げた。

「人気のあるバイクや華やかな舞台に立つ人たちは、黙っていてもはかの書き手が採り上

げるでしょう。ともすると“正史”のページからもれてしまう、伊藤さんのような方々に光を当てるため、この『戦後バイク史の証人たち』は存在しているのです」と。(了)

●今回の記事には、伊藤利一さんの同僚だったエンジニア、中野広之さんから多大なご協力をいただきました。中野さんのインターネットホームページ「日本モーターサイクルレースの夜明け・スズキの挑戦の記録」もご覧になってください。

URLは「http://www.iom1960.com/ 」です

Menu へ