e

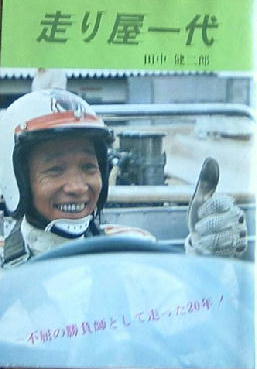

田中健二郎著 「走り屋一代」 より

|

田中健二郎著 「走り屋一代」 昭和44年(1969年)出版 発行者 酒井文人 発行所 八重洲出版 |

|

|

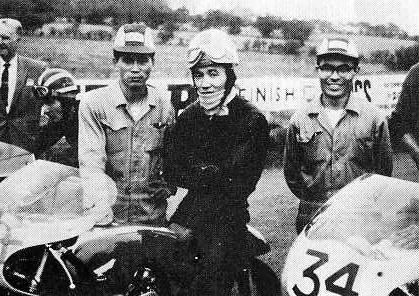

| 重傷を負った1960年アルスターGP 250CCのスタート前 | 入院したアイルランド・ベルファーストの ロイアル・ビクトリー・ホスピタル |

|

|

| 日本に帰る日 | 開校当時の「健二郎学校」 前列左が田中健二郎、右が藤井璋美、後列左が戸坂六三 |

本書目次は「生い立ちの巻」、「プロ(オートレース)選手の巻」、「GPライダーの巻」、「カー・レーサーの巻」の4編に分かれているが、本ページでは、「GPライダーの巻」までについて紹介することにします。

〈著者略歴〉

田中健二郎 昭和9年l月3日 福岡で生まれる。生家は魚屋と料理屋を営んでいたが、15才のときプロ(オート・レース)の世界に飛びこみ、3年間苦しい下積み生活を経験。

昭和29年ごろから芽を出しはじめ、30年から32年にかけて、プロの世界で、第一人者になった。しかし、昭和32年9月26日の川口オートレース、騒じよう事件に端を発した、八百長摘発事件に連座。ギャンブル・レースの世界が嫌になり、プロの世界から足を洗う。その後ひょんなことから本田技研に入社。1960年(昭和35年)ドイツGPで、日本人として初めて世界G Pに3位入賞。その後のアルスターGPで、瀕死の重傷を負い、ライダーとして生命を断たれ、若い選手を育てるペく「健二郎学校」を開校。長谷見昌弘、黒沢元治、粕谷勇など多くの俊英を育てた。このときの指導ぶりが、当時のニッサンの難波監督にみこまれ、第2回日本グランプリTⅣクラスに優勝。それが縁となり、高橋、北野とともにニッサンに正式に入社。ニッサン・チームの主将として従横無尽の活躍をした。やがてニッサンはプリンスと合併。この年(1967年、昭和42年)全日本レーシング・ドライバー選手権をツーリング・カー部門第2区分でとる。

その後タキ・レーシングの設立とともに、同チームに移籍。第5回日本グランプリでは、ローラT70で、健二郎流の99.9%の走り方をして、レース・フアンを堪能させた。

15才のときから20年間レース一筋に生きている。いわば天性の走り屋である。

生い立ちの巻

はじめに〝逆ハン”ありき

昭和九年生まれの私は、終戦が当時の国民小学校の六年生、新制中学校を出たのが十五歳、九州の福岡の町しかしらず、私にとっては東京、大阪などは地図の上だけで現実味のない都会にすぎなかった。私は小さい時分、何になりたかったのか考えてみると、戦争中だったので、飛行機乗りになりたかった。戦闘機でも重爆でもいい、何がなんでも飛行機乗りになるんだと考えていた。とはいえ、私が小さいときから乗り物にあこがれていたなんてことをいうつもりはない。

当時の私は、「大きくなつたら、大将になるのか、元帥になるのか」って、大人達から質問されると、「飛行機に乗る」っていっていた。そうすると大人達から、えらいゾ!!とほめられたものだった。近くには飛行場があり、飛行機は沢山見ていたし、飛行隊志願の熱が高かったからだ。それに兄貴が乙種予科練に入隊したので、私も当然のごとく航空兵になろうと考えていた。

〝戦いすんで、日が暮れて″私は飛行機に乗らず、単車に乗ることになった。私のおやじも昔から単車が好きで、ノートンとかAISというイギリス車を持っていた。終戦後の物資のない時代で、オーバーホールしても部品がないときている。ところが、よくしたもので、当時はアルミの丸棒からピストンを作るくらいの昔かたぎの腕の良い職人がいたものだ。なにしろ、こんな調子で、オーバーホールしても一年もたたないと組み上がらないという時代だったが、それでもおやじは意気ようようと乗っていた。

このノートンを修理するオヤジさんが私の家に出入りしていて、私はこのオヤジさんに引っ張られて、オート・レースにはいっていった。以上のことから、私に父親ゆずりの(スピードの血)があつたと思いたければ、そう思うがいい。私自身はそれを血筋だなどとは思っていない。

それにしても、私のおやじは昔、競馬の騎手だつたし、おふくろも陸上競技の選手だったということを聞いたことがあるが、この両親の(スピードに対する才能)が、こんにちの私にどんな作用をしたか、これは私の考えるところではない。他人が勝手に考えればいいことだ。

戦闘機に乗りそこねた当時十五歳の少年だった私は、この修理屋のオヤジさんに終日まつわりついていた。そして試運転のたびに、そのオヤジさんの後ろに乗せてもらい、次にはサドルにまたがり、ハンドルを握らせてもらったりした。

そしてある日、このオヤジさんがやって見せたのは、転倒寸前のはっとするような走り方だった。小さな孤を描きながら回る単車の後輪は地に倒れる寸前で、激しく土砂をまき上げながら半分以上空転して、乗り手は片足を地にひきずり、ハンドルは進行方向とは九十度近い角度で円の外側を向いていた。

「健二郎、これをやってみい。ハンドルをあっちに向けて、足を突っぱって、アクセルをもどすな! さあ、ヤレ!!」

いま考えてみると、これがオート選手時代、私の異名となつた「逆ハン」走行だったのである。この時はどうやって走ったのか覚えていないが、このオヤジさんがほめてくれたのだけは覚えている。本当にうまくやれたのか、それとも、このオヤジさん、お得意先の二男坊の気げんをとっただけなのか、何ともわからないが、とにかく、これをきっかけにして、私は戦後の混乱時代に自分の好きなものを見つけたわけだった。とはいっても、これをもって一生の職業にしようなどと、当時考えていたわけではない。

目だたなかった少年時代-勉強が嫌いで、チビで、喧嘩だけが強かった-

生家が料理屋と魚屋をやっていて、私は小さい頃は女中さん達といっしょに化粧のまねごとをしたり、いっしょに風呂にはいったりしていた・・いやあ、いま考えると惜しいことをしたもんだ。あまたのオナゴと風呂にはいったのだから、もっと研究すべきところを研究しておくんだった。いや、私がいいたいのはこんなことではない。こういう具合いに女中さんの間で育ったものだから、子供時代の私は極めてひ弱な、女性的ともいわれるほどの、おとなしい、かわいい坊やだつた、ということをいいたかったのだ。

ホンダにいた当時、クラス会に出席したら、「何だ、お前がレースをやっているってー」と昔の級友があきれて、聞きただしたことがあつた。ホンダにはいるまで、ギヤンブル・レースをやっていたのだが、私は自分の職業をあまり他人に話さなかった。というより、当時のレースは身をもちくずした運転手のやることのように思われていたからだ。それを今日のようなイメージにさせたのは、ホンダが、ヨーロッパで日の丸を揚げてからのことである。私が2輪車でレースをやっていることが級友にわかったのは、世界GPレース(ホンダ)で三位にはいったとか、大怪我をしたとかのニュースが新聞に発表されたからだった。

このクラス会には、ドイツで大怪我した足がなおりきっておらず、松葉杖をついて出席した。

「あの健二郎が、よくもまあ、世界GPレースなんかに!」と皆があきれていた。それというのも、私は体操が下手で、きらいで、いまもって鉄棒にはぶらさがれないときている。おっかないんだ。あれにぶらさがって、くるつとまわるなんて、とんでもない話だ。この地球から両足を離して、宙返りするなんて、とんでもない話だ。だから、体操の時間になると、腹が痛いだの、頭が痛いだのといって逃げてばかりいた。

そもそも、日本で体操が本来のスポーツの意味をもってきたのは、戦争に負けたせいだと思う。戦争中は、十二、三歳の子供にも剣道だの、銃剣術だの、いわば軍事教練の少年版みたいなもの、いいかえれば、敵を倒すという、はっきりした目的のための体操であつて、今日のスポーツがそうであるように、スポーツそのものが目的という純粋なものではなかった。なあに、これでもって、私の体操ぎらいを正当化するつもりはないが……。

からだは小さく、細く、六十人中、前から十五、六番目で、学科でできのよかったのは、工作と理科と、それに修身くらいなもの。数学だの、国語だの、そして終戦後の英語だのは、それを考え出した人間を呪ったほどにいやだった。そして私は学校で目立つ生徒ではなかった。一週間や二週間、学校に出なくても、クラスでは気がつかないほど目立たない生徒だつた。ただ、喧嘩はやった。それも激しくやった。家が魚屋で、刃物にはこと欠かない。すぐに出刃をもって、飛び出して派手にやったものだ。そのため、おやじがいまでいうPTAにしょっちゅうあやまりにいったくらいだ。

人間は常に相反する二つの性格を帯びているらしい。「あれは短気だ」とか、「あいつは助平だ」とかいう言い草は、頭のできの悪い奴が自分以上にできが悪いと思う奴に説明するときの言葉で、人間は一つの表現できめつけられるほど単純なものじやない。私の場合も、この二つの相反する性格があると考えている。おやじのいっていたことだが、私は学校にはいる頃まで、毎日、女中さん達といっしょになって口紅をつけていたという。一方、魚屋の方にいくと気の荒らい連中ばかりで、男くささがぷんぷんしていた。

生家が料理屋と魚屋(料理屋、魚屋ともに屋号を(マルタ)といった)という、いわば女性的と男性的ともいえる二つの商売をしており、その二つの環境の中で育った私は、魚屋の連中の生一本の純粋さ、料理屋の女中達の手練手管のかけひき、激しさと静かさ、強さと弱さといった二つの性格が生まれたのだと思う。もっとも、理屈を押し進めれば、たがいに性格の異なる、そして何よりも性的特徴の異なる一組の男と女の間から人間はできてくるのだから、私のような二つの環境をもたなくとも、人間には二重人格的要素は誰しもあるはずだ。

魚を間引いてトライアンフを買う(アマチュア・レースに初出場)

さて、中学校を卒業する頃の福岡には、アマチュアのオート・レースがあつた。私は前に書いた修理屋のオヤジさんに連れられて、よく見にいった。そしてそれに出場するようになつた。この当時はまだプロのオート・レースというものがなくて、このアマチュア・レースが盛んだった。このアマチュア・レースが四年くらい続いたときに、小型自動車振興会というところがプロのオート・レースを始めたのである。当時、私は魚屋の手伝いをしながら、このアマチュア・レースに出ていたのだが、このレースは今のアマチュア・レースと違って出場者から出場料はとらなかった。とらないのが当然なのだ。出場者は舞台の役者なのだ。ところが、いまのアマチュア・レースの出場者は、出場料をとられる。いまの興業師はとんでもない、太い野郎だと思うのはここのところだ。昔は見物のお客さんから入場料をとり、出場者にはカップもちやんとだしていた。アマチュア・レースとはこうあるべきなんだ。

当時のアマチュア・レースの出場者は、皆それが好きだというだけで出場していたのだが、そのうえ、私の場合は、皆の目の前で、何かができるということを見せてやれるという気持ち、いまはやりの言葉でいえば、自己頗示欲、自己の存在の主張って奴、それが大きかった。考えてみれば、敗戦ってものはいいものだ。それまで間抜けだった奴が大将になれたんだ。兵隊さん以外はクズみたいに思われた戦時中から比べると、終戦後は歌がうまくても、泳ぐのが速くても、一つのスターになれる。それに戦時中は、戦争に勝つという一つの目的に直接関与しないものはやれなかったのが、戦後は何をやってもよくなつた。芋ばかり食わされていたわれわれが、何かでかいこと、何かぱっと花やかなこと、つまり解放感をオート・レースに求めたわけなのである。

気をつけ、右へならえ、敬礼、といった号令で、自分の意志や感情を押し殺されていた十五歳の少年が、大勢の人間を前にして、拍手されたり、笑われたり、握手されたりすることにえらく憧れていたのだった 。こう書いてくると、何も私が特別な理由をもっていたことにはならない。ヤッチャバのあんちやんがプロ・ボクサーに憧れるのも、学も職もないどら息子が歌うたいになりたがるのも、何らかの抑圧からの解放、それなりの自己主張ってことになるのだ。だから、私のレース志願も、いってみれば、田舎娘が映画スターになりたいといって家出する事情に似ていて、特に正当化すべき理由が見つからない。口惜しいが、まあ、こんなものと考えてもらっていいだろう。

さて、アマチュア・レースでも、出場するにはクルマが要る。クルマを買うにはカネが要る。私の身辺にカネはなかったが、カネとなりうる魚が沢山あつた。家では魚の仲買いもやっていたので、町の魚屋とかすし屋に鮪(まぐろ)だの鯖(さば)をリヤカーで届けるのが私の仕事の一つだった。いまはどうなっているかしらないが、当時の魚箱は青ものが四貫五百、赤ものが六貫で、青ものとは鰯(いわし)、鱒、鯵(あじ)などで、これは腐りやすいので、魚を軽く、氷を多くいれていた。中鯖で二十五本くらい、大鯖で二十本くらいで四貫五百になり、鰯だと百七十尾くらい、鯵が百五十尾くらいはいった。この箱の中から、鯖を一本ずつ二十箱抜いたら一箱できてしまうわけだか当時で鯖の一箱が八百五十円。塩づけにするような悪い鯖で五百円。当時の五百円とか八百円というのはいいカネで、若いもんが千円札をもって歩いているのはそうざらにはいなかった時代だった。

かくしてカネはできた。鮪一本、ぶり二本、鯖二箱のカネで、私は広島までトライアンフを買いにいった。これが私のクルマだった。鮪を買ってくれたすし屋は、いまでも福岡で「金寿司」という屋号で商売をやっている。

「オヤジ、きょうの勘定はうちのではなく、オレのにしてくれや、な。あとでもらいにくるから」

というと、このオヤジ、変に気をまわして、承知してくれた。「(マルタ)のセガレも色気づいてきやがって、魚を間引いてくるけど、まあ、鮪の一本くらいならいいだろう。あそこのおやじにも世話になつたことだし、兄貴も兄貴だし……」と考えていたそうである。兄貴の方も魚の間引きをやっていたのだった。

この「金寿司」に別勘定の魚を運んで、二カ月ほどして、「オヤジ、オレの勘定いくらくらいあるかな?」と聞くと、五万円になったという。嬉しかった。これでクルマが買えると思うと嬉しかった。泥棒にも三分の理、という諺があるが、二カ月間、おやじや番頭の目をぬすんで、魚を間引いた努力の成果なのだ。この五万円は拾ったんじやない。二カ月間のひそやかな努力のたまものなのだ。

そこで私はこう思う。いかなる社会においても、親兄弟のみんなから、やれやれといわれてやる仕事よりも、みんなにかくれて、みんなから反対されても、自分ひとりでその道を押し進んだ方が、いい奴になるんじやないかと思う。それにしても、誰しも最初の志に対する最初の難関は、何とか乗り越えるものだ。ところが、二度目の難関で、多くの人間はへばってしまい、もうやめた、とくる。

私も二度目にカネが要るときには、万策つきた感じで困った。実に困った。ここでプロになるのをやめようかと思ったほど困った。

ハーレーに魅せられてプロ入り

プロになるのをよそうかと思ったのは、このほかにもあつた。アマチュア・レースに二年ほど出ていたとき、下関球場で足を怪我してしまった。当時の冗談に〝痛いのと医者代は自分もち″というのがあつたが、これが実感として身にひびいてきた。こりや、遊びにしてはちと痛すぎるなっていうのが実感だった。この足の怪我で、私は小型自動車振興会が九州でやった第一回のプロの募集試験にいけなかった。試験といっても、当時はアマチュア・レースの出場経験者は、無試験だったのである。ところが、プロのなり手がなく、また半年後に募集があり、プロの資格をくれるんなら、もらっとくかという程度の軽い気持ちで応募したのだった。私のプロの番号は七二一号であつた。

当時、九州の福岡に住んでいた私には、プロとかギャンブルとかいうのは何のことかわからなかった。千葉県の船橋というところで、八百メートルのどえらいグラウンドができて、競馬みたいに車券を売るらしい、というウワサが流れてきた。その馬になるのが単車で、騎手がプロのオート選手なんだ、という話であった。近くに太刀洗(たちあらい)という特攻隊の飛行場跡があつて、そこで第二回の試験があった。そこで、私が見て一目惚れしたのは、ハーレーの一二〇〇、しかもレース用タイヤのついたものだった。いまだって、ハーレーといえば国産の四輪車が二台も買える値段だけど、「当時リヤカーのタイヤをつけて走っていたわれわれにとって、レーシング・タイヤをつけたハーレーときては、こりゃ、よだれがたれるなんていう度を越えて、天皇陛下の持ち物を眺める気分だった。持っている人は試験官になっていた小島五郎という人であった。どうしてこの人の名前をいまもって忘れないかというと、この人のもっているハーレー一二〇〇を欲しかったからだ。私は恐る恐る値段を聞いてみた。四十なん万円とかいう値段だった。

私にプロのオート選手になる決心をさせたのは、このハーレー一二〇〇の魅力だった。プロになつて、一等にはいれば賞金だけで九万円、そのほかに出場手当て、参加手当てがつく。船橋で七日間一等にはいれば五十万円くらいもらえるという話だ。うまくいけば、オレにだってハーレーが買えるんじゃなかろうか? よーし、何としてでも、プロのレースでカネを稼いでハーレーを買ってやるぞ。

参加手当ては、レースに参加するつもりでクルマをもってきたが、何らかの都合、例えばマシンの故障などでスタート・ラインに並べなくても、これだけはもらえた。それに、いったんスタートさえすれば、出場手当てもつく。私のような田舎者でも、とにかくスタートさえすれば、この二つの手当てがもらえ、一週間続くレースで、この手当てだけでも五万円くらいになつた。これは魚を間引いてこそこそやるより率はいいぞ。とにかく、どん尻でも十回のレースにスタートすれば五十万だ。ハーレーが買えるじやないか、といったのが、前に書いた修理屋のオヤジさんであつた。まあ、一年間みっちりやってみることだ、とこの中野さんは励ましてくれた。あのハーレーこそ私をプロの世界に導いた〝幻の栄冠”であつた。

しかし、私はここで、ささやかな、しかも致命的ともいえる間違いをしていた。レース出場にともなう諸経費を考えていなかったのだ。収入の計算ばかりしていたわけだ。九州から東京までの汽車は当時急行で二十六時聞かかり、クルマの運送代、東京での七日間の宿泊代などを差し引くと、手当ての五万円のうち残るのは一万円くらいにしかならなかった。その頃は電車賃まで惜しくて、新橋の汐溜から東京駅までテクテク歩いたものだ。

こりゃ、いかん、手当てだけじやどうにもならんわ、とわかったのは、こんなことを数回繰り返したあとだった。入賞しなければカネにはならない。速く走るということはカネになるちゅうことだ。どうしたら速く走れるか? レースの勝ち負けに、私の欲がでてきたのはこのときからであつた。

Menu へ