日本が純粋に輝いた歳月

【別冊モーターサイクリスト 創刊300号特別企画】座談会

丁度半世紀前。日本は敗戦の荒廃の中で、復興への道を模索していた。

朝鮮戦争による金へん景気で、経済は立ち直りの兆しを見せたが、環境は極度に厳しかった。

戦後数年を経ずして、雨後の竹の子のように林立しはじめた日本のMC産業は、丁度そのころ最初の試練の場に遭遇した。名古屋TT(1952年)、富士登山レース、そして4回の浅間レースを通じて、企業は覇権を競い合った。その過程で蓄積された、巨大なエネルギーを内包した慣性は、世界の頂点に向け、奔流のようにほとばしった。

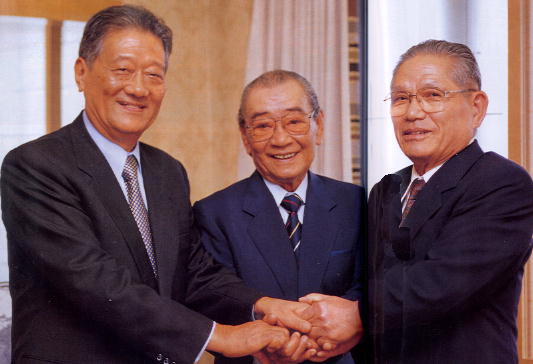

1959年、ホンダのマン島TTに始まる、世界一への果敢な挑戦は、10年を経ずして目的を成就した。この激動の時代を“当事者”・・・レース活動のチーフとして、生き抜いたご三方・・・河島喜好、清水正尚、長谷川武彦・・・各氏に一堂に会していただき、過去を振り返り、未来を語っていただいた。

30歳に託された大役

司会●半世紀程前、現世代がはとんど忘れかけている“事件”が起こった。(元)西ドイツと日本は、いわゆる“奇跡の経済復興”をなしとげた。その先兵、牽引車だったのが、MCと“弱電”産業だった。家電製品を主にした弱電はさておき、モーターサイクル(以下MC)には単なる乗り物、道具という域をこえた魅力があった。個人的な思い出になるが、谷口尚巳(ホンダ)がマン島TTで6位に入った、伊藤光夫(スズキ)が50ccTTで優勝した、あるいは、伊藤史朗(ヤマハ)がどうしたとかいう話は、世界でも通用する日本、日本人として、誇り、励みになった。その時代に、最前線で世界の頂点に立つために、活躍された方々の“今”から見てのお話を伺うために、お集まりいただいた。

時間的な順序でまず河島さんにお伺いしたい。あの時代にレースをし、勝たなければいけないという、いわゆる“現場”は、私個人には、想像を絶するすさまじい環境だったと想像するが−。

河島●日本楽器さんとか、スズキ自動車さんはすでに大会社だった。本田技術研究所(本田技研工業の前身)は、ほんとに小さい会社だった。本来なら、日本楽器(ヤマハ)に入りたかったが、入れなかった。私がホンダに入社した当時は、12〜13人の町工場同然で、当時の苦労はよく分かっているつもりだ。ひっきりなしに社員が変わる。いなくなった社員がどうしているんだろうと思っていたら、スズキさんに入社していたり(笑)−。当時は、本田宗一郎と、がむしゃらに夢を追った。あったのは若さだけだった。

司会●ところで、1959年マン島TTに、電気洗濯機を持っていったというのは事実か?

河島●事実だ。自動炊飯器、たくあんの樽漬け、味噌、醤油は持参した。初めて、チームで海外へ行くのでね。

司会●当時の経済、外貨事情を考えると、お金の問題にはご苦労があったと想像するが。

河島●外貨がなかったことは、ヤマハ、スズキさんも同じだったはずだ。私たちの場合は、半年分として、2000ドルの割り当てがあった。これは、航空運賃、宿泊料、食費込みだから、足りるわけがない。

司会●当時は、官公庁要人の“外遊、視察”でも、いわゆる“やみドル”調達は不可欠だったが。

河島●金勘定をして、出来る、やめたを決める会社ではなかった。やると言った以上は行くんだということで。

司会●1959年マン島TTで、今特別に思い出されることは?

河島●レースが終わって、一同やれやれという気分になったときだ。サインポスト近くのナースリイホテル(今はスーパーになっているが)で写した写真を見ると、当時の気持ちが蘇る。30歳だった。

司会●チーム賞を獲得した−。

河島●言ってみれば完走賞だ。

司会●耐久性を実証した。

河島●まず怪我をするな。完走をしなけれはデータがとれない。とにかくデータなしだから。

清水●全く同感だ

。

司会●時間的順序だと、1958年のヤマハのカタリナTT遠征があるが、マン島に的をしぼると、1960年のスズキTT出場になる。

清水●もう40年以上も前の話で、記憶がうすれている。だから、当時のノートを探し出して持参した。河島さんにならって、私の入社は鈴木式織機で木型製作の実習からスタートした。その後設計に移り、タオル織機の設計を担当した。期間を経て戦前自動車の研究をしていた丸山さんから模型飛行機のエンジシを回してみろと言われたのがきっかけとなった。フリー装置をペダルのところにつけたダブルスプロケットホイール(特許)を組み込んだ図面を書き、ダイヤモンド・フリーで草レースに熱中した。そんな経過でレースの世界にのめり込んでいった。はたちそこそこだった。

第1回アサマ(高原耐久ロードレース。1955年)にはヤマハに完敗した。コレダST125のままではレースは無理なので、4段変速にし、バックボーンフレームはモトクロスのようなレースに耐えられるワケがなかったので専用フレームを外注した。スタート間際まで溶接に追われた状況で、レースはおろか、練習もままならなかった。その後、小型自動車工業会が購入したマシンを見た。モンデイアル175を参考にしたフレームで1959年アサマに出場した。1960年TT用125のフレームはその発展型だ。TT出場に関しては、通関手続きをはじめ、荒川テストコースで弁当を運んでもらったり、溶接の面倒をみてもらったり、河島さんにはいろいろお世話になり、お礼をしていなくて申し訳ありません(一同笑)。

司会●で、1960年マン島TTは?

河島●ちょっと参考までに申し上げると1960年のマン島遠征チームは、ホンダでもスズキでもない“日本チーム”だった。小型自動車工業会肝いりの、“日の丸チーム”だった。BOACのコメットに乗り、南回りで英国入りした。

清水●駅頭まで、社長以下のぼりをたてての見送りを受けての遠征だった。盛大な合同歓送会も受けた。コメットの旅に関しては、ストップオーバーのメモが残っている。バンコックでは、薪をくべた蒸気機関車が走っていた。屋根には鈴なりの乗客。それに比べ、空から見た英国のきちんとした町並みと芝生-おとぎのような未知の国へきたように感じた。この落差が最も印象に残った。

司会●その立場でなかったことは承知だが、本当にお金の心配はなかったか?

河島●誰が心配してくれたんでしょうかね(爆笑)。たぶん、小型自動声工業会あたりが補助してくれたのではないかと思うが。

清水●マン島では、ライダー転倒で、走れるかどうかというところまで追いつめられた。メモによると、市野、松本、伊藤光夫ー全員練習中転倒して、マシンうんぬんよりも、本番を無事走り切れるのかどうかが心配になった。マシンの性能差には、唖然とさせられた。サルビイストレートで計った速度がメモに残っている。一番速かったMVアグスタの170km/hプラスに対して、140出ていなかった。レースでは、毎周、ライダーの無事を祈る心境だった。

司会●3年目、1961年には、ヤマハがマン島TTに初出場した。富士登山、アサマレースでは、ヤマハ優位の底流を造り、カリフォルニアのカタリナTT出場という意表外のステップを踏んだ後のTTだったが。

長谷川●日本楽器から独立したのが昭和30年(1955年)、いきなりの富士登山レース、そして、第1回浅間レース(125ccクラス)にも1/2/3で勝った。最後発のメーカーだった。なぜ楽器屋がMCを−という転進の理由としては、 戦時中にプロペラを製造する軍需工場だったという背景がある。金属製、ハミルトン可変ピッチ・ペラ製造のため工作機械、特殊な技術が存在していた。これが、戦後再出発の土台になった。MC生産を決意したのが1954年だった。YA1を10ヵ月で開発した。最後発だから、レースに勝たなきゃいかんということで出場し、たまたま勝った。

1957年のアサマ・レースには、125、250クラスで勝った。翌年カタリナレースに出場した、私が入社したのはこの年だ。新卒ではなく、いわゆる中途入社だった。川上さんという変わった人がいるから、ちょっと会ってみないか、という話であった。それまで私は、穂高工業でクインロケットとか、山口自転車製品のOEMになったエンジンを設計した経緯があった。面接のとき、すでにYC1(175cc)エンジンの中味は知っていたので「ここはいいけれど、この部分はこうしたはうがいい」なんていう話をしたら、じろっと私を見つめ「若いけれど“40男”みたいな口きくね」と言われたのがきっかけだ。

YD1のクランク対策が最初の仕事だったが、なんともならん、設計しなおさなければダメだと断った。そうこうしているうちに、スポーツバイクをやってみないか、という話があり、これがYDS1(YD250S)だった。9月に始め、12月には現物があがり、年明けに耐久テストに入った。私も走った。そこで、1959年の第3回浅間レースのため、急遽レース仕様を造った。レースは完敗した。ホンダはWGPを目指したマシンであり、ヤマハは基本がスポーツバイクからの転用マシン。基本仕様に大きな差があったのである。

司会●ここからマン島用マシンへの過程は?-

長谷川●あくまでもスポーツバイクだから、それなりのことをやらなければ勝てない。大転換をして、WGP用マシン開発にとりかかった。

完全燃焼した1100余日

司会●その要としてロータリー・ディスクバルブ採用に踏み切った。スズキも、1961年用マシンは、ディスクバルブになった。

清水●馬力は出たけれどトラブル続出の惨敗だった。個人的にも、事故と疲れで、NOBLES病院のベッドの上でレーサーの音を慚愧の思いで聞いていた。マン島の過酷さは、マシン、ライダーだけではない。朝4時から公式練習が始まる。その後整備をして、午後6傾からの練習に備える。終わったあとも仕事が山積みしている。

司会●このあたりは長谷川さん、河島さんも同じではなっかたかと想像するが−。

長谷川/河島●同じだった(笑)。

長谷川●走れば壊れるの連続で、徴夜の連続に近い毎日だった。初年の私の目には、河島さんの悠然と歩く姿が、うらやましく、頼もしかった。

清水●ホンダさんは、125/250とも勝った。

司会●レーサーとは別に練習車を持ち込んだという記録が残っているが−。

長谷川●60kmもあるマウンテン・コースを覚えるために、レーサーのフレームにYDSのエンジンを積んだマシンを練習用に造った。これが市販レーサーTD1の原型になった。

司会●ホンダ・チームはCB92を持ち込んだ−。

河島●初年度だけだ。2年以降は4輪で下見をした。

清水●うちも初年度には、SB125・2気筒を練習用に使った。レーサーもナンバーを申請すれば、一定時間帯だが走れたので、レーサー改でフリー走行をした。

司会●練習車に対する地元の人々、メディアの反応はどうだったか?例えば、現在、日本を代表する一台として、グツゲンハイム博物館にも展示されているCB92などは?

河島●あまり相手にされなかった。単に練習車として持っていったわけで、市販のプロモーションなど期待していなかった。

司会●後期アサマから、最初のマン島TTにかけてのホンダ・レーサーは、NSU、例えば125ccのC80Zとレン・フオツクスとは非常によく似ている。本田宗一郎さんがNSUに傾倒されていたふしがある。

河島●ペンリイ(JC)は確かにNSU(フオツクス)からヒントを得ている。私もマン島へ行く7〜8年前に、フオルクスワーゲン、ネッカースウルムのNSU工場・博物館などを見て歩いた経験がある。

司会●これは、単なる視察だったか?特別な“おみやげ”は?

河島●本田さんがドイツから工作機械を買ったが、ドイツのメーカーより何を作るのか、

教えてほしいということで「お前いってこい」ということで一人で行かされた。ついでに色々と見て回った。

司会●スズキのマシンは2転、3転の後落ち着いた。

清水●第1回浅間では車体に手こずったので、1959年用マシンはむしろフレームに重点を絞った。モンデイアルを参考に設計したフレームの強度は十分だった。その後は、高回転・高出力主義に沿う多気筒化、狭まるパワーバンドに対処する多段変速機化に方向性を定めた。

マン島用50ccの8段に始まる多段化の過程で歯車の設計には苦労した。当初、藤野篤之さんのフルマークギヤを使った。その後東工大の中田孝教授を訪ね転位歯車の指導を受け原書を頂いた。私自身もタイガー計算機、転位歯車計算尺を使い、多段化するミッション歯車の設計を行った。

軽く小さく、という方向性から、まず空気抵抗削減に挑んだ。ライダーを乗せた実物で、大阪大学、立川航空自衛隊第3研究所の風洞実験、金粉を流した海流水槽を作ったり、明大の煙風洞など施設を利用した。軽く−の方向性では、先ず材質。マグネシウム、チタン、アルミ(ジュラルミン)などを採用した。

1963年の、いわゆるジュラルミン・フレームは、たまたま住友軽金属に同級生がいたので、材料選択、酸洗い、溶接棒など、すべて教えてもらって造った。ところが、誰も乗りたがらない。よし、と乗った、ヒユー・アンダーソンがタイムを出したら、我も我もに変わった。軽量化には1円玉を使った。径20mm、厚み1.5mmの一円玉の重量は1g。これを単位にした軽量化をしよう、という考えを実践した。

司会●今も支柱として生き続けるスズキの伝統が、この時期に生まれたわけですね。アンダーソンには、最近お会いになったとか−。

清水●8月に家族でニュージーランド旅行をした。オークランドのホテルから200km離れたハミルトンの自宅に電話したら、すぐに迎え来た。終日アンダーソンと旧交を温めた。彼は長年のモーターサイクル・スポーツの普及と世界選手権獲得4回という実績を残し、英国女王から、M.B.E(Member of the British Empire)を叙勲された。現在は、クラシックモーターサイクルを収集し時折レースを楽しみ、悠々自適の生活をしている。

司会●ヤマハの流れは、DKWに始まり、アドラー、そして、WGPマシンはMZから学んだように見えるが。

長谷川●(ロータリー・ディスク)吸入系だけだ。それよりも、高回転でのコンロツド大端部破損が当面の問題だった。強制潤滑にする前、ローラーから、ニードル(ベアリング)に変えた。この開発には苦労した。当時、ニードルは日本でやっているところはなかった。当時名古屋工大の船越さんが、日本のスペシャリストだった。(前身の)日本トムソンという小さい会社を訪ね、特殊加工を主にした開発をともにし、新しいニードルベアリングの構造が生まれた。その結果、回転、出力が上がった。強制潤滑はアサマのころ、YDS1につけた。市販車としては、YDS3、YA5から“オートルーブ”という名前で採用した。

清水●同じ時期、1959年アサマでは、大端の焼き付きで苦労した。どれだけ苦労をし、試作をしたか。私たちも“バラ・ニードル”を使った。その結果、負荷容量と周速-焼き付き、折れない限界まで、いかに設計をするかがひとつの要諦だと考えた。耐久性確認のための8時間全開連続テストが、その後、標準化された。

長谷川●2ストロークは、とにかくピストンと大・小端軸受けが要。これが解決すればいくらでもパワーが出るという予感がした。

司会●ホンダ・マシンの軸受け問題は?

河島●大端部はむろん最も弱い部分だが、2ストロークほどの苦労はなかった、組み立てクランクの精度が出ない、などがむしろ問題だった。エンジンはかなり安定していたので、この年は、むしろ私の持論である、曲がる、止まる-つまり、車体まわりのバランス向上を主眼にし、ラップタイムを短縮した。

司会●小型自動車工業会が、産業振興の一環として購入したマシンなどを通じての“学習期”をへて、独自の技術を、関連産業と共に大変なご苦労を通じて積み上げた。結果として、3メーカーそれぞれ、3年後に当面の目標である、世界選手権を獲得された。わずか、1100余日。この短期間に、なぜこれはどの成果を挙げられたか?驚異的な“上昇カーブ”を見る限り、お三方とも“スーパーマン”に見える。1961年、日本メーカーとして、最初に世界の頂点立ったチームを率いられた河島さんのご感慨は?

河島●例えはマン島では、寝る時間などなかつた。ちょっとした椅子があれば、着の身着のままで休息、睡眠した。若かった(とつぶやく)。たった3年というけれど、実際は6年分くらいの仕事をした。先ず体力がなかったら勤まらなかった。

長谷川●マン島では毎年歯が欠けた。カリカリに焼いたベーコンが原因だが、不眠、不休による過労の結果だ。

清水●入院した人もいますよ(笑)。

司会●清水さんは、特別な思い出をお持ちで-

清水●この部屋に入って来たとき、いやな写真があるなと思った。アンダーソンの125に乗っている写真までは良かった。この後、250で転倒した。これは数時間前に撮られた写真だ。

司会●ご自身小生涯最大の“失敗”と言われる事故−。

清水●ガレージからパドックまで公道を走行して来た。

河島●私らも、ナースリイホテルから、監督である私自身を含め、マシンでパドック入りするのは常だった。

清水●芝地の勾配で、サマソート(空中回転)をして、頭から落ちた。そのときはよかったけれど、その後体調が悪くなりNOBLES病院に入院した。このレースは全滅。どん底だった。

司会●1961年、ホンダが125/250・2クラスを制覇したマシン、特に250・4気筒の性能向上ぶりは驚異的だ。どんな体制から、これ程の結果が生まれたのか?

河島●清水さんも同じようなことおっしゃっていたが、私は設計課長だった。WGP出場に伴い、第二研究課を設立した。エンジン設計から、ライダーに至るすべてを含んだ、軍隊でいうとアメリカ海兵隊のような組織だった。上は本田宗一郎、社長だけだから、しゃにむにやれば、エンジン馬力も上がる。課長としては、どなれば結果がでる。

司会●しかし、明確な方向付けはなされた?

河島●本田さんは変わったことをやる、同じことをやるのが嫌いだったので、上は言うだけでよいが、係長クラスは大変な苦労をした。

司会●清水さんの立場からは?

清水●来年もやると聞いていたので、コスト概算を含む、年間計画を作った。スタート後は、遮二無二図面を引き、実験をし、レースの準備をする精一杯の生活だった。

1962年に始まった50ccクラス選手権用マシンの開発は、1960年代クラブマンレースでトーハツのランペットが圧勝していた。打ち負かす新エンジンRM単気筒ロータリー5段ミッションが1961年9月ごろ完成した。当時、愛知県の津島市はオートレースが盛んで10月22日にレースが開催され、急きょ参加を決めた。このレースで常勝ランペット玉田を退け優勝を飾った。このRMのエンジンが1962年のマン島TT50ccクラスで優勝したRM62のベースとなった。

司会●マン島へ送った、エンジンとその部品が世界選手権獲得への決定的な役割を果たした。

清水●当時のメモにはこう書いてある。「発送添付=エンジンをバラすな。そのまま使用!フランス=5月6日、スペイン=13日。5.8馬力?(8.5馬力の誤り)/10500回転、最高速133km/h。マン島発送=6月8日。9.3馬力/11500回転、最高速144km/h」性能を確認したエンジンと、排気膨張管が、マン島TT優勝の決定的な役割を果たし、世界タイトル獲得の鍵になった。

司会●デグナーについては、いろいろ書かれているが、現在から見た彼の評価は?

清水●見る、聞くは重要だが、最後は自力本願ですね。デグナーに私が教わったのはドイツ的な合理思考。ひとつのものを徹底的に最後までやる。圧縮比を決めるにも、ビュレット、何枚もの板を使って最適値を精密に出す。彼に関しては、1960年以降、マン島で同じホテルに宿泊したため、卓球をしたり、マシンについて差し障りがない情報を交換したりしていた。

司会●ヤマハRD48からRD56に至る世界制覇への1000余日間の過程は?

長谷川●マシンは徹底的に造り直した。ディスクバルブを3mm厚の固定から、最終的には1mmの浮動に改良したことがポイントだ。他車はどういう構造をしているか知らないが、試行錯誤の結果で、うちはこれで行こうということになった。そのはかには徹底した分離潤滑とCDIの採用。三菱電機と共同開発した銀電池を使用したCDIは、パテントを含む他社に先がけたものだった。

司会●ライダー、特に伊藤史朗についてなにか

長谷川●1964年、伊藤史朗はマン島まで行きながら走らなかった。その理由には秘話がある。それ以後、うちと彼との関係は途絶えた(1964年最終の日本GPに伊藤史朗はヤマハで出場しているから、この発言は誤りで長谷川氏の記憶違いである)。彼の名誉のため、その理由は今日に至るまで口外していない。

司会●1961年マン島で、お三方は顔を合わせているはずだが、特別な思い出は?

清水●1960年は“日本チーム”だったから、ホテルは違うが何かと交流があった。1961年は、マシンが走らなかったので、その手当てだけ、余裕はなかった。

長谷川●ダグラスベイ・ホテルに泊まった。初めてなので、レースだけで精一杯だった。

司会●その後のマン島、あるいは、大陸のWGP現場での交流は?

長谷川●現場で会えば、むろん挨拶する程度でとくに交流はなかったと思う。

ところでレース以外でマン島の思い出として、今も鮮明なのは、マン島を表示する旗印だ。人の片脚だけ3本を放射状に、丁度「人」の文字のように、走っているような形だ。「Anywhere you throw me,I stand」昔、アイルランド、スコットランド、イングランドに囲まれながら、どっこい生きてきたたくましさを感じるのである。

(つづく)

その2へ Menu へ

【別冊モーターサイクリスト 創刊300号特別企画】座談会

丁度半世紀前。日本は敗戦の荒廃の中で、復興への道を模索していた。

朝鮮戦争による金へん景気で、経済は立ち直りの兆しを見せたが、環境は極度に厳しかった。

戦後数年を経ずして、雨後の竹の子のように林立しはじめた日本のMC産業は、丁度そのころ最初の試練の場に遭遇した。名古屋TT(1952年)、富士登山レース、そして4回の浅間レースを通じて、企業は覇権を競い合った。その過程で蓄積された、巨大なエネルギーを内包した慣性は、世界の頂点に向け、奔流のようにほとばしった。

1959年、ホンダのマン島TTに始まる、世界一への果敢な挑戦は、10年を経ずして目的を成就した。この激動の時代を“当事者”・・・レース活動のチーフとして、生き抜いたご三方・・・河島喜好、清水正尚、長谷川武彦・・・各氏に一堂に会していただき、過去を振り返り、未来を語っていただいた。

30歳に託された大役

司会●半世紀程前、現世代がはとんど忘れかけている“事件”が起こった。(元)西ドイツと日本は、いわゆる“奇跡の経済復興”をなしとげた。その先兵、牽引車だったのが、MCと“弱電”産業だった。家電製品を主にした弱電はさておき、モーターサイクル(以下MC)には単なる乗り物、道具という域をこえた魅力があった。個人的な思い出になるが、谷口尚巳(ホンダ)がマン島TTで6位に入った、伊藤光夫(スズキ)が50ccTTで優勝した、あるいは、伊藤史朗(ヤマハ)がどうしたとかいう話は、世界でも通用する日本、日本人として、誇り、励みになった。その時代に、最前線で世界の頂点に立つために、活躍された方々の“今”から見てのお話を伺うために、お集まりいただいた。

時間的な順序でまず河島さんにお伺いしたい。あの時代にレースをし、勝たなければいけないという、いわゆる“現場”は、私個人には、想像を絶するすさまじい環境だったと想像するが−。

河島●日本楽器さんとか、スズキ自動車さんはすでに大会社だった。本田技術研究所(本田技研工業の前身)は、ほんとに小さい会社だった。本来なら、日本楽器(ヤマハ)に入りたかったが、入れなかった。私がホンダに入社した当時は、12〜13人の町工場同然で、当時の苦労はよく分かっているつもりだ。ひっきりなしに社員が変わる。いなくなった社員がどうしているんだろうと思っていたら、スズキさんに入社していたり(笑)−。当時は、本田宗一郎と、がむしゃらに夢を追った。あったのは若さだけだった。

司会●ところで、1959年マン島TTに、電気洗濯機を持っていったというのは事実か?

河島●事実だ。自動炊飯器、たくあんの樽漬け、味噌、醤油は持参した。初めて、チームで海外へ行くのでね。

司会●当時の経済、外貨事情を考えると、お金の問題にはご苦労があったと想像するが。

河島●外貨がなかったことは、ヤマハ、スズキさんも同じだったはずだ。私たちの場合は、半年分として、2000ドルの割り当てがあった。これは、航空運賃、宿泊料、食費込みだから、足りるわけがない。

司会●当時は、官公庁要人の“外遊、視察”でも、いわゆる“やみドル”調達は不可欠だったが。

河島●金勘定をして、出来る、やめたを決める会社ではなかった。やると言った以上は行くんだということで。

司会●1959年マン島TTで、今特別に思い出されることは?

河島●レースが終わって、一同やれやれという気分になったときだ。サインポスト近くのナースリイホテル(今はスーパーになっているが)で写した写真を見ると、当時の気持ちが蘇る。30歳だった。

司会●チーム賞を獲得した−。

河島●言ってみれば完走賞だ。

司会●耐久性を実証した。

河島●まず怪我をするな。完走をしなけれはデータがとれない。とにかくデータなしだから。

清水●全く同感だ

。

司会●時間的順序だと、1958年のヤマハのカタリナTT遠征があるが、マン島に的をしぼると、1960年のスズキTT出場になる。

清水●もう40年以上も前の話で、記憶がうすれている。だから、当時のノートを探し出して持参した。河島さんにならって、私の入社は鈴木式織機で木型製作の実習からスタートした。その後設計に移り、タオル織機の設計を担当した。期間を経て戦前自動車の研究をしていた丸山さんから模型飛行機のエンジシを回してみろと言われたのがきっかけとなった。フリー装置をペダルのところにつけたダブルスプロケットホイール(特許)を組み込んだ図面を書き、ダイヤモンド・フリーで草レースに熱中した。そんな経過でレースの世界にのめり込んでいった。はたちそこそこだった。

第1回アサマ(高原耐久ロードレース。1955年)にはヤマハに完敗した。コレダST125のままではレースは無理なので、4段変速にし、バックボーンフレームはモトクロスのようなレースに耐えられるワケがなかったので専用フレームを外注した。スタート間際まで溶接に追われた状況で、レースはおろか、練習もままならなかった。その後、小型自動車工業会が購入したマシンを見た。モンデイアル175を参考にしたフレームで1959年アサマに出場した。1960年TT用125のフレームはその発展型だ。TT出場に関しては、通関手続きをはじめ、荒川テストコースで弁当を運んでもらったり、溶接の面倒をみてもらったり、河島さんにはいろいろお世話になり、お礼をしていなくて申し訳ありません(一同笑)。

司会●で、1960年マン島TTは?

河島●ちょっと参考までに申し上げると1960年のマン島遠征チームは、ホンダでもスズキでもない“日本チーム”だった。小型自動車工業会肝いりの、“日の丸チーム”だった。BOACのコメットに乗り、南回りで英国入りした。

清水●駅頭まで、社長以下のぼりをたてての見送りを受けての遠征だった。盛大な合同歓送会も受けた。コメットの旅に関しては、ストップオーバーのメモが残っている。バンコックでは、薪をくべた蒸気機関車が走っていた。屋根には鈴なりの乗客。それに比べ、空から見た英国のきちんとした町並みと芝生-おとぎのような未知の国へきたように感じた。この落差が最も印象に残った。

司会●その立場でなかったことは承知だが、本当にお金の心配はなかったか?

河島●誰が心配してくれたんでしょうかね(爆笑)。たぶん、小型自動声工業会あたりが補助してくれたのではないかと思うが。

清水●マン島では、ライダー転倒で、走れるかどうかというところまで追いつめられた。メモによると、市野、松本、伊藤光夫ー全員練習中転倒して、マシンうんぬんよりも、本番を無事走り切れるのかどうかが心配になった。マシンの性能差には、唖然とさせられた。サルビイストレートで計った速度がメモに残っている。一番速かったMVアグスタの170km/hプラスに対して、140出ていなかった。レースでは、毎周、ライダーの無事を祈る心境だった。

司会●3年目、1961年には、ヤマハがマン島TTに初出場した。富士登山、アサマレースでは、ヤマハ優位の底流を造り、カリフォルニアのカタリナTT出場という意表外のステップを踏んだ後のTTだったが。

長谷川●日本楽器から独立したのが昭和30年(1955年)、いきなりの富士登山レース、そして、第1回浅間レース(125ccクラス)にも1/2/3で勝った。最後発のメーカーだった。なぜ楽器屋がMCを−という転進の理由としては、 戦時中にプロペラを製造する軍需工場だったという背景がある。金属製、ハミルトン可変ピッチ・ペラ製造のため工作機械、特殊な技術が存在していた。これが、戦後再出発の土台になった。MC生産を決意したのが1954年だった。YA1を10ヵ月で開発した。最後発だから、レースに勝たなきゃいかんということで出場し、たまたま勝った。

1957年のアサマ・レースには、125、250クラスで勝った。翌年カタリナレースに出場した、私が入社したのはこの年だ。新卒ではなく、いわゆる中途入社だった。川上さんという変わった人がいるから、ちょっと会ってみないか、という話であった。それまで私は、穂高工業でクインロケットとか、山口自転車製品のOEMになったエンジンを設計した経緯があった。面接のとき、すでにYC1(175cc)エンジンの中味は知っていたので「ここはいいけれど、この部分はこうしたはうがいい」なんていう話をしたら、じろっと私を見つめ「若いけれど“40男”みたいな口きくね」と言われたのがきっかけだ。

YD1のクランク対策が最初の仕事だったが、なんともならん、設計しなおさなければダメだと断った。そうこうしているうちに、スポーツバイクをやってみないか、という話があり、これがYDS1(YD250S)だった。9月に始め、12月には現物があがり、年明けに耐久テストに入った。私も走った。そこで、1959年の第3回浅間レースのため、急遽レース仕様を造った。レースは完敗した。ホンダはWGPを目指したマシンであり、ヤマハは基本がスポーツバイクからの転用マシン。基本仕様に大きな差があったのである。

司会●ここからマン島用マシンへの過程は?-

長谷川●あくまでもスポーツバイクだから、それなりのことをやらなければ勝てない。大転換をして、WGP用マシン開発にとりかかった。

完全燃焼した1100余日

司会●その要としてロータリー・ディスクバルブ採用に踏み切った。スズキも、1961年用マシンは、ディスクバルブになった。

清水●馬力は出たけれどトラブル続出の惨敗だった。個人的にも、事故と疲れで、NOBLES病院のベッドの上でレーサーの音を慚愧の思いで聞いていた。マン島の過酷さは、マシン、ライダーだけではない。朝4時から公式練習が始まる。その後整備をして、午後6傾からの練習に備える。終わったあとも仕事が山積みしている。

司会●このあたりは長谷川さん、河島さんも同じではなっかたかと想像するが−。

長谷川/河島●同じだった(笑)。

長谷川●走れば壊れるの連続で、徴夜の連続に近い毎日だった。初年の私の目には、河島さんの悠然と歩く姿が、うらやましく、頼もしかった。

清水●ホンダさんは、125/250とも勝った。

司会●レーサーとは別に練習車を持ち込んだという記録が残っているが−。

長谷川●60kmもあるマウンテン・コースを覚えるために、レーサーのフレームにYDSのエンジンを積んだマシンを練習用に造った。これが市販レーサーTD1の原型になった。

司会●ホンダ・チームはCB92を持ち込んだ−。

河島●初年度だけだ。2年以降は4輪で下見をした。

清水●うちも初年度には、SB125・2気筒を練習用に使った。レーサーもナンバーを申請すれば、一定時間帯だが走れたので、レーサー改でフリー走行をした。

司会●練習車に対する地元の人々、メディアの反応はどうだったか?例えば、現在、日本を代表する一台として、グツゲンハイム博物館にも展示されているCB92などは?

河島●あまり相手にされなかった。単に練習車として持っていったわけで、市販のプロモーションなど期待していなかった。

司会●後期アサマから、最初のマン島TTにかけてのホンダ・レーサーは、NSU、例えば125ccのC80Zとレン・フオツクスとは非常によく似ている。本田宗一郎さんがNSUに傾倒されていたふしがある。

河島●ペンリイ(JC)は確かにNSU(フオツクス)からヒントを得ている。私もマン島へ行く7〜8年前に、フオルクスワーゲン、ネッカースウルムのNSU工場・博物館などを見て歩いた経験がある。

司会●これは、単なる視察だったか?特別な“おみやげ”は?

河島●本田さんがドイツから工作機械を買ったが、ドイツのメーカーより何を作るのか、

教えてほしいということで「お前いってこい」ということで一人で行かされた。ついでに色々と見て回った。

司会●スズキのマシンは2転、3転の後落ち着いた。

清水●第1回浅間では車体に手こずったので、1959年用マシンはむしろフレームに重点を絞った。モンデイアルを参考に設計したフレームの強度は十分だった。その後は、高回転・高出力主義に沿う多気筒化、狭まるパワーバンドに対処する多段変速機化に方向性を定めた。

マン島用50ccの8段に始まる多段化の過程で歯車の設計には苦労した。当初、藤野篤之さんのフルマークギヤを使った。その後東工大の中田孝教授を訪ね転位歯車の指導を受け原書を頂いた。私自身もタイガー計算機、転位歯車計算尺を使い、多段化するミッション歯車の設計を行った。

軽く小さく、という方向性から、まず空気抵抗削減に挑んだ。ライダーを乗せた実物で、大阪大学、立川航空自衛隊第3研究所の風洞実験、金粉を流した海流水槽を作ったり、明大の煙風洞など施設を利用した。軽く−の方向性では、先ず材質。マグネシウム、チタン、アルミ(ジュラルミン)などを採用した。

1963年の、いわゆるジュラルミン・フレームは、たまたま住友軽金属に同級生がいたので、材料選択、酸洗い、溶接棒など、すべて教えてもらって造った。ところが、誰も乗りたがらない。よし、と乗った、ヒユー・アンダーソンがタイムを出したら、我も我もに変わった。軽量化には1円玉を使った。径20mm、厚み1.5mmの一円玉の重量は1g。これを単位にした軽量化をしよう、という考えを実践した。

司会●今も支柱として生き続けるスズキの伝統が、この時期に生まれたわけですね。アンダーソンには、最近お会いになったとか−。

清水●8月に家族でニュージーランド旅行をした。オークランドのホテルから200km離れたハミルトンの自宅に電話したら、すぐに迎え来た。終日アンダーソンと旧交を温めた。彼は長年のモーターサイクル・スポーツの普及と世界選手権獲得4回という実績を残し、英国女王から、M.B.E(Member of the British Empire)を叙勲された。現在は、クラシックモーターサイクルを収集し時折レースを楽しみ、悠々自適の生活をしている。

司会●ヤマハの流れは、DKWに始まり、アドラー、そして、WGPマシンはMZから学んだように見えるが。

長谷川●(ロータリー・ディスク)吸入系だけだ。それよりも、高回転でのコンロツド大端部破損が当面の問題だった。強制潤滑にする前、ローラーから、ニードル(ベアリング)に変えた。この開発には苦労した。当時、ニードルは日本でやっているところはなかった。当時名古屋工大の船越さんが、日本のスペシャリストだった。(前身の)日本トムソンという小さい会社を訪ね、特殊加工を主にした開発をともにし、新しいニードルベアリングの構造が生まれた。その結果、回転、出力が上がった。強制潤滑はアサマのころ、YDS1につけた。市販車としては、YDS3、YA5から“オートルーブ”という名前で採用した。

清水●同じ時期、1959年アサマでは、大端の焼き付きで苦労した。どれだけ苦労をし、試作をしたか。私たちも“バラ・ニードル”を使った。その結果、負荷容量と周速-焼き付き、折れない限界まで、いかに設計をするかがひとつの要諦だと考えた。耐久性確認のための8時間全開連続テストが、その後、標準化された。

長谷川●2ストロークは、とにかくピストンと大・小端軸受けが要。これが解決すればいくらでもパワーが出るという予感がした。

司会●ホンダ・マシンの軸受け問題は?

河島●大端部はむろん最も弱い部分だが、2ストロークほどの苦労はなかった、組み立てクランクの精度が出ない、などがむしろ問題だった。エンジンはかなり安定していたので、この年は、むしろ私の持論である、曲がる、止まる-つまり、車体まわりのバランス向上を主眼にし、ラップタイムを短縮した。

司会●小型自動車工業会が、産業振興の一環として購入したマシンなどを通じての“学習期”をへて、独自の技術を、関連産業と共に大変なご苦労を通じて積み上げた。結果として、3メーカーそれぞれ、3年後に当面の目標である、世界選手権を獲得された。わずか、1100余日。この短期間に、なぜこれはどの成果を挙げられたか?驚異的な“上昇カーブ”を見る限り、お三方とも“スーパーマン”に見える。1961年、日本メーカーとして、最初に世界の頂点立ったチームを率いられた河島さんのご感慨は?

河島●例えはマン島では、寝る時間などなかつた。ちょっとした椅子があれば、着の身着のままで休息、睡眠した。若かった(とつぶやく)。たった3年というけれど、実際は6年分くらいの仕事をした。先ず体力がなかったら勤まらなかった。

長谷川●マン島では毎年歯が欠けた。カリカリに焼いたベーコンが原因だが、不眠、不休による過労の結果だ。

清水●入院した人もいますよ(笑)。

司会●清水さんは、特別な思い出をお持ちで-

清水●この部屋に入って来たとき、いやな写真があるなと思った。アンダーソンの125に乗っている写真までは良かった。この後、250で転倒した。これは数時間前に撮られた写真だ。

司会●ご自身小生涯最大の“失敗”と言われる事故−。

清水●ガレージからパドックまで公道を走行して来た。

河島●私らも、ナースリイホテルから、監督である私自身を含め、マシンでパドック入りするのは常だった。

清水●芝地の勾配で、サマソート(空中回転)をして、頭から落ちた。そのときはよかったけれど、その後体調が悪くなりNOBLES病院に入院した。このレースは全滅。どん底だった。

司会●1961年、ホンダが125/250・2クラスを制覇したマシン、特に250・4気筒の性能向上ぶりは驚異的だ。どんな体制から、これ程の結果が生まれたのか?

河島●清水さんも同じようなことおっしゃっていたが、私は設計課長だった。WGP出場に伴い、第二研究課を設立した。エンジン設計から、ライダーに至るすべてを含んだ、軍隊でいうとアメリカ海兵隊のような組織だった。上は本田宗一郎、社長だけだから、しゃにむにやれば、エンジン馬力も上がる。課長としては、どなれば結果がでる。

司会●しかし、明確な方向付けはなされた?

河島●本田さんは変わったことをやる、同じことをやるのが嫌いだったので、上は言うだけでよいが、係長クラスは大変な苦労をした。

司会●清水さんの立場からは?

清水●来年もやると聞いていたので、コスト概算を含む、年間計画を作った。スタート後は、遮二無二図面を引き、実験をし、レースの準備をする精一杯の生活だった。

1962年に始まった50ccクラス選手権用マシンの開発は、1960年代クラブマンレースでトーハツのランペットが圧勝していた。打ち負かす新エンジンRM単気筒ロータリー5段ミッションが1961年9月ごろ完成した。当時、愛知県の津島市はオートレースが盛んで10月22日にレースが開催され、急きょ参加を決めた。このレースで常勝ランペット玉田を退け優勝を飾った。このRMのエンジンが1962年のマン島TT50ccクラスで優勝したRM62のベースとなった。

司会●マン島へ送った、エンジンとその部品が世界選手権獲得への決定的な役割を果たした。

清水●当時のメモにはこう書いてある。「発送添付=エンジンをバラすな。そのまま使用!フランス=5月6日、スペイン=13日。5.8馬力?(8.5馬力の誤り)/10500回転、最高速133km/h。マン島発送=6月8日。9.3馬力/11500回転、最高速144km/h」性能を確認したエンジンと、排気膨張管が、マン島TT優勝の決定的な役割を果たし、世界タイトル獲得の鍵になった。

司会●デグナーについては、いろいろ書かれているが、現在から見た彼の評価は?

清水●見る、聞くは重要だが、最後は自力本願ですね。デグナーに私が教わったのはドイツ的な合理思考。ひとつのものを徹底的に最後までやる。圧縮比を決めるにも、ビュレット、何枚もの板を使って最適値を精密に出す。彼に関しては、1960年以降、マン島で同じホテルに宿泊したため、卓球をしたり、マシンについて差し障りがない情報を交換したりしていた。

司会●ヤマハRD48からRD56に至る世界制覇への1000余日間の過程は?

長谷川●マシンは徹底的に造り直した。ディスクバルブを3mm厚の固定から、最終的には1mmの浮動に改良したことがポイントだ。他車はどういう構造をしているか知らないが、試行錯誤の結果で、うちはこれで行こうということになった。そのはかには徹底した分離潤滑とCDIの採用。三菱電機と共同開発した銀電池を使用したCDIは、パテントを含む他社に先がけたものだった。

司会●ライダー、特に伊藤史朗についてなにか

長谷川●1964年、伊藤史朗はマン島まで行きながら走らなかった。その理由には秘話がある。それ以後、うちと彼との関係は途絶えた(1964年最終の日本GPに伊藤史朗はヤマハで出場しているから、この発言は誤りで長谷川氏の記憶違いである)。彼の名誉のため、その理由は今日に至るまで口外していない。

司会●1961年マン島で、お三方は顔を合わせているはずだが、特別な思い出は?

清水●1960年は“日本チーム”だったから、ホテルは違うが何かと交流があった。1961年は、マシンが走らなかったので、その手当てだけ、余裕はなかった。

長谷川●ダグラスベイ・ホテルに泊まった。初めてなので、レースだけで精一杯だった。

司会●その後のマン島、あるいは、大陸のWGP現場での交流は?

長谷川●現場で会えば、むろん挨拶する程度でとくに交流はなかったと思う。

ところでレース以外でマン島の思い出として、今も鮮明なのは、マン島を表示する旗印だ。人の片脚だけ3本を放射状に、丁度「人」の文字のように、走っているような形だ。「Anywhere you throw me,I stand」昔、アイルランド、スコットランド、イングランドに囲まれながら、どっこい生きてきたたくましさを感じるのである。

(つづく)

その2へ Menu へ

e

e

現在はロンドンに居住される「神田頼樹記者」の企画で

2002年10月本座談会が実現した。

「別冊モーターサイクリスト」の2002年12月号および

2003年1月号に、掲載されました。

2002年10月本座談会が実現した。

「別冊モーターサイクリスト」の2002年12月号および

2003年1月号に、掲載されました。

往年の河島(ホンダ)・長谷川(ヤマハ)・清水(スズキ)監督の座談会

|

|

| ホンダ河島喜好監督 | |

|

|

| ヤマハ長谷川武彦監督 | |

|

|

| スズキ清水正尚監督 | |

|

司会:欧州在住のモータージャーナリスト いわた・げん(神田頼樹)。同氏は本誌の姉妹誌であるモーターサイクリスト誌の編集部員を経てフリージャーナリストとして独立。1970年代に欧州へと居を移し、現在は、日本人屈指の国際派記者として知られている。今回の座談会開催は以前から同氏の念願でもあった。 |