⑤『鈴木自工物語』より

1985年7月中日新聞掲載された記事です。

メーカー・個人とも10年間負け知らず

1971年8月22日。松木良助は、この日を『人生最良の日』として、決して忘れたことがない。

この日、英国南西部にある港町ブリストルで、世界モトクロス選手樺250ccクラス第11戦が開かれていた。1位から3三位までをスズキ車が独占。そのままゴールすれは第12戦を待たずに、スズキのメーカー、個人チャンピオンの獲得が決まる。

当時モトクロスレースチームの責任者だった松木は、競技の展開を見ていた。その時、場内放送が流れた。同じ日、オランダ・セントアントニオスで開かれていた世界モトクロス選手権500ccクラスの最終戦の結果を知らせていた。

スズキ車上位独占

「スズキのデ・コスタが優勝です。これでスズキのメーカー、個人チャンピオンが決まりました」

その直後、松木の目の前をスズキ車がトップでゴールイン。2、3位もスズキ。その日はまさに『スズキ・デー』だった。

スズキは1965年、日本のメーカーとして初めてモトクロス・グランプリに挑戦した。しかし初めは完走することさえ難しかった。

3年目から松木を中心に、設計担当の稲垣久雄、稲葉誠一、メカニックの原田実、伊藤利一、伊藤勝平らのメンバーがそろい、本格的な対応が始まった。

改良に改良を重ねて

最初の2年間の反省から、馬力よリトルクを重視してロングストロークのエンジンにした。しかし、振動がひどくて、車体のあちこちに亀裂が入り、たちまちリタイア。

翌年はシリンダーの直径を広げて、ピストンの上下運動幅を縮め、振動を克服、何とか7位。それ以降、軽量化を徹底させ、1970年初めて250ccクラスでメーカーと個人チャンピオンを獲得したはかりだった。

そして1971年は、250ccと500ccクラスでグランプリ。松木は夢のようだった。

1975年、、125ccクラスが世界選手権に格上げされると、スズキはさっそく同クラスに挑戦した。構内悦夫や環浩英らもモトクロスチームに加わり、最強のスタッフだった。初年度から優勝。以来10年間、スズキはメーカー、個人ともにチヤンピオンの座を守り続けている。

中でも1978年には、自社のライダー渡辺明が出場、日本人として初のチャンピオンを獲得している。渡辺は宇都宮市の出身。小学時代から河原で50ccバイクを乗り回し、高校1年にはモトクロスレースに出場していた。

1978年、スズキに入社。当時、陸上部監督だった佐藤寿一に体力トレーニングを受け、めきめき実力をあげた。1978年のチャンピオン獲得は、前年の世界選手権第3戦で再起不能とまでいわれた怪我を克服しての劇的な展開だった。

「私がチャンピオンを獲得できたのも、ライダーの注文を素直に受け止め、マシンを改良してくれた技術者みなさんのおかげ」。スタッフはだれも強いきずなで結はれている。

その1へ Menu へ

1985年7月中日新聞掲載された記事です。

メーカー・個人とも10年間負け知らず

1971年8月22日。松木良助は、この日を『人生最良の日』として、決して忘れたことがない。

この日、英国南西部にある港町ブリストルで、世界モトクロス選手樺250ccクラス第11戦が開かれていた。1位から3三位までをスズキ車が独占。そのままゴールすれは第12戦を待たずに、スズキのメーカー、個人チャンピオンの獲得が決まる。

当時モトクロスレースチームの責任者だった松木は、競技の展開を見ていた。その時、場内放送が流れた。同じ日、オランダ・セントアントニオスで開かれていた世界モトクロス選手権500ccクラスの最終戦の結果を知らせていた。

スズキ車上位独占

「スズキのデ・コスタが優勝です。これでスズキのメーカー、個人チャンピオンが決まりました」

その直後、松木の目の前をスズキ車がトップでゴールイン。2、3位もスズキ。その日はまさに『スズキ・デー』だった。

スズキは1965年、日本のメーカーとして初めてモトクロス・グランプリに挑戦した。しかし初めは完走することさえ難しかった。

3年目から松木を中心に、設計担当の稲垣久雄、稲葉誠一、メカニックの原田実、伊藤利一、伊藤勝平らのメンバーがそろい、本格的な対応が始まった。

改良に改良を重ねて

最初の2年間の反省から、馬力よリトルクを重視してロングストロークのエンジンにした。しかし、振動がひどくて、車体のあちこちに亀裂が入り、たちまちリタイア。

翌年はシリンダーの直径を広げて、ピストンの上下運動幅を縮め、振動を克服、何とか7位。それ以降、軽量化を徹底させ、1970年初めて250ccクラスでメーカーと個人チャンピオンを獲得したはかりだった。

そして1971年は、250ccと500ccクラスでグランプリ。松木は夢のようだった。

1975年、、125ccクラスが世界選手権に格上げされると、スズキはさっそく同クラスに挑戦した。構内悦夫や環浩英らもモトクロスチームに加わり、最強のスタッフだった。初年度から優勝。以来10年間、スズキはメーカー、個人ともにチヤンピオンの座を守り続けている。

中でも1978年には、自社のライダー渡辺明が出場、日本人として初のチャンピオンを獲得している。渡辺は宇都宮市の出身。小学時代から河原で50ccバイクを乗り回し、高校1年にはモトクロスレースに出場していた。

1978年、スズキに入社。当時、陸上部監督だった佐藤寿一に体力トレーニングを受け、めきめき実力をあげた。1978年のチャンピオン獲得は、前年の世界選手権第3戦で再起不能とまでいわれた怪我を克服しての劇的な展開だった。

「私がチャンピオンを獲得できたのも、ライダーの注文を素直に受け止め、マシンを改良してくれた技術者みなさんのおかげ」。スタッフはだれも強いきずなで結はれている。

その1へ Menu へ

渡辺明

どちらもクリック

すると拡大します

すると拡大します

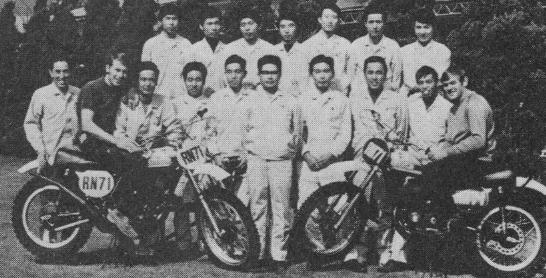

250ccに「ロベ-ル」、500ccに「デ・コスタ-」を配した1971年のスズキチ-ム

e

ジョベ(右)

エバーツ(左)

エバーツ(左)

デ・コスタ(右)

と宿敵ミッコラ

と宿敵ミッコラ

デ・コスタ

ロベール(左)

ゲボス(右)

ゲボス(右)

1968年ペテルソン

1968年ペテルソン

と契約

(鈴木実治郎社長)

と契約

(鈴木実治郎社長)

もうひとつのクランプリ・レース

1960年に世界選手権ロードレース参加を開始したスズキチームは、翌1961年からヨーロッパ各地を転戦するコンチネンタルサーカスの一員として、マン島以外のヨーロッパ大陸にも足を運びはじめていた。1961年にスペイン、フランス、オランダ、ベルギー。そして1962年はそれに加えて西ドイツ、アイルランド、イタリア、フィンランドなどの国々を転戦し、次第にチャンピオンヘの足がかりをつかんでいく。

だが、その戦いに明け暮れる日々の中で、彼らは、ヨーロッパにもうひとつのグランプリ・レースが存在することをはじめて知ったのであった。

“モトクロス”それは当時の日本人にとって、ほとんどなじみのないレースであった。しかしそのモトクロスは、ロードレースに勝るとも劣らない人気を得ており、すでに世界選手権シリーズとしてロードレース同様各国を転戦し、何人ものワールド・チャンピオンを生み出していたのである。そしてこのモトクロスにスズキが興味をもったのは言うまでもない。

毎回レースには何万人という観客を集め、出場するメーカー数もロードに比べてはるかに多く、そして開催国の独特な雰囲気を漂わせながら行われるヨーロッパのモトクロス。

当時日本では、1959年に大阪は信太山で初のモトクロスレースが開催され、1964年には群馬県相馬ケ原で第一回のモトクロス日本グランプリが開催されていたが、マシンはまだ市販車の保安部品をはずした程度のもので、タイヤさえノーマルという状態。ただ不整地を走るというものであった。

それに比べ、ジャンプ、ウィリイ、逆ハンという野性的なテクニックを駆使するヨーロッパのモトクロスは、スズキ・チームの誰の目にも魅力的に映ったのである。そして毎シーズン、ロードレースの遠征から帰国するたび、「我々もヨーロッパのモトクロスに参加しよう」という声が上がり、それは次第に具体的なマシン開発へと進み、ついに1965年、勿論 国内メーカーとしてはとめての、モトクロス・グランプリ出場を果たすこととなる。時はロードレースの50ccに3年連続優勝、125ccではホンダとの熾烈なデッドヒートを繰り広げている、まさに激闘の時代そのまっただ中であった。

本場の固い壁(1965~1969)

初挑戦の1965年は、当時日本国内で”モトクロス男”の異名さえとっていた久保和夫を送り込み、まずはこて調べのつもりであった。しかし、ヨーロッパ選手権を250ccが

1957年、500ccが1952年から、そして世界選手権を250cc1959年、500cc1959年から行っている本場のレースは、国内のそれとは比べものにならないレベルにあった。

出場するレースすべてにリタイアし、順位を気にするどころかまず完走することが大きな璧となる、それは困難なスタートだったのである。翌1966年には久保和夫に加え小島松久を送り込み、1967年にはロードレースを引退したヒユー・アンダーソンが久保とともにGPを転戦するが、レース以前にマシン・トラブルや破損がつづき、走りたくても走れない、苦闘の時期がつづいていくのであった。

当時の、250ccに挑戦したマシンは出力が25ps程度、そして車重は110kgという、まさに非力で鈍重な、本場の荒馬たちとは比較にならない駄馬であったのである。

だが、1967年いっぱいでロードレースのワークス活動を中止する決定を下したスズキは、翌1968年シーズンにむけてもてる力をすべて注ぎ込む態勢をととのえ、ライダーも1967年にハスクバーナで250ccランク3位のオーレ・ペテルソンを起用。この頃はまだトラブルつづきの新興メーカーで、一流ライダーには見向きもされないスズキであったが、マシンの開発力にすぐれた手腕を見せるペテルソンは、願ってもないライダーだったのである。

そしてペテルソンの助言を百パーセント採り入れた1968年型マシンRH68は、ロードレース用マシンをつくりあげてたその情熱そのままに急ピッチの開発がなされた。ペテルソンが第一に主張したのは、最高出力を下げることであった。ロードレース用マシンの手法でエンジンをつくっていた当時の感覚では高回転・高出力を第一とし、低速のない乗りにくいエンジンだったのである。そして充分な強度を確保するフレーム構成や、ハンドル、マフラーといった細かい部品にも本場の正統的な流儀が採り入れられ、まったく新しく生まれかわった新型マシンが完成していくのである。

栄光への助走(1968~1969)

そしてむかえた1968年シーズン。第1戦スペインのバルセロナに姿をあらわした、スマートで、実戦的なスタイリングに生まれ変わったRH68は、多くの人々の興味を引きつけた。レースは、中盤すぎにフットレストを折ってしまいリタイアとなるが、前半それまでにない好調な走りを見せる。

しかしペテルソンは「操縦性は良いが低回転のパワーがない」と、しきりに低回転での乗りにくさを指摘する。この問題点はさっそく本社に報告され、ロードGP全盛時代のような急ピッチの実験、開発が行われ、追っかけ第3戦に新型のシリンダーが到着。この機にペテルソンは、当時の王者ジョエル・ロベール、シルバン・ゲボス、トーレ・ハルマンらと互角の戦いを演じ、第1ヒート2位、第2ヒート3位で総合2位に入賞するという大活躍。まさに1962年のマン島TTに新型チャンバーを間に合わせたあの場面の再現である。

そしてシーズンなかばに惜しくも骨折というアクシデントにあいながら、この年を6位の成績で終了するのであった。

つづく1969年。最高出力30ps/7000rpmリターン4速というエンジンを搭載し、車重を90kgへと軽量化したRH69は、緒戦から好調なすべり出しを見せた。

ペテルソンは第一戦スペインではやくもトップを走る活躍。しかしこの時は泥まみれのレースで、オフィシャルのミスにより優勝をのがすという残念な結果となってしまう。しかしその後のベルギーGPで、初のヒート優勝を果たし、マシンの実力はトップクラスの能力をつけはじめている確信を得るが、いかんせんロベール、ゲボスの両雄とペテルソンではライダーに差がありすぎる。だが、その劣勢の中でペテルソンは健闘し、ライダー・ランキングをロベール、ゲボスにつづいて3位、メーカー・ランキングでは当時の絶対的な王者、チェコスロバキアのC.Zにつづく第2位を獲得するに至るのであった。そして1970年シーズンをひかえ、「すでにマシンの実力はCZに勝るとも劣らないところまできている。あとはライダーをなんとかすれば」そう考えたスズキでは、なんと大胆にも″スーパースター″ロベール、ゲボスのふたりに、契約の話をもちかけたのであった。

王者との出会い(1970)

ロベールとスズキのはじめてのコンタクトは、まだそのマシンが海のものとも山のものともつかない、1966年末のことであった。しかしこの時はスズキからの交渉ではなく、なんと当のロベールとトーレ・ハルマンがベルギーにあるスズキの事務所をぶらりと訪ね「これこれこのぐらい出すならスズキに乗っても良い」と、冗談半分の法外な契約金の要求額を示して帰っただけであった。

この時はスズキとしてもその話をう飲みにはできず、単に話だけに終わったものの、ロベールをはじめとする第一級のライダーたちにとっても、ロードGPを席巻し、モトクロスGPでも次第に、それも急ピッチに実力をつけはじめたスズキの行動は、少なからず気になる存在だったのである。

そしてベルギーでの接触から四年後、スズキは世界のモトクロス界でも名実ともに第一級の地位につき、胸を張ってふたりのスーパースター、ロベールとゲボスに契約の交渉を持ちかけた。そしてその答は、勿論「イエス」だったのである。

ジョエル・ロベール、シルバン・ゲボス、そしてオーレ・ペテルソンの三人を擁したスズキ・チームは、マシン開発でも長足な進歩を遂げていた。最高出力の30psに大きな変化はないが、問題であった低中速性能は一段と向上し、モトクロスでもっとも重要とされる低回転からのピックアップも良くなった。また車体まわりも大幅に手が加えられ、軽量化につぐ軽量化で、その車重は80kgそこそこにまでなっていた。

この間の実験、開発に、ロードGP時代に蓄積した多くのノウハウがものを言ったのは当然の結果だった。

ポートタイミングやエキスパンションチャンバーによるエンジンのキャラクター設定。また材料面や加工技術によって車体各部の軽量化を果たすのはお手のものだったのである。

そして、それまでのアルミ地肌から、鮮かな黄色に塗装されたタンクの、新型RH70は、三人のライダーの前に並べられたのである。

モトクロスGPに初挑戦から5年、ロード時代には経験し得なかった多くの苦しみを過ぎて、スズキはその時、栄光にむかって大きくはばたこうとしていた。

黄金時代の到来(1970~1971)

万全の態勢でむかえた1970年シーズン、第一戦は例年のごとくスペインはバルセロナのサバデル・サーキットで開催された。そしてこの開幕戦、ロベールはまさに水を得た魚のようであった。数万の観客を集めたコース上を、彼の黄色いRH70は、誰ひとりの追撃をもゆるさず、まったくの独走を保ったまま両ヒートを走りきってしまうのである。

その後の活濯は、王者ロベールの快走、ゲボスの力闘、そして苦闘の時代のマシン開発に大きな力となったペテルソンの健闘と、まさに縦横無尽の戦いを見せ、シリーズ中盤の第8戦イギリスGPでは早くも念願の250ccクラス・メーカー・タイトルを決定したのである。

この年ロベールとゲボスは最終戦まで個人タイトルを争ったが、それまでCZで2年連続のチャンピオンに輝いていたロベールはその貫禄とも言える走りでゲボスから逃げ切り、3年連続、4度目の250ccクラス・チャンピオンの座についたのである。

翌1971年からは、最大排気量である500ccクラスにも挑戦を開始し、ライダーには、250ccクラスでロベール、ゲボスの唯一のライバルであった、ベルギー人ロジャー・デ・

コスタを起用。マシンは、排気量367cc、最高出力41ps/7000rpmというRN71を用意し、前年までのチャンピオン、ハスクバーナに乗るB・アベルグ、CZのP・フレンドリッチとまっこうから対戦することとなつた。

すでに250ccクラスは、ロベール、ゲボスの両雄によって完全に手中に収められており、注目は初挑戦の500ccクラスにしぼられる。そして、デ・コスタは第1戦のイタリアGPではやくも初優勝。その後も好調なレース展開を見せ、最終戦オランダGPではしめくくりの優勝。同時に、スズキ初挑戦の500ccクラスにメーガー・タイトルをもたらすとともに、デ・コスタ個人もモトクロスGPの初タイトルを手に入れることに成功したのであった。

これにより、1971年シーズンはロベール、デ・コスタの両名による、両クラス制覇を達成。これは名門ハスクバーナ、CZにつづく3回日の快挙であった。

連勝、そして王者の翳り(1972~1974)

翌1972年も、世界選手権モトクロスは、スズキ一色に塗りつぶされたシーズンだった。250ccクラス、ロベール、そして500ccクラス、デ・コスタの黄金コンビは、見事2年連続、2クラス制覇の偉業を成し遂げ、世界に広く”モトクロスのスズキ″を定着さ

せていったのである。

しかしその頃6度目の世界チャンピオンに輝いたロベールは、その強さゆえの罠におちいろうとしていた。彼はあまりにも強すぎ、勝ちすぎたのである。それもほとんどトレーニングらしいトレーニングさえせずに、彼はこの数年問を戦いつづけてきた。このことは、彼を急速にトップライダーの座から引きずり落とす大きな原因のひとつとなった。

1973年シーズンをむかえたロベールは、見事なまでに太り、もはやスポーツマンとよべる体ではなかった。この年からマシンの重量制限が施行され、250ccクラスは88kg以上の車重となり、スズキRH73は実に9kgも無駄な肉をつけなくてはならなかったが、ロベール自身は、そのRHの車重よりも重いほどに太っていたのである。そしてそれに追いうちをかける膝の故障。1973年、強すぎたチャンピオンはその驕りの中で、坂道をころがるように栄光の座から遠ざかっていくのであった。

一方、3年連続優勝を狙うデ・コスタも、それまでにない苦戦をしいられていた。500ccクラスにも重量制限が施行され、10kg近い重量増加を余儀なくされたRN73とデ・コスタは、新鋭W・バウワーの駆るマイコと接戦を繰り返し、かろうじて個人タイトルを守ることはできたが、メーカー・タイトルをライダーに厚みをもつマイコに奪取されてしまったのである。

こうして、ロベールの没落、デ・コスタの苦戦と、1973年シーズンは、スズキのモトクロス活動において、はじめて訪れた栄光の翳りの時期だったのである。

翌1974年、250ccクラスに出場するロベール、ゲボスのふたりは、もう完全にライダーとしての最盛期をすぎているのが明らかだった。開幕戦から、新鋭G・モイセーエフ(KTM)、J・ファルタ(CZ)、H・エパーツ(プフ)といったライダーたちがポイントを重ね、スズキのふたりはほとんど出る幕がない状態がつづく。そして.これにかわってスズキRH74を元気良く走らせていたのが、ガストン・ライエだった。ライエは、優勝こそ西ドイツGPの一回のみであったが、こつこつと地道にポイントをつづけ、シーズンが終了した段階でランキング五位につけていたのである。

これに対し村し、ロベールはランキング10位、ゲボス11位と、両雄はすでに新しい時代に入った250ccクラスの中で、苦しい戦いをつづけていかなければならなかった。

一方500ccクラスのデ・コスタも、ハスクバーナに乗るフィンランド人、H・ミッコラに苦しめられていた。

開幕戦からミッコラは飛ばしはじめた。オーストリア、フランスと2戟つづけて完全優勝。イタリア、デンマーク、チェコスロバキアとつづく3、4、5戦はデ・コスタと1勝1敗ずつのシーソーゲーム。そしてシーズン終盤に入ってもヒートごとを分けあうという、一進一退の状態がつづき、最終戦ルクセンブルクGPが、この年のタイトルを決定する最も重要なレースとなってしまう。

この最終戦に、ミッコラは第1ヒート優勝、対するデ・コスタはノーポイントとなり、第2ヒート、ミッコラ6位、デ・コスタ2位となるが、この第1ヒートの無得点が大きくひびき、個人タイトル9点差、メーカー・タイトルはわずか3点という小差で、ミッコラとハスクバーナの両タイトル獲得という結果になってしまったのである。

フィンランドでミッコラをたたけ(1975~)

1975年型RN75は、各部に改良を受け、チャンピオン・マシンヘの磨きがかけられていった。エンジンはより低中速を重視したセッティングに、そして特にサスペンションに大きな変化が与えられていく。当時のサスペンション・ストロークはフロント、リヤともに200mmそこそこであったのに対し、スズキでは極秘の内に250mmのストロークをもつフォークを開発。リヤもこれに合わせてストロークをアップし、1975年シーズンに備えたのである。

そしで突入したシーズン。1、2戦を分けあったミッコラとデ・コスタは、第3戦、ミッコラの地元フィンランドGPで、決戦の時をむかえたのであった。

この地元でミッコラをたたき、その後の戦いを有利なものにするという作戦は見事に的中した。「ミッコラ、ミッコラ」という大合唱の中、ふたりは終始デッドヒートを展開。しかし30分すぎ、デ・コスタは250mmのサス・ストロークを生かし、ミッコラの通ることのできないラインを通過、一気にこれを置きぎりにしたのである。ミッコラにとってこのショックは大きかった。盛大な応援の中、絶対に勝てると確信していた彼は、両ヒートともにデ・コスタの前に出ることはできず、このことはその後のシーズンに大きな影響をあたえる結果となった。

以後、デ・コスタとチームメイトのゲリット・ウォルシンクはソビエト、フランス、アメリカ、カナダ、イギリスと連覇し、第9戦西ドイツで早くもチャンピオンに手のとどく距離にまでつけていたのである。この機に、デ・コスタはなんと両ヒートに優勝し、個人、メーカー両タイトルを一年ぶりに奪回することに成功したのであった。これでデ・コスタ4回目、スズキは3度日の500ccクラス・メーカー・チャンピオンの座に輝いたのであった。

つづく1976年、ミッコラは500ccクラスをあきらめ、250ccクラスに挑戦。デ・コスタとウォルシンクのスズキ・コンビは絶対的な強さを見せ、2年連続の500ccクラス制覇を達成し、デ・コスタ5回目、スズキ4回目のタイトルを手中に収めたのである。この頃すでにデ・コスタは、“モトクロスの神様”あるいは“ミスター・モトクロス”というニックネームまで持つに至っていた。

一方250ccクラスは、1975年にロベールがランキング9位となりスズキとの契約が切れた段階でワークス出場を中止。

これにかわって、この年1975年から世界選手権に格上げされた125ccクラスに参戦を開始し、その初年度、ガストン・ライエのライディングでこのチャンピオンを獲得。

また日本から、1974年度エキスパートジュニア最優秀選手に選ばれ、そのボーナスとしてヨーロッパ派遣のチャンスを得た渡辺明が、その初挑戦の年に早くもスペインGPで完全優勝を果たすなど大活躍をみせ、ランキング4位という成績を残し、その後に大きな栄光をつかむ足がかりをつくるのであった。

125ccクラス6年連続優勝(~1980)

1976年、デ・コスタが復活し、2年連続500ccクラス・チャンピオンとなった年、125ccクラスのガストン・ライエも、同じく2年連続のチャンピオンを決定しており、125ccクラスでも“スズキ強し”の声は確定的なものへとなっていった。

この年、渡辺は国内の全日本選手権に出場していたが、心はやはりヨーロッパの世界GPに飛んでいた。

そして翌1977年、再び世界グランプリ挑戦のパスポートを手に入れる。

この年、渡辺はがむしゃらに然えていた。第1戦フランスGPを第1ヒート2位、第2ヒート1位で総合優勝。第2戦イタリアGPでも同じパターンを繰り返し、ランキングのトップに躍り出ていくのである。

しかし悲劇は第3戦ベルギーGPに待ちかまえていた。燃えに燃える渡辺は、後ろを見る余裕さえ失ない、大きなジャンプで大転倒。モトクロス・ライダーの命でもある膝の靭帯を伸ばしてしまったのである。この渡辺の負傷で、ライエのライバルはヤマハのG・ロンドのみとなるが、三年連続優勝の野望に燃えるライエの走りは冴えわたり、まったくロンドを近づけないまま、その念願を達成。勿論スズキも3年連続のメーカー・タイトルに輝いている。

その頃渡辺は、再起不能とまで言われた膝の故障を、地道なリハビリテーションと徐々に開始したトレーニングで、次第に回復させていたのである。

苦しかった。不安と焦りの中で、しかし彼はその精神力で医師もおどろくほどの回復を見せ、翌年のGP挑戦をひとり思いえがいていたのである。

そしてむかえた1978年シーズン。国内のシーズン前に行われるオールスター・モトクロスで、渡辺は見事なカムバックを果たし優勝。三たびグランプリ挑戦の切符を手に入れたのである。

この年、渡辺は速さに加えてかけひき、そして冷静なレース運びという、チャンピオンに不可欠な要素を身につけていた。第1戦3位、2戦2位、3戦3位と安定したポイントがそれを物語っている。そしてこのシーズン、アメリカGPでは若手のアメリカンたちに苦しめられるが、それ以外のレースではすべてのヒートで3位以上に入るという確実な展開を見せ、最終戦チェコスロバキアGPで、日本人初の、世界選手権モトクロス・チャンピオンを決定したのである。

スズキは強かった。この年、全24ヒート中14ヒートに優勝するという絶対的な力を見せ、文句なし4年連続でメーカー・タイトルを手中に収めている。

翌1979年は、ライエにかわって、1975年度250ccクラスのチャンピオン、ハリー・エパーツを起用。そしてエパーツ、渡辺の最強コンビは、この年全24ヒート中なんと21ヒートを制してしまう活躍を見せ、渡辺は惜しくもランキング2位となるが、5年連続のメーカー・タイトルを決定。

そして1980年は、再び悪化した膝の治療のため出場を断念した渡辺にかわり、弱冠17歳のライダーを起用。このルーキーは誰あろう、ロベールと250ccクラスの黄金時代を築いたシルバン・ゲボスの弟、ユリツタ・ゲボスだったのである。

そしてエパーツとゲボスは、ロベールと兄ゲボスの時代を思わせる活躍を見せ、エパーツが2年連続のチャンピオン、ゲボスはランキング3位に入り、スズキになんと6年連続で125ccクラス・メーカー・タイトルをもたらしている。

また250ccクラスには、これまた19歳という若さのジョージス・ジョベが好調の実力を見せ、残り2戦を待たずしてチャンピオンを決定。これで、スズキは1980年度世界選手権モトクロスの2クラスを制覇し、モトクロスGPにおける14個目のタイトルをその輝かしい記録に加えたのであった。

ロードGPから退いた1970年代前半、スズキは休むことなくその挑戦の場を求め、見事モトクロスGPでの黄金時代を築いた。そして、1975年から世界選手権となった125ccクラスでは、破竹の6年連続優勝を見せ、まさに“モトクロスのスズキ”の地位を不動のものにしている。

それは、ロードGPにおける勝利に安住せず、つねに挑戦の場を求めたスズキの、前向きの姿勢が生んだ大きな成功であるに違いない。そして、この挑戦から常勝へというパターンは、そこに厚い璧があるかぎり、何度でも繰り返されていくことであろう。

1960年に世界選手権ロードレース参加を開始したスズキチームは、翌1961年からヨーロッパ各地を転戦するコンチネンタルサーカスの一員として、マン島以外のヨーロッパ大陸にも足を運びはじめていた。1961年にスペイン、フランス、オランダ、ベルギー。そして1962年はそれに加えて西ドイツ、アイルランド、イタリア、フィンランドなどの国々を転戦し、次第にチャンピオンヘの足がかりをつかんでいく。

だが、その戦いに明け暮れる日々の中で、彼らは、ヨーロッパにもうひとつのグランプリ・レースが存在することをはじめて知ったのであった。

“モトクロス”それは当時の日本人にとって、ほとんどなじみのないレースであった。しかしそのモトクロスは、ロードレースに勝るとも劣らない人気を得ており、すでに世界選手権シリーズとしてロードレース同様各国を転戦し、何人ものワールド・チャンピオンを生み出していたのである。そしてこのモトクロスにスズキが興味をもったのは言うまでもない。

毎回レースには何万人という観客を集め、出場するメーカー数もロードに比べてはるかに多く、そして開催国の独特な雰囲気を漂わせながら行われるヨーロッパのモトクロス。

当時日本では、1959年に大阪は信太山で初のモトクロスレースが開催され、1964年には群馬県相馬ケ原で第一回のモトクロス日本グランプリが開催されていたが、マシンはまだ市販車の保安部品をはずした程度のもので、タイヤさえノーマルという状態。ただ不整地を走るというものであった。

それに比べ、ジャンプ、ウィリイ、逆ハンという野性的なテクニックを駆使するヨーロッパのモトクロスは、スズキ・チームの誰の目にも魅力的に映ったのである。そして毎シーズン、ロードレースの遠征から帰国するたび、「我々もヨーロッパのモトクロスに参加しよう」という声が上がり、それは次第に具体的なマシン開発へと進み、ついに1965年、勿論 国内メーカーとしてはとめての、モトクロス・グランプリ出場を果たすこととなる。時はロードレースの50ccに3年連続優勝、125ccではホンダとの熾烈なデッドヒートを繰り広げている、まさに激闘の時代そのまっただ中であった。

本場の固い壁(1965~1969)

初挑戦の1965年は、当時日本国内で”モトクロス男”の異名さえとっていた久保和夫を送り込み、まずはこて調べのつもりであった。しかし、ヨーロッパ選手権を250ccが

1957年、500ccが1952年から、そして世界選手権を250cc1959年、500cc1959年から行っている本場のレースは、国内のそれとは比べものにならないレベルにあった。

出場するレースすべてにリタイアし、順位を気にするどころかまず完走することが大きな璧となる、それは困難なスタートだったのである。翌1966年には久保和夫に加え小島松久を送り込み、1967年にはロードレースを引退したヒユー・アンダーソンが久保とともにGPを転戦するが、レース以前にマシン・トラブルや破損がつづき、走りたくても走れない、苦闘の時期がつづいていくのであった。

当時の、250ccに挑戦したマシンは出力が25ps程度、そして車重は110kgという、まさに非力で鈍重な、本場の荒馬たちとは比較にならない駄馬であったのである。

だが、1967年いっぱいでロードレースのワークス活動を中止する決定を下したスズキは、翌1968年シーズンにむけてもてる力をすべて注ぎ込む態勢をととのえ、ライダーも1967年にハスクバーナで250ccランク3位のオーレ・ペテルソンを起用。この頃はまだトラブルつづきの新興メーカーで、一流ライダーには見向きもされないスズキであったが、マシンの開発力にすぐれた手腕を見せるペテルソンは、願ってもないライダーだったのである。

そしてペテルソンの助言を百パーセント採り入れた1968年型マシンRH68は、ロードレース用マシンをつくりあげてたその情熱そのままに急ピッチの開発がなされた。ペテルソンが第一に主張したのは、最高出力を下げることであった。ロードレース用マシンの手法でエンジンをつくっていた当時の感覚では高回転・高出力を第一とし、低速のない乗りにくいエンジンだったのである。そして充分な強度を確保するフレーム構成や、ハンドル、マフラーといった細かい部品にも本場の正統的な流儀が採り入れられ、まったく新しく生まれかわった新型マシンが完成していくのである。

栄光への助走(1968~1969)

そしてむかえた1968年シーズン。第1戦スペインのバルセロナに姿をあらわした、スマートで、実戦的なスタイリングに生まれ変わったRH68は、多くの人々の興味を引きつけた。レースは、中盤すぎにフットレストを折ってしまいリタイアとなるが、前半それまでにない好調な走りを見せる。

しかしペテルソンは「操縦性は良いが低回転のパワーがない」と、しきりに低回転での乗りにくさを指摘する。この問題点はさっそく本社に報告され、ロードGP全盛時代のような急ピッチの実験、開発が行われ、追っかけ第3戦に新型のシリンダーが到着。この機にペテルソンは、当時の王者ジョエル・ロベール、シルバン・ゲボス、トーレ・ハルマンらと互角の戦いを演じ、第1ヒート2位、第2ヒート3位で総合2位に入賞するという大活躍。まさに1962年のマン島TTに新型チャンバーを間に合わせたあの場面の再現である。

そしてシーズンなかばに惜しくも骨折というアクシデントにあいながら、この年を6位の成績で終了するのであった。

つづく1969年。最高出力30ps/7000rpmリターン4速というエンジンを搭載し、車重を90kgへと軽量化したRH69は、緒戦から好調なすべり出しを見せた。

ペテルソンは第一戦スペインではやくもトップを走る活躍。しかしこの時は泥まみれのレースで、オフィシャルのミスにより優勝をのがすという残念な結果となってしまう。しかしその後のベルギーGPで、初のヒート優勝を果たし、マシンの実力はトップクラスの能力をつけはじめている確信を得るが、いかんせんロベール、ゲボスの両雄とペテルソンではライダーに差がありすぎる。だが、その劣勢の中でペテルソンは健闘し、ライダー・ランキングをロベール、ゲボスにつづいて3位、メーカー・ランキングでは当時の絶対的な王者、チェコスロバキアのC.Zにつづく第2位を獲得するに至るのであった。そして1970年シーズンをひかえ、「すでにマシンの実力はCZに勝るとも劣らないところまできている。あとはライダーをなんとかすれば」そう考えたスズキでは、なんと大胆にも″スーパースター″ロベール、ゲボスのふたりに、契約の話をもちかけたのであった。

王者との出会い(1970)

ロベールとスズキのはじめてのコンタクトは、まだそのマシンが海のものとも山のものともつかない、1966年末のことであった。しかしこの時はスズキからの交渉ではなく、なんと当のロベールとトーレ・ハルマンがベルギーにあるスズキの事務所をぶらりと訪ね「これこれこのぐらい出すならスズキに乗っても良い」と、冗談半分の法外な契約金の要求額を示して帰っただけであった。

この時はスズキとしてもその話をう飲みにはできず、単に話だけに終わったものの、ロベールをはじめとする第一級のライダーたちにとっても、ロードGPを席巻し、モトクロスGPでも次第に、それも急ピッチに実力をつけはじめたスズキの行動は、少なからず気になる存在だったのである。

そしてベルギーでの接触から四年後、スズキは世界のモトクロス界でも名実ともに第一級の地位につき、胸を張ってふたりのスーパースター、ロベールとゲボスに契約の交渉を持ちかけた。そしてその答は、勿論「イエス」だったのである。

ジョエル・ロベール、シルバン・ゲボス、そしてオーレ・ペテルソンの三人を擁したスズキ・チームは、マシン開発でも長足な進歩を遂げていた。最高出力の30psに大きな変化はないが、問題であった低中速性能は一段と向上し、モトクロスでもっとも重要とされる低回転からのピックアップも良くなった。また車体まわりも大幅に手が加えられ、軽量化につぐ軽量化で、その車重は80kgそこそこにまでなっていた。

この間の実験、開発に、ロードGP時代に蓄積した多くのノウハウがものを言ったのは当然の結果だった。

ポートタイミングやエキスパンションチャンバーによるエンジンのキャラクター設定。また材料面や加工技術によって車体各部の軽量化を果たすのはお手のものだったのである。

そして、それまでのアルミ地肌から、鮮かな黄色に塗装されたタンクの、新型RH70は、三人のライダーの前に並べられたのである。

モトクロスGPに初挑戦から5年、ロード時代には経験し得なかった多くの苦しみを過ぎて、スズキはその時、栄光にむかって大きくはばたこうとしていた。

黄金時代の到来(1970~1971)

万全の態勢でむかえた1970年シーズン、第一戦は例年のごとくスペインはバルセロナのサバデル・サーキットで開催された。そしてこの開幕戦、ロベールはまさに水を得た魚のようであった。数万の観客を集めたコース上を、彼の黄色いRH70は、誰ひとりの追撃をもゆるさず、まったくの独走を保ったまま両ヒートを走りきってしまうのである。

その後の活濯は、王者ロベールの快走、ゲボスの力闘、そして苦闘の時代のマシン開発に大きな力となったペテルソンの健闘と、まさに縦横無尽の戦いを見せ、シリーズ中盤の第8戦イギリスGPでは早くも念願の250ccクラス・メーカー・タイトルを決定したのである。

この年ロベールとゲボスは最終戦まで個人タイトルを争ったが、それまでCZで2年連続のチャンピオンに輝いていたロベールはその貫禄とも言える走りでゲボスから逃げ切り、3年連続、4度目の250ccクラス・チャンピオンの座についたのである。

翌1971年からは、最大排気量である500ccクラスにも挑戦を開始し、ライダーには、250ccクラスでロベール、ゲボスの唯一のライバルであった、ベルギー人ロジャー・デ・

コスタを起用。マシンは、排気量367cc、最高出力41ps/7000rpmというRN71を用意し、前年までのチャンピオン、ハスクバーナに乗るB・アベルグ、CZのP・フレンドリッチとまっこうから対戦することとなつた。

すでに250ccクラスは、ロベール、ゲボスの両雄によって完全に手中に収められており、注目は初挑戦の500ccクラスにしぼられる。そして、デ・コスタは第1戦のイタリアGPではやくも初優勝。その後も好調なレース展開を見せ、最終戦オランダGPではしめくくりの優勝。同時に、スズキ初挑戦の500ccクラスにメーガー・タイトルをもたらすとともに、デ・コスタ個人もモトクロスGPの初タイトルを手に入れることに成功したのであった。

これにより、1971年シーズンはロベール、デ・コスタの両名による、両クラス制覇を達成。これは名門ハスクバーナ、CZにつづく3回日の快挙であった。

連勝、そして王者の翳り(1972~1974)

翌1972年も、世界選手権モトクロスは、スズキ一色に塗りつぶされたシーズンだった。250ccクラス、ロベール、そして500ccクラス、デ・コスタの黄金コンビは、見事2年連続、2クラス制覇の偉業を成し遂げ、世界に広く”モトクロスのスズキ″を定着さ

せていったのである。

しかしその頃6度目の世界チャンピオンに輝いたロベールは、その強さゆえの罠におちいろうとしていた。彼はあまりにも強すぎ、勝ちすぎたのである。それもほとんどトレーニングらしいトレーニングさえせずに、彼はこの数年問を戦いつづけてきた。このことは、彼を急速にトップライダーの座から引きずり落とす大きな原因のひとつとなった。

1973年シーズンをむかえたロベールは、見事なまでに太り、もはやスポーツマンとよべる体ではなかった。この年からマシンの重量制限が施行され、250ccクラスは88kg以上の車重となり、スズキRH73は実に9kgも無駄な肉をつけなくてはならなかったが、ロベール自身は、そのRHの車重よりも重いほどに太っていたのである。そしてそれに追いうちをかける膝の故障。1973年、強すぎたチャンピオンはその驕りの中で、坂道をころがるように栄光の座から遠ざかっていくのであった。

一方、3年連続優勝を狙うデ・コスタも、それまでにない苦戦をしいられていた。500ccクラスにも重量制限が施行され、10kg近い重量増加を余儀なくされたRN73とデ・コスタは、新鋭W・バウワーの駆るマイコと接戦を繰り返し、かろうじて個人タイトルを守ることはできたが、メーカー・タイトルをライダーに厚みをもつマイコに奪取されてしまったのである。

こうして、ロベールの没落、デ・コスタの苦戦と、1973年シーズンは、スズキのモトクロス活動において、はじめて訪れた栄光の翳りの時期だったのである。

翌1974年、250ccクラスに出場するロベール、ゲボスのふたりは、もう完全にライダーとしての最盛期をすぎているのが明らかだった。開幕戦から、新鋭G・モイセーエフ(KTM)、J・ファルタ(CZ)、H・エパーツ(プフ)といったライダーたちがポイントを重ね、スズキのふたりはほとんど出る幕がない状態がつづく。そして.これにかわってスズキRH74を元気良く走らせていたのが、ガストン・ライエだった。ライエは、優勝こそ西ドイツGPの一回のみであったが、こつこつと地道にポイントをつづけ、シーズンが終了した段階でランキング五位につけていたのである。

これに対し村し、ロベールはランキング10位、ゲボス11位と、両雄はすでに新しい時代に入った250ccクラスの中で、苦しい戦いをつづけていかなければならなかった。

一方500ccクラスのデ・コスタも、ハスクバーナに乗るフィンランド人、H・ミッコラに苦しめられていた。

開幕戦からミッコラは飛ばしはじめた。オーストリア、フランスと2戟つづけて完全優勝。イタリア、デンマーク、チェコスロバキアとつづく3、4、5戦はデ・コスタと1勝1敗ずつのシーソーゲーム。そしてシーズン終盤に入ってもヒートごとを分けあうという、一進一退の状態がつづき、最終戦ルクセンブルクGPが、この年のタイトルを決定する最も重要なレースとなってしまう。

この最終戦に、ミッコラは第1ヒート優勝、対するデ・コスタはノーポイントとなり、第2ヒート、ミッコラ6位、デ・コスタ2位となるが、この第1ヒートの無得点が大きくひびき、個人タイトル9点差、メーカー・タイトルはわずか3点という小差で、ミッコラとハスクバーナの両タイトル獲得という結果になってしまったのである。

フィンランドでミッコラをたたけ(1975~)

1975年型RN75は、各部に改良を受け、チャンピオン・マシンヘの磨きがかけられていった。エンジンはより低中速を重視したセッティングに、そして特にサスペンションに大きな変化が与えられていく。当時のサスペンション・ストロークはフロント、リヤともに200mmそこそこであったのに対し、スズキでは極秘の内に250mmのストロークをもつフォークを開発。リヤもこれに合わせてストロークをアップし、1975年シーズンに備えたのである。

そしで突入したシーズン。1、2戦を分けあったミッコラとデ・コスタは、第3戦、ミッコラの地元フィンランドGPで、決戦の時をむかえたのであった。

この地元でミッコラをたたき、その後の戦いを有利なものにするという作戦は見事に的中した。「ミッコラ、ミッコラ」という大合唱の中、ふたりは終始デッドヒートを展開。しかし30分すぎ、デ・コスタは250mmのサス・ストロークを生かし、ミッコラの通ることのできないラインを通過、一気にこれを置きぎりにしたのである。ミッコラにとってこのショックは大きかった。盛大な応援の中、絶対に勝てると確信していた彼は、両ヒートともにデ・コスタの前に出ることはできず、このことはその後のシーズンに大きな影響をあたえる結果となった。

以後、デ・コスタとチームメイトのゲリット・ウォルシンクはソビエト、フランス、アメリカ、カナダ、イギリスと連覇し、第9戦西ドイツで早くもチャンピオンに手のとどく距離にまでつけていたのである。この機に、デ・コスタはなんと両ヒートに優勝し、個人、メーカー両タイトルを一年ぶりに奪回することに成功したのであった。これでデ・コスタ4回目、スズキは3度日の500ccクラス・メーカー・チャンピオンの座に輝いたのであった。

つづく1976年、ミッコラは500ccクラスをあきらめ、250ccクラスに挑戦。デ・コスタとウォルシンクのスズキ・コンビは絶対的な強さを見せ、2年連続の500ccクラス制覇を達成し、デ・コスタ5回目、スズキ4回目のタイトルを手中に収めたのである。この頃すでにデ・コスタは、“モトクロスの神様”あるいは“ミスター・モトクロス”というニックネームまで持つに至っていた。

一方250ccクラスは、1975年にロベールがランキング9位となりスズキとの契約が切れた段階でワークス出場を中止。

これにかわって、この年1975年から世界選手権に格上げされた125ccクラスに参戦を開始し、その初年度、ガストン・ライエのライディングでこのチャンピオンを獲得。

また日本から、1974年度エキスパートジュニア最優秀選手に選ばれ、そのボーナスとしてヨーロッパ派遣のチャンスを得た渡辺明が、その初挑戦の年に早くもスペインGPで完全優勝を果たすなど大活躍をみせ、ランキング4位という成績を残し、その後に大きな栄光をつかむ足がかりをつくるのであった。

125ccクラス6年連続優勝(~1980)

1976年、デ・コスタが復活し、2年連続500ccクラス・チャンピオンとなった年、125ccクラスのガストン・ライエも、同じく2年連続のチャンピオンを決定しており、125ccクラスでも“スズキ強し”の声は確定的なものへとなっていった。

この年、渡辺は国内の全日本選手権に出場していたが、心はやはりヨーロッパの世界GPに飛んでいた。

そして翌1977年、再び世界グランプリ挑戦のパスポートを手に入れる。

この年、渡辺はがむしゃらに然えていた。第1戦フランスGPを第1ヒート2位、第2ヒート1位で総合優勝。第2戦イタリアGPでも同じパターンを繰り返し、ランキングのトップに躍り出ていくのである。

しかし悲劇は第3戦ベルギーGPに待ちかまえていた。燃えに燃える渡辺は、後ろを見る余裕さえ失ない、大きなジャンプで大転倒。モトクロス・ライダーの命でもある膝の靭帯を伸ばしてしまったのである。この渡辺の負傷で、ライエのライバルはヤマハのG・ロンドのみとなるが、三年連続優勝の野望に燃えるライエの走りは冴えわたり、まったくロンドを近づけないまま、その念願を達成。勿論スズキも3年連続のメーカー・タイトルに輝いている。

その頃渡辺は、再起不能とまで言われた膝の故障を、地道なリハビリテーションと徐々に開始したトレーニングで、次第に回復させていたのである。

苦しかった。不安と焦りの中で、しかし彼はその精神力で医師もおどろくほどの回復を見せ、翌年のGP挑戦をひとり思いえがいていたのである。

そしてむかえた1978年シーズン。国内のシーズン前に行われるオールスター・モトクロスで、渡辺は見事なカムバックを果たし優勝。三たびグランプリ挑戦の切符を手に入れたのである。

この年、渡辺は速さに加えてかけひき、そして冷静なレース運びという、チャンピオンに不可欠な要素を身につけていた。第1戦3位、2戦2位、3戦3位と安定したポイントがそれを物語っている。そしてこのシーズン、アメリカGPでは若手のアメリカンたちに苦しめられるが、それ以外のレースではすべてのヒートで3位以上に入るという確実な展開を見せ、最終戦チェコスロバキアGPで、日本人初の、世界選手権モトクロス・チャンピオンを決定したのである。

スズキは強かった。この年、全24ヒート中14ヒートに優勝するという絶対的な力を見せ、文句なし4年連続でメーカー・タイトルを手中に収めている。

翌1979年は、ライエにかわって、1975年度250ccクラスのチャンピオン、ハリー・エパーツを起用。そしてエパーツ、渡辺の最強コンビは、この年全24ヒート中なんと21ヒートを制してしまう活躍を見せ、渡辺は惜しくもランキング2位となるが、5年連続のメーカー・タイトルを決定。

そして1980年は、再び悪化した膝の治療のため出場を断念した渡辺にかわり、弱冠17歳のライダーを起用。このルーキーは誰あろう、ロベールと250ccクラスの黄金時代を築いたシルバン・ゲボスの弟、ユリツタ・ゲボスだったのである。

そしてエパーツとゲボスは、ロベールと兄ゲボスの時代を思わせる活躍を見せ、エパーツが2年連続のチャンピオン、ゲボスはランキング3位に入り、スズキになんと6年連続で125ccクラス・メーカー・タイトルをもたらしている。

また250ccクラスには、これまた19歳という若さのジョージス・ジョベが好調の実力を見せ、残り2戦を待たずしてチャンピオンを決定。これで、スズキは1980年度世界選手権モトクロスの2クラスを制覇し、モトクロスGPにおける14個目のタイトルをその輝かしい記録に加えたのであった。

ロードGPから退いた1970年代前半、スズキは休むことなくその挑戦の場を求め、見事モトクロスGPでの黄金時代を築いた。そして、1975年から世界選手権となった125ccクラスでは、破竹の6年連続優勝を見せ、まさに“モトクロスのスズキ”の地位を不動のものにしている。

それは、ロードGPにおける勝利に安住せず、つねに挑戦の場を求めたスズキの、前向きの姿勢が生んだ大きな成功であるに違いない。そして、この挑戦から常勝へというパターンは、そこに厚い璧があるかぎり、何度でも繰り返されていくことであろう。

④『われらがスズキ・モーターサイクル』より

1981年に講談社から発行され、1965~1980年の記事が掲載されている。

1981年に講談社から発行され、1965~1980年の記事が掲載されている。